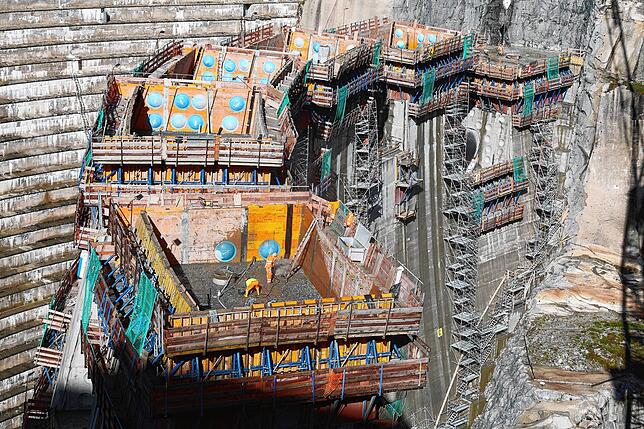

Es ist vier Uhr morgens, Herbstnebel wabert über den Grimselsee im Berner Oberland. Flutlicht, Hammerschläge, eine Kreissäge heult auf. Am Haken eines Kranes baumeln Verschalungstafeln. Langsam entsteht hier ein Beton-Koloss. Die Arbeiter der Nachtschicht müssen noch zwei Stunden ran.

„Das ist absolut ein Jahrhundertprojekt“, ruft Adrian Deuschle und reibt sich die Hände. Der frühere Polizist und Bergführer zeigt Besuchern im Auftrag der Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) die Großbaustelle. In den Schweizer Alpen auf fast 2000 Metern Höhe errichten 80 Männer und auch einige Frauen Tag und Nacht eine neue Staumauer.

Stauseen zur Energieerzeugung

Die doppelt gekrümmte neue Bogenmauer wird nach Fertigstellung 2025 die knapp 100 Millionen Kubikmeter Wasser des Grimselsees halten. „Mit dem Neubau der Mauer stellen wir sicher, dass das Wasser aus dem Grimselsee langfristig ohne Einschränkung für die Stromproduktion genutzt werden kann“, heißt es von den KWO.

Das Unternehmen nutzt mehrere Stauseen im Hochgebirge zur Energieerzeugung. Der ausgeklügelt konstruierte neue Wall soll eine Höhe von 113 Metern erreichen und eine Kronenlänge von 212 Metern aufweisen. Das Megavorhaben hart an der Baumgrenze steht für den Pragmatismus, mit dem die Schweiz ihre Klima- und Energieziele erreichen will.

Auf der anstehenden UN-Klimakonferenz in Dubai können die Eidgenossen der Welt erklären, wie sie bis 2050 auf die sogenannte Netto-Null kommen wollen. Die Schweiz verspricht, wie viele andere Länder auch, „ab 2050 nicht mehr Treibhausgase in die Atmosphäre auszustoßen, als durch natürliche und technische Speicher aufgenommen werden“. Vor allem müssen die Emissionen im Gebäudebereich, im Verkehr und in der Industrie umfassend sinken.

1300 Wasserkraftanlagen

Bei der Energiegewinnung gilt Helvetien schon heute als umweltbewusst: Das Land setzt stark auf die klimafreundliche Wasserkraft. „Die Technologie ist extrem emissionsarm, erneuerbar und hat gleichzeitig einen sehr hohen Wirkungsgrad bei der Umwandlung in elektrische Energie“, lobt die Ökowebseite Umweltretter.

Auch die Wirtschaft wertschätzt die Wasserkraft. „Die Wasserkraft ist die bewährteste erneuerbare Energie“, fasst der Technologiekonzern Voith zusammen. Die 1300 Schweizer Wasserkraftanlagen lieferten 2022 rund 52,8 Prozent der Stromproduktion des Landes. Dabei lag der Anteil der Wasserkraft in dem heißen und regenarmen 2022 deutlich unter denen früherer Jahre.

Bis 2021 hatten die Wasserkraftwerke in der Regel mehr als 60 Prozent des Schweizer Stroms erzeugt. Mittelfristig könnte der Klimawandel jedoch die Wasserkraft weiter antreiben. Das Schmelzen der Gletscher in den Schweizer Alpen setzt pro Jahr etwa einen Kubikkilometer Wasser frei. Das entspricht dem Verbrauch der Schweiz in zwölf Monaten. „Die Hydrokraftwerke können mehr Wasser in Energie umwandeln“, erläutert der Gletscherexperte David Volken. „Aber irgendwann ist das in den Gletschern gespeicherte Wasser nicht mehr da.“

Beim Aufbruch in die Energie-Zukunft mischen auch traditionelle Firmen mit, die fossile Energieträger anbieten: Der Gasanbieter Gaznat eröffnete unlängst in dem Alpenstädtchen Aigle ein Innovationslabor, in dem Forscher und Ingenieure „CO-2 neutrales erneuerbares Gas“ entwickeln und produzieren. Das Labor testet die Verwendung des „grünen Gases“ auf industriellem Niveau und bezieht seine Energie aus Solarmodulen.

Die Wasserkraft soll jedoch in der Eidgenossenschaft ihre führende Stellung behalten. Dabei kommen dem Alpenland seine topografischen und natürlichen Vorzüge zugute: Hohe Berge, viele Flüsse und Seen. Und die Infrastruktur steht: Die Schweiz verfügt über 220 große Talsperren unter Aufsicht des Bundes und tausend kleine Stauanlagen unter kantonaler Kontrolle.

Als der Riese unter den Bauwerken gilt die „Grande Dixence“ im Kanton Wallis, die Mauer ragt 285 Meter in die Höhe und sorgt dafür, dass rund 500.000 Haushalte Energie beziehen können.

Der Clou im Grimselsee

Bei den Ausmaßen der Grande Dixence kommt die neue Staumauer am Grimselsee nicht mit. Nach der Fertigstellung soll sie den alten Wall ersetzen, der einen bedenklichen Riss im Inneren aufweist. Der Clou: Die neue Mauer mit dem Namen „Spitallamm“ entsteht wenige Meter vor der alten Mauer. Die bisherige Spitallamm aus den frühen 1930er-Jahren wird sich noch so lange gegen das Bergwasser stemmen, bis die neue Konstruktion die Aufgabe übernimmt. Die alte Spitallamm wird dann geflutet und verschwindet im Grimselsee.