Der See trennt und der See verbindet. Was überwiegt? Diese Diskussion ist so alt, wie die Region besiedelt ist. Trotz Krach mit der EU sind die Arbeitsstellen in den Schweizer Kantonen der Bodenseeregion begehrt. Das ist allerdings nichts gegen das kleine Fürstentum Liechtenstein. Hier machen die Pendelnden inzwischen 55,5 Prozent der gesamten Erwerbstätigen aus.

Hedwig Prey von der Fachstelle für Statistik des Kantons St. Gallen, die die Statistikplattform Bodensee betreut, sagt, in der internationalen Bodenseeregion gebe es seit jeher eine ausgeprägte grenzüberschreitende Arbeitsmobilität. Es gebe keine sprachlichen Barrieren und aufgrund der EU-Personenfreizügigkeit beziehungsweise der bilateralen Verträge auch keine wesentlichen Einschränkungen für Erwerbstätige, in einem der anderen Anrainerstaaten des Bodensees zu arbeiten.

„Entsprechend pendeln zahlreiche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tagtäglich über die nationalen Grenzen zwischen Deutschland, der Schweiz, Österreich und Liechtenstein.“Hedwig Prey, Fachstelle für Statistik des Kantons St. Gallen

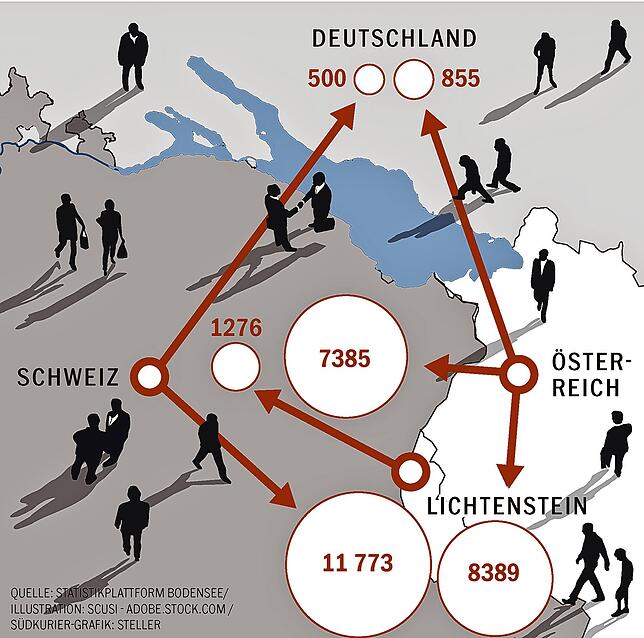

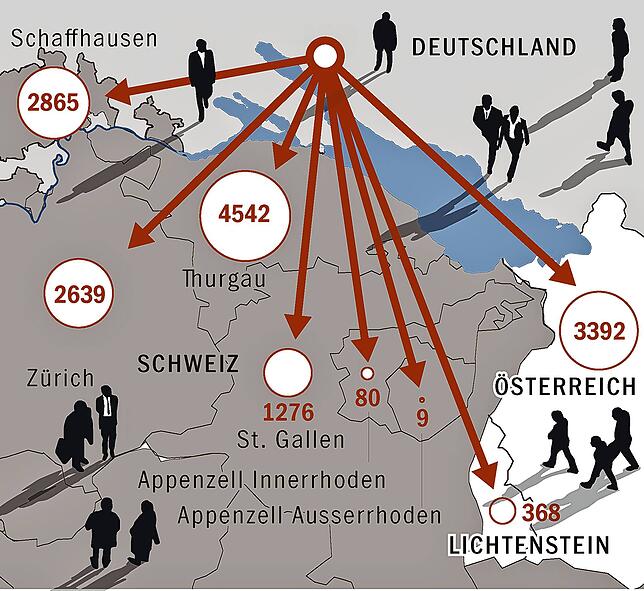

So ziehen die Schweizer Kantone der Bodenseeregion, gemäß dem neuesten Bericht, rund 21.700 Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Deutschland an, umgekehrt kommen nur rund 500 Personen aus der Schweiz in die deutsche Bodensee-Teilregion zum Arbeiten. Aus Österreich pendeln etwa 7400 Personen in die Schweizer Kantone am Bodensee, während andererseits praktisch keine Arbeitspendelnde aus der Schweiz nach Vorarlberg gehen.

Prey stellt weiter fest: „Eine erhebliche Arbeitsmobilität über die Grenze hinweg ist auch für Liechtenstein zu beobachten. Hier kommen vor allem aus der Schweiz und aus Österreich, in deutlich kleinerem Umfang auch aus Deutschland, täglich zusammen etwa 23.200 Personen über die Grenze.“ Sie stellen damit über die Hälfte aller in Liechtenstein erwerbstätigen Personen.

Bei der grenzüberschreitenden Arbeitsmobilität könne aufgrund der derzeitigen Datenlage nur teilweise danach differenziert werden, ob es sich um Personen handle, die innerhalb der internationalen Bodenseeregion von ihrem Wohn- zum Arbeitsort pendeln, oder um Einpendelnde aus Gebieten außerhalb der Bodenseeregion.

Insbesondere für die deutsche und österreichische Bodenseeregion könnten die ausgewiesenen Grenzgängerinnen und Grenzgänger auch aus anderen Teilen der Schweiz beziehungsweise aus dem Rest Österreichs kommen, sagt die Wissenschaftlerin. Prey ordnet ein, dass die Pendler in die deutsche Bodenseeregion und nach Vorarlberg aus den jeweils anderen Bodensee-Anrainerstaaten jedoch mit zusammen rund 4800 Personen eine vergleichsweise geringe Rolle in der Bodenseeregion spielen würden.

27.600 kommen aus Österreich und Deutschland

Für die großen Personenströme in die Schweizer Bodenseeregion und nach Liechtenstein sei eine differenzierte Zuordnung dagegen möglich: „Nimmt man diese zusammen, so ergibt sich eine Anzahl von rund 27.600 Erwerbstätigen aus der deutschen Bodensee-Teilregion und aus Vorarlberg, die in der Schweizer Bodenseeregion und in Liechtenstein grenzüberschreitend arbeiten.“

Zahlenmäßig am stärksten wuchs die grenzüberschreitende Arbeitsmobilität mit gut 600 Personen oder 4,8 Prozent bei den Pendlern aus der Schweiz nach Liechtenstein und mit ebenfalls rund 600 Personen oder 2,9 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr bei den Einpendelnden aus Deutschland in die Schweizer Bodenseeregion. Die Zahl der aus Deutschland nach Vorarlberg Einpendelnden stieg demnach um 250 Personen beziehungsweise um 8,1 Prozent.

Positive Entwicklung der Beschäftigung am Bodensee

Betrachte man die Entwicklung über einen längeren Zeitraum, so sei insgesamt für die internationale Bodenseeregion zwischen 2010 und 2021 ein deutlicher Anstieg der grenzüberschreitenden Arbeitsmobilität zu beobachten, die mit einer allgemein positiven Beschäftigungsentwicklung in den einzelnen Bodensee-Teilregionen einhergehe.

Als Gründe für die hohe grenzüberschreitende Arbeitsmobilität in der Region nennt Statistikerin Prey gleich mehrere: „Ein wichtiger Faktor sind die beträchtlichen Lohnunterschiede, die zwischen den Bodenseeregionen bestehen.“

Unabhängig davon gebe es strukturelle Faktoren, die zur grenzüberschreitenden Pendelei führen, wie beispielsweise industrielle Großbetriebe im Rheintal, die Arbeitskräfte aus allen angrenzenden Regionen anziehen, oder auch internationale Unternehmen mit attraktiven Arbeitsbedingungen in der Großregion Zürich, die hochqualifizierte und hochspezialisierte Arbeitsplätze anbieten würden.

Auch die Erreichbarkeit der Arbeitsstelle mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem eigenen Auto spiele eine wichtige Rolle. „So wurden die Bahn-und Straßeninfrastruktur in der internationalen Bodenseeregion in den letzten Jahren weiter ausgebaut“, sagt Prey.

In Verbindung mit hohen Wohnungsmieten, knappem Wohnungsangebot oder weiteren Niederlassungshürden führe dies zur Arbeitspendelei auch über nationale Grenzen hinweg, sofern die Wege nicht allzu weit seien und keine wesentlichen administrativen Hemmnisse bestünden. In bestimmtem Ausmaß gebe es daher in fast jeder denkbaren Richtung innerhalb der internationalen Bodenseeregion grenzüberschreitende Arbeitsmobilität.

Dieser Beitrag erscheint in Kooperation mit der „Thurgauer Zeitung“.