Das Kunstwerk ist ihm unter den Händen gewachsen, berichtet Peter Lenk am Morgen nach der nächtlichen Aufstellung seins Schwäbischen Laokoon. Er wollte gar nicht so viele Figuren machen, sagt er. Doch vermehrten sie sich wie von selbst, weil er dringend etwas sagen und formen wollte, damit es raus ist.

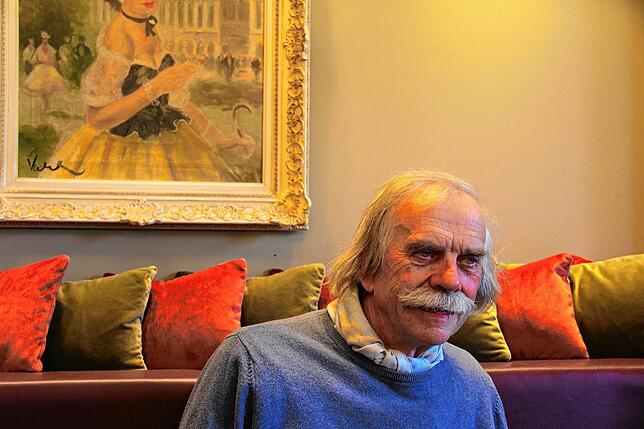

Der 73-Jährige ist sichtlich gezeichnet von dem körperlich anstrengenden Schaffensprozess. Jetzt hängt er in der Polsterbank der Stuttgarter Konditorei Nast und spendiert seinen Handwerkern einen Milchkaffee. Es ist geschafft, er aber auch.

Der Pietismus im Hauptbahnhof

150 Figuren sind es geworden, die sich zum Stuttgarter Kosmos fügen. Warum so viele? Kann man Stuttgart 21 nicht mit weniger Personal abhandeln? Die Antwort lässt Peter Lenk nur scheibchenweise heraus. Es arbeitet in seinem Inneren, während er im Kaffee rührt.

Dann spricht er von der „pietistischen Kulturszene“, die er in der Hauptstadt immer wieder wühlen sieht – und zwar in einem unguten Sinne. Pietismus, jene Erweckungsbewegung aus dem 19. Jahrhundert als politisch einflussreiche Lobby? Der neutrale Betrachter reibt sich die Augen, wenn Lenk evangelikale Theologen als Antreiber und Hintertreiber der Politik am Werk sieht.

Ein schwäbisches Internat

Man muss weit in seine Jugend zurückblättern, um dieses Phantom zu verstehen. Peter Lenk ist Unternehmersohn aus Nürnberg. Die Schulzeit verbrachte der Franke im evangelischen Internat in Urspring. Dieses ist zwar idyllisch gelegen in der Nähe von Schelklingen, aber für Jugendliche nicht besonders spannend. Die Jahre in Urspring (Alb-Donau-Kreis) beschreibt er als lähmend.

Damit nicht genug: Das Kunststudium an der Hochschule in Stuttgart war kaum erfreulicher. Auch hier erlebte er Pietismus, wie er es nennt. Wir schreiben die späten 60er-Jahre, als in der Landeshauptstadt noch ein anderes Klima herrschte.

Ein SPD-Mann und Gottes Segen

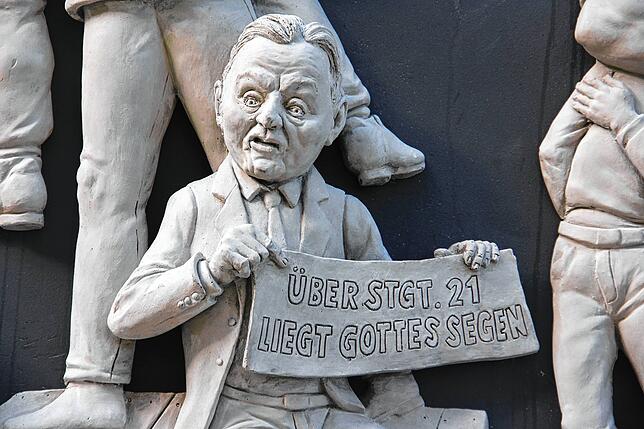

Dieses Phantom treibt auch einen guten Teil seiner Figuren um. Prototyp ist Claus Schmiedel, eine SPD-Größe aus der Zeit der grün-roten Koalition im Land. Schmiedel, heute 66, war damals einflussreich. Er leitete die SPD-Fraktion im Landtag und galt als speziell.

Lenk präsentiert seinen verkniffen schauenden Schmiedel mit dessen wohl bekanntesten Aussage: „Über Stuttgart 21 liegt Gottes Segen.“ Der SPD-Mann hat dafür viel Prügel kassiert etwa: Woher er das denn so genau wisse?

Für Lenk dient der Genosse mit dem ominösen Zitat als Beleg für seine These. Seht her, der Pietismus hat noch immer seine Finger im Spiel – und bedient sich sogar der SPD-Fraktion, die sonst nicht im Verdacht übertriebener Religiosität steht.

Doch Lenk lässt Gerechtigkeit walten. Es gibt auch Gläubige, die Stuttgart 21 tapfer ablehnen. Neben Schmiedel steht deshalb die evangelische Pfarrerin Guntrun Müller-Enßlin mit einem Schild „Christen sagen nein.“

Winfried Hermann und der Pleitegeier

Auch andere Politiker machen eine unglückliche Figur. Auf dem Dach eines Baumhauses hockt Winfried Hermann. Er wirkt bekümmert und eingefallen, zudem versteckt er sich hinter einer dicken Brille. Der grüne Verkehrsminister (seit 2011) machte nie einen Hehl aus seiner Gegnerschaft zu Stuttgart 21. Er hält das Bahnprojekt bis heute für eine „grandiose Fehlentscheidung.“ Lenk platziert seinen Hermann neben dem Pleitegeier. Keinesfalls schmeichelhaft für den Minister.

Auch die katholische Geistlichkeit erhält eine auf den Deckel. Eben noch spendet der Pfarrer Weihwasser, um dem Anbohren des späteren Tunnels einen angemessenen Rahmen zu geben. Da sprengt eine Gruppe nackter Frauen die Zeremonie. Der Geistliche flieht. Standhaft bleibt nur eine: das Standbild der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute.

Die Pestsäule in Wien war Vorbild

Lenk, der ehemalige Kunsterzieher, zitiert gerne und viel. Die Kunstgeschichte steckt voll an Vorbildern. Beim Aufbau des Schwäbischen Laokoon und dessen wolkigen Querspangen orientierte er sich an der Pestsäule in Wien. Dessen Schöpfer standen damals vor einer ähnlichen formalen Herausforderung: Wie kann man möglichst viele Elemente in eine Vertikale einstellen, ohne dass die Säule den Halt verliert?

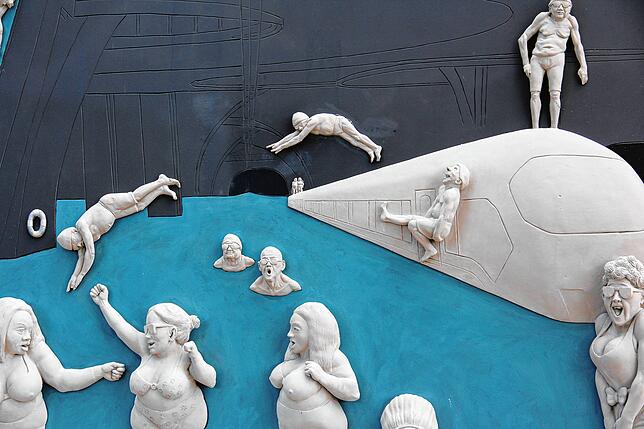

Noch ein klassisches Motiv taucht auf – ein Klassiker bei Peter Lenk. Früher hieß das Motiv „Das Bad im Jungbrunnen“, in den sich die Alten stürzen, um das Becken später verjüngt zu verlassen.

Das Bad im Jungbrunnen

Auch Lenk liebt die Badeszenen, die er genüsslich modelliert und seine Figuren auf der Jagd nach frischen Kontakten durchs Wasser turnen lässt. Auch die neun Tonnen schwere Satire auf Stuttgart 21 und lässt das uralte Revitalisierungsprogramm nicht aus. Das Szenario: Wasser drückt von unten nach oben und macht aus dem Tiefbahnhof ein Schwimmbecken. Darin tummeln sich üppige junge Frauen und alte, hagere Männer.

Ein echter Querdenker

Gibt es auch positive Gestalten? Mindestens eine lässt sich in diesem Staats-Theater entdecken. Es ist Heiner Geißler (†2017), dessen Kopf mit größter Sorgfalt modelliert wurde. Der verstorbene CDU-Mann ist hervorragend getroffen, vielleicht am besten von allen 150 Menschen auf und an der Skulptur.

Als Schlichter erwarb sich Geißler 2010 großen Respekt von Gegnern und Befürwortern des Projekts. Unabhängig vom Parteibuch galt er als konservativer Freigeist. Er war einer der wenigen, auf die das ehrende Attribut des Querdenkers gemünzt wurde. Das war lange vor der aktuell inflationären Selbstbezeichnung der Querdenkenden, die gerne wie Geißler wären.

Er fliegt und wird nicht Zugfahren

Der Respekt vor dem Schlichter bringt auch der Bildhauer aus Bodman zum Ausdruck. Angreifbar ist Geißler ohnehin nicht mehr – er trägt Flügel und fliegt, einen Zug wird er nie mehr benützen. Seinen Kommentar zu der kolossalen Plastik im Herzen von Stuttgart hätte man zu gerne gehört.