Jetzt ist also der Brexit vollzogen, die EU angezählt, und in Thüringen wählen Faschisten den Ministerpräsidenten: höchste Zeit für ein wirksames Programm gegen den Nationalismus! Aber wie könnte dieses aussehen?

Hellseherische Fähigkeiten

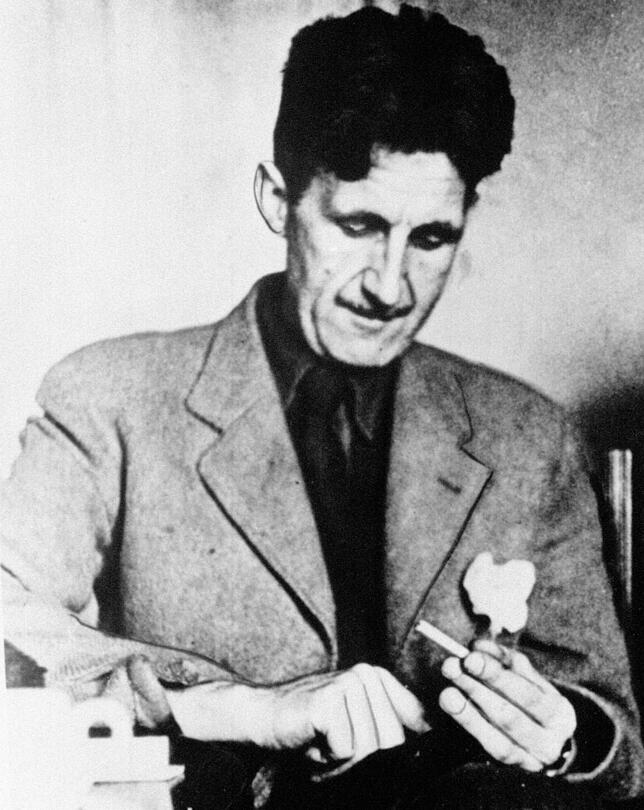

Nach Jahren der verzweifelten Bemühungen um einen Ausweg ist nun ein Essay aufgetaucht, das gleich in zweifacher Hinsicht Hoffnung verspricht. Erstens: Es stammt aus dem Jahr 1945. Wer miterlebt hat, wie der Nationalismus ganz Europa in Schutt und Asche legte, versteht ihn vielleicht besser. Zweitens: Der Verfasser dieses Textes ist George Orwell, ein Mann mit hellseherischen Fähigkeiten. Seine im Roman „1984“ getroffenen Prognosen einer dauerüberwachten Gesellschaft mit politisch verordneter Kunstsprache lagen bekanntlich nur in der Jahreszahl daneben.

Was Orwell nun uns Nachgeborenen über den Nationalismus mitzuteilen hat, sprengt nicht nur alle heute gängigen Vorstellungen. Es dürfte auch manchen schockieren, der sich gegen dieses Gift immun glaubt. Denn tatsächlich tragen weitaus mehr Menschen eine nationalistische Gesinnung in sich als gedacht. Es sind fast alle.

Der Weg zu dieser Erkenntnis findet seinen Ausgang in einem merkwürdigen Phänomen: Die größten Nationalisten in der Geschichte entstammten gar nicht jener Nation, für die sie so heißblütig kämpften! Napoleon zum Beispiel war ein Korse. Hitler ein Österreicher. Stalin: Georgier – das Land wurde erst 1921 von der Sowjetunion erobert. Es muss all diesen Personen um mehr gegangen sein als nur die Glorifizierung der eigenen Herkunft.

Orwell definiert Nationalismus in Abgrenzung zum Patriotismus. Der Patriot, schreibt er, sei mit seiner Herkunft, seiner Lebensweise und seinen Überzeugungen sehr einverstanden. Der Nationalist dagegen versuche, seine Lebensweise und Überzeugungen anderen aufzudrängen. „Sein Denken kreist stets um Siege und Niederlagen, Triumphe und Demütigungen“, schreibt Orwell.

Wohlgemerkt: Nicht nur um Siege geht es dem Nationalisten, sondern auch um Niederlagen. Es gibt nämlich mehrere Varianten dieses Menschentypus.

Positiver und negativer Nationalismus

Die bekannteste ist der positive Nationalist: Sein Land, seine Kultur, seine Herkunft, das ist für ihn Ausdruck der höchsten Seinsform, von der möglichst die ganze Menschheit beglückt werden soll.

Es gibt jedoch auch den negativen Nationalisten: Der Brite Orwell beschreibt, wie im Zweiten Weltkrieg zahlreiche seiner Landsleute mit unverhohlener Freude britische Niederlagen kommentierten. „Viele von ihnen zogen einen Kick daraus, wenn sie sahen, wie ihr eigenes Land gedemütigt wurde.“

Was Orwell „Kick“ nennt, lässt sich leicht erklären. Als Patriot, der rundum einverstanden ist mit seiner Heimat, gerät man nämlich schnell unter den Verdacht, ein primitiver Einfaltspinsel zu sein. Wer als kritischer Geist gelten will, sollte deshalb zuhause möglichst viel herummäkeln und schlechtreden.

Übertragener Nationalismus

Nun möchte gleichwohl nicht jeder kritische Geist auf das wohlige Gefühl von Zugehörigkeit verzichten. Intellektuelle – und solche, die es gerne sein möchten – wählen deshalb die dritte Variante: den übertragenen Nationalismus. Einfach im Ausland nach einer Kultur suchen, die sich hemmungslos anhimmeln lässt. Und dann allen Daheimgebliebenen mitteilen, wie klein sie doch im Vergleich dazu sind!

Die Aufteilung in drei Typen ist deshalb wichtig, weil sie zeigt, dass nationalistische Denkweisen auch bei denen bestehen, die keine Gelegenheit auslassen, ihr Herkunftsland kleinzureden oder fremde Kulturen in rosaroten Farben zu malen. Nationalismus findet sich deshalb rechts wie links: überall dort, wo das Denken um Siege und Niederlagen kreist.

Fakten werden nicht zugelassen

Wer in diesen Kreislauf gerät, findet kaum noch heraus. Schuld daran sind unsere Emotionen. „Hat man irgendwo im eigenen Kopf eine nationalistische Bindung oder nationalistischen Hass, werden bestimmte Fakten nicht zugelassen“, schreibt Orwell – und führt zum Beweis faszinierende Beispiele aus dem Zweiten Weltkrieg an.

So sei der typische linke Intellektuelle in Großbritannien felsenfest davon überzeugt gewesen, dass die Deutschen von Bomben nicht zu beeindrucken und die Japaner aus den von ihnen eroberten Gebieten nicht zu vertreiben wären. Sein Hass auf die herrschende Klasse Großbritanniens habe ihn zu der Annahme verleitet, die britischen Pläne könnten gar keinen Erfolg haben: „Es gibt keine Grenze für die Verrücktheiten, die man schluckt, wenn man unter dem Einfluss derartiger Gefühle steht.“

Angst und Hass

Selbst ausgefuchste Militärexperten sind vor der Selbsttäuschung durch Angst, Hass und Machtverehrung nicht gefeit. So sei es diesen starken nationalistischen Gefühlen geschuldet gewesen, dass niemand aufseiten der Alliierten den Hitler-Stalin-Pakt voraussah – ein „bemerkenswertes Versagen der politischen und militärischen Prognosen unserer Zeit“.

Was würde Orwell zu den Prognosen unserer Tage sagen? Zur Selbstgewissheit, mit der so viele politische Beobachter das Scheitern des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vorhersagten? Zum angeblich so überraschenden Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union? Wo nationalistische Denkstrukturen große Gefühle hervorbringen, heißt es in seinem Essay, werde „der Realitätssinn außer Kraft gesetzt“: Offenbar denken die Befürworter eines liberalen Europas der offenen Grenzen kaum weniger nationalistisch als ihre Gegner – nur unter negativen statt positiven Vorzeichen.

Nationalistischer Teufelskreis

Der Teufelskreis des nationalistischen Denkens, heißt es bei Orwell, führe zu bigotten Moralvorstellungen. Was beim Gegner ein Verbrechen ist, gelte auf der eigenen Seite als Heldentat. „Aktionen werden entweder als gut oder als schlecht erachtet, nicht aufgrund ihrer selbst, sondern je nachdem, wer sie ausführt.“ Auch hier findet Orwell plastische Beispiele. Und auch hier sehen wir frappierende Parallelen zu unserer Zeit, etwa in Bezug auf den Nahostkonflikt.

Und wie sieht es nun aus, das so dringend benötigte Programm gegen Nationalismus? Laut Orwell gehören nationalistische Liebes- und Hassgefühle zu unserer Grundausstattung – „ob wir wollen oder nicht“. Sie zu bekämpfen, sei eine „moralische Anstrengung“. Er meint damit allerdings nicht das heute so beliebte Belehren anderer. Sondern harte Arbeit an sich selbst.

Ablegen können wir unsere nationalistischen Gefühle zwar nicht so leicht: „Man kann aber anerkennen, dass man diese Gefühle hat, und verhindern, dass sie die eigenen Denkprozesse kontaminieren.“

George Orwell: „Über Nationalismus„, übers. v. Andreas Wirthensohn mit einem Nachwort von Armin Nassehi, dtv-Verlag: München 2020; 64 Seiten, 6,99 Euro.