In einem idyllischen Häuschen auf der wunderschönen Halbinsel Höri sprechen eine Künstlerin und Schriftsteller über Krieg, Tod und Verbrechen. „Ich finde vermessen, was Sie von meinem Vater verlangen“, sagt Angela Becker-Fuhr. „Menschen wie er mussten Unvorstellbares erleben.“ Erregung liegt in ihren Worten. Der Blick geht über den Kaffeetisch am Dichter vorbei zum Wohnzimmerfenster hinaus. Dort flutet gerade die Herbstsonne ihren Garten mit oktobergoldenem Licht. „Seine Flucht von der Front zeigt doch, in welcher Notlage er sich befand!“

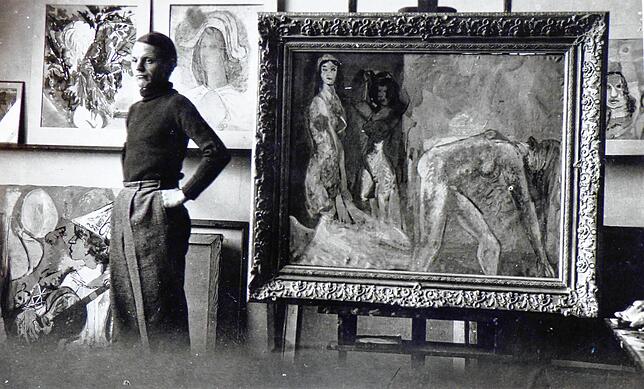

Curth Georg Becker gehörte zu den bedeutenden Malern der Nachkriegszeit, in seiner Geburtsstadt Singen tragen Straßen und Häuser seinen Namen. Mit anderen als entartet diffamierten Künstlern wie Erich Heckel und Otto Dix teilte er im Dritten Reich das Schicksal eines faktischen Berufsverbots. Im Zweiten Weltkrieg kam er als Wehrmachtssoldat ins ukrainische Rowno: zu einer Zeit, als dort mehr als 20.000 Juden erschossen wurden. Die halbe Stadt ausgelöscht in nur zwei Tagen.

Der Konstanzer Anwalt und Autor Gerhard Zahner hat über Becker ein Theaterstück geschrieben. Es dreht sich vor allem um den Verbleib seines verschollenen Frühwerks, die Bilder gelten als teils zerstört, teils geraubt. Das Stück ist vollendet, doch Zahners Recherchen haben offene Fragen und Ungereimtheiten zutage befördert. Deswegen ist er hier. Er will wissen, warum Becker sich nie zu Rowno geäußert hat.

„Frau Becker-Fuhr“, sagt er gedämpft und beugt sich sanft über den Tisch: „Ihr Vater ist nicht geflohen. Ich bin nach Nürnberg zum Germanischen Nationalmuseum gefahren und habe im Archiv seine Feldpostbriefe gelesen. Er beschreibt den Vormarsch der Russen, den Rückzug der Wehrmacht. Es gab keine Flucht.“

Unbekannter Holocaust durch Kugeln

Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Anfang Oktober in Kiew anlässlich des 80. Jahrestags über den Massenmord im ukrainischen Babyn Jar spricht, stellt er die Frage: „Wer in Deutschland weiß heute von diesem Holocaust durch Kugeln?“ Anders als Orte wie Auschwitz und Treblinka sei die Ukraine „auf unserer Landkarte der Erinnerung viel zu blass, viel zu schemenhaft“ verzeichnet.

Dass uns heute die Bilder fehlen für eines der grausamsten Kriegsverbrechen der Geschichte, treibt Zahner um: Da war ein Maler vor Ort, ein Experte fürs Darstellen auch von vermeintlich Undarstellbarem, einer, der doch in der Lage sein müsste, seiner Nachwelt eine Vorstellung zu hinterlassen von diesem Grauen!

Doch nichts davon. In seinen Briefen: Landschaftsskizzen, verliebte Paare, hübsche Dörfer. „Landschaften sind hier zu sehen, dass es mir den ganzen Tag in den Händen juckt, wenn ich nur Material und Zeit hätte“, notiert Becker nur wenige Tage nach dem Massenmord, 1941: „Himmelblaue, rosa, ocker Häuschen, graue Hüttchen stehen im weißen Schnee. Es ist wunderbar!“

Hat er davon gar nichts mitbekommen? „Ausgeschlossen!“ Eine Antwort wie ein Blitz. „Stellen Sie sich eine Stadt wie Radolfzell vor, kurz nachdem jeder zweite Einwohner aus seinem Haus gezerrt und erschossen wurde. Das merken Sie!“ Er habe Zeugenberichte von den Nürnberger Prozessen studiert: „Säuglinge schrien in ihren Betten nach toten Müttern, bis sie verhungerten. Die Stadt roch nach Blut.“ Zahner klingt fassungslos. „Als Künstler hat er doch eine Verantwortung!“

Vor den Augen der heute 75-jährigen Tochter schwebt jetzt zum Beweis ein Smartphone mit abfotografierten Feldpostbriefen. Doch Becker-Fuhr schaut angestrengt vorbei, schiebt Zahners Hand zur Seite. „Ich glaube Ihnen das doch!“, wehrt sie ab. Und ja, sie müsse einsehen, dass sie über das Leben ihres Vaters wohl weniger wisse als gedacht.

Dennoch, der anklagende Ton gefällt ihr nicht. „Die einen sind im Krieg wahnsinnig geworden, die anderen haben das Erlebte verdrängt, und die Dritten flüchteten sich eben in eine Gegenwelt.“ Für ihren Vater, davon ist sie überzeugt, waren graue Hüttchen im weißen Schnee die Gegenwelt, in der er als Mensch überleben konnte. „Ich habe mich als Kind immer gewundert, warum er nachts so oft neben seinem Bett auf dem Boden lag und weinte. Er hat vieles in sich getragen.“

Es gibt politische Erklärungen dafür, dass die Verbrechen von Babyn Jar und Rowno im öffentlichen Bewusstsein kaum präsent sind. Ein öffentliches Gedenken an jüdische Opfer hätte Stalins eigener Kampagne gegen sowjetische Juden widersprochen, der Kreml schwieg das Thema tot. Und doch, etwas fällt auf: Während der Erste Weltkrieg im Werk von Künstlern wie Dix und Heckel, aber auch Schriftstellern wie Jünger und Remarque deutliche Spuren hinterließ, sind Fronterfahrungen vom Zweiten Weltkrieg in der Kunst seltsam abwesend.

Die Suche nach einer Antwort führt zum Maler und Dichter Bruno Epple, 90 Jahre alt, auch er ein Kind dieser Region. „Der berühmte Becker von den Singener Kunstausstellungen!“, ruft er in seinem Wohnzimmer auf der Höri: „Ich fühlte mich ja so geschmeichelt, dass er mich ernst nahm!“

„Temperament aus Feuer“

Schon liegt ein sorgsam von Klarsichtfolie umhülltes Dokument auf dem Tisch. Es handelt sich um ein poetisches Porträt, verfasst auf Schreibmaschine. Epple liest laut vor: „Zupackend aus Begeisterung“ sei Becker gewesen mit „Temperament aus dem Feuer“. Am liebsten habe er die Farben „nicht mit Öl, sondern mit Champagner“ angerührt. Und ein solch ästhetisch versierter Geist vermochte nicht, das Naheliegende auf die Leinwand zu bringen?

„Ich schüttele ja selbst den Kopf!“, sagt Epple. Er wolle sich aber kein Urteil anmaßen. „Im Max-Frisch-Fragebogen des SÜDKURIER heißt es immer: ‚Warum haben Sie bis heute niemanden umgebracht?‘ Nie antwortet jemand: ‚Das würde ich von Natur aus nicht tun!‘ Alle sagen: ‚Ich habe Glück gehabt, nicht in diese Situation gekommen zu sein.‘ Wir können gar nicht wissen, in welche Situationen Becker gekommen ist.“

Die aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrten Künstler hätten das Furchtbare aus Soldatenaugen betrachten können. „Im Zweiten Weltkrieg dagegen wurden Soldaten zu Taten gezwungen, die über die üblichen Umstände eines Kriegs hinausgingen: Ich glaube, das Gefühl von Schuld und Schande war deshalb stärker.“

„Also das mit Schuld und Schande...“, wiederholt Zahner zweifelnd und greift zu seinem Smartphone. „Ich zitiere mal: ‚Gestern war der General der Flieger, Kitzinger, hier. Ich wurde ihm vorgestellt. Er meinte, es sei einfacher, einen Adler zu malen, als solch hübsche, heitere Bilder hinzuzaubern. Dies vor dem ganzen Stab und allen Beteiligten hat meine Position sehr gestärkt!‘“

Nach einer Pause, die den Worten Wirkung verleihen soll, lässt er das Smartphone sinken. „Karl Kitzinger, das war der Schlächter der Ukraine, verantwortlich für hunderttausendfachen Mord. Und von so jemandem lässt sich ein Künstler loben, der zu Hause nicht mehr ausstellen darf!“

Ein Künstler lässt sich loben von einem Mann, der nichts von Kunst versteht: Was treibt ihn dazu?

Curth Georg Becker kam aus bitterarmen Verhältnissen, lebte zeitweise im Kinderheim. Sein Aufstieg an die Düsseldorfer Kunstakademie war ungewöhnlich für eine Gesellschaft, die für Chancengleichheit wenig übrig hatte. „Der Impuls des Emporkömmlings hat ihn vielleicht für jedes System kompatibel gemacht“, sagt Zahner.

„Die ganze Welt schrie auf“

Draußen geht die Herbstsonne unter, der Schriftsteller greift zu Hut und Mantel, wirkt unbefriedigt. Antworten auf offene Fragen hatte er sich erhofft, Vermutungen sind es geworden. Warum ist ihm die Sache überhaupt so wichtig?

„Erinnern Sie sich, als im Bosnienkrieg 1992 ein Konzentrationslager entdeckt wurde? Die ganze Welt schrie auf.“ Zahner hebt jetzt die Stimme, es geht ihm um den entscheidenden Punkt seiner Suche: „Fliegende Erschießungen wie in Rowno dagegen wiederholen sich heute in Äthiopien, Ruanda oder Afghanistan, man nimmt sie weitgehend hin. Zu Auschwitz haben wir Bilder, zu Rowno nicht. Becker hätte sie liefern können.“

Einen Tag nach dem Besuch auf der Höri meldet sich Angela Becker-Fuhr noch einmal in der Redaktion. Das mit der Verantwortung eines Künstlers: Sie habe das Gefühl, dieser Dichter konstruiere ein Bild, das ihrem Vater nicht entspreche. „Ich finde, Verantwortung besteht darin, alles zu tun, dass es nicht wieder passieren kann“, sagt sie. „Mein Vater hat mich politisch sehr aufgeklärt erzogen. Auf diese Weise ist er seiner Verantwortung gerecht geworden.“

Verantwortung in der Kunst: Systemfreundliche Bildhauer wie Arno Brecker und Josef Thorak mussten sich vorhalten lassen, mit ihrem Werk moralisch gescheitert zu sein. Nun schält sich aus dem Dunkel von Rowno und Babyn Jar eine neue Fragestellung heraus. Gilt Verantwortung auch für Bilder, die nie gemalt wurden?