Hätten wir nicht gerade noch gesehen, wie ein Paar in der Tür verschwindet, würden wir nicht wagen, hier im Dunkeln des Gottlieber Dorfplatzes nach einem Griff zu tasten. Die Tür lässt sich öffnen... Erstaunlich häufig ist uns das schon in der Schweiz begegnet. Ein Gartenpförtchen zum Friedhof, eine leicht verzogene Kirchentür, vieles scheint zunächst verschlossen und ist doch für Besucher geöffnet: Vertrauen in die Gäste selbst bei jahrhundertealten Kunstschätzen, offene Türen und eine Couch unter der Kirchenempore, für die Rast zwischendurch.

Vertrauen ist die Devise

Vertrauen scheint auch hier vorzuherrschen, Vertrauen in Gott oder die glückliche Fügung, dass alle Vorsichtsmaßnahmen wirken mögen. Denn im Literaturhaus Thurgau brennt ein Lichtlein im Flur: Brigitte Conrad begrüßt die Gäste hinter einem plexiglas-geschützten Stehtisch.

Sie sorgt für die Organisation, wir haben telefoniert: Um Reservierung wurde wegen der Corona-Vorschriften ausdrücklich gebeten, und ich wollte mich versichern. Doch, die letzte Lesung des Jahres werde planmäßig stattfinden, der Autor werde aus Tübingen anreisen. Maximal 50 Besucher dürften teilnehmen.

Kaum zu glauben angesichts der hohen Infektionszahlen, auch im Thurgau. „Wir arbeiten weiter, so lange es geht!“, bestätigt Conrad nun. Die Plätze seien nummeriert.

Autor Joachim Zelter findet sich im geräumigen Saal, zusammen mit Moderator Gallus Frei-Tomic. Wir sind die ersten Besucher. Der Abstand scheint ausreichend, Fenster sind allerdings nicht geöffnet. Bestimmt wurde zuvor gelüftet. Zögerlich füllt sich der Saal. 32 Köpfe lassen sich zählen.

Moderator Gallus Frei-Tomic leitet zugleich das Programm des Literaturhauses. Außergewöhnliche Autoren und Autorinnen lädt er ein. Seit April 2000 wird das Bodmanhaus in Gottlieben als „Haus des Buches“ bespielt, eine Festschrift zum Zwanzigjährigen liegt aus, im Foyer erklären Tafeln die Geschichte: Das Arbeitszimmer Emanuel von Bodmans wurde als Kernstück und Gedächtnisstätte für den früheren Hausherrn erhalten.

Auch Gemeinsamkeiten

Ein Teil des Publikums scheint öfters zu kommen, man kennt sich – und die Rituale, die Frei-Tomic beim Blick auf die Uhr nochmals kurz erklärt: „Wenn Frau Conrad aus dem Aufzug tritt, sind wir vollzählig und können beginnen.“

Punkt 19.30 Uhr hatte sich das leise Geplauder hinter den Masken gelegt. Weitere Ansagen zum Ablauf, zum Abgang nach der Lesung, zum Durchgang für den Aperó. Aperó? Wir hatten bereits Bedenken, ob wir angesichts der hohen Infektionszahlen überhaupt in die Schweiz reisen sollten.

Frau Conrad kommt und es geht los. Gallus Frei-Tomic kennt Zelter seit Jahrzehnten, beide sind Jahrgang 1962, und er nennt ihn „einen Schriftsteller, der sich mit jedem Buch neu erfindet“. Richtig, doch die Romane lassen auch Gemeinsamkeiten spüren: Starke Frauen und männliche Gegenspieler, die nicht ebenbürtig sind, nicht auszubrechen wagen. Nicht aus dem Feld der Radfahrer, nicht aus dem üblen Spiel der bezahlten Treffen im Dreikellnerrhythmus: Jonathan, Edgar, Kasimir. Eine Dynamik, eine zulaufende und sich zuspitzende Zwangsläufigkeit.

Inzwischen liest Zelter, und er liest wie entfesselt. Seine Protagonistin „Frau Professor Iphigenie de la Tour“ ist auferstanden, sie gebietet den Kellnern und dem Schauspieler, der sich zu „Begleitung oder Sprechunterricht“ angeboten hatte. In einer Annonce.

Kichern hinter Stoffmasken

Das Publikum im Bodmanhaus lauscht gebannt, kichert hier und da, gedämpft hinter den Stoffmasken. „Ein Meister der Übertreibung“ sei Zelter, und wie er so liest, erscheint er wie ein Shakespeare-Darsteller. Den gab er als Student der englischen Literatur in Tübingen, englische Literatur lehrte er auch, in Tübingen und Yale.

Nun tatsächlich Shakespeare als Zwischenspiel: „As You Like it“ und Zitate aus Oskar Wildes „The Importance of Beeing Earnest“. Inspiration zu seinem Roman „Die Würde des Lügens“, in welchem der Enkel die Großmutter hinters Licht führt. Kunstvoll, mit Raffinesse, so versteht sich.

Da seine Bücher wenig Plot hätten, müsse die Sprache den Sog erzeugen, sagt Zelter. Das tut sie, zweifellos, und es ist eine Freude, ihm zuzuhören. Man beglückwünscht sich insgeheim ob des Wagemuts, hergekommen zu sein.

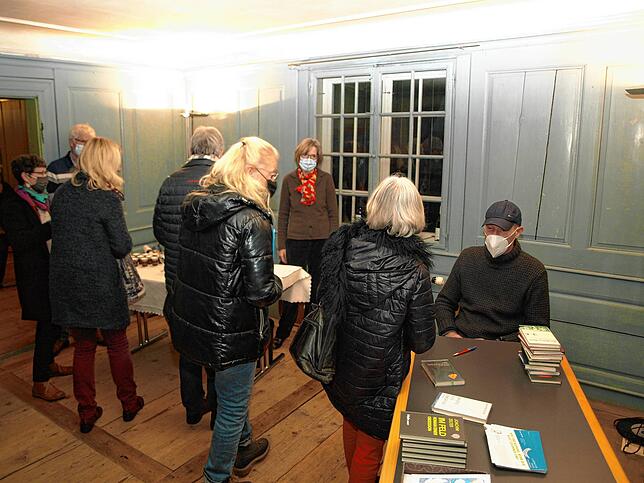

Im Stiegenhaus staut es sich ein wenig. Viele wollen eine „Imperia“ erstehen, den jüngsten Roman, der in Konstanz spielt. Der Autor signiert, mit Maske nun auch er, bis die Bücher ausgegangen sind. Die Zuhörer wollen plaudern, nachfragen. Sie stehen am Autorentisch an oder sitzen an Tischchen und trinken Wein. Alles fast normal, als sei nie etwas gewesen.

Beschwingt wandern die Zuhörer hinaus in die Dunkelheit. Unfassbar war diese Lesung, ein Lichtblick inmitten des kulturellen Shutdowns. Und wie hat der Autor den Abend erlebt? „Es war wie eine Befreiung, nach Wochen endlich einmal wieder vor Publikum aus meinem Roman lesen zu dürfen“, sagt Zelter. „Zugleich wirkte es auf mich auch surreal, weil ich es fast nicht glauben konnte: Eine Lesung. Mitten in Europa. Es wirkte auf mich wie eine Insel im Stillen Ozean.“