Gogol nannte eine Erzählung in Form von Tagebucheinträgen „Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen“, Rilke ein Prosagedicht „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“. Elias Canettis „Aufzeichnungen“, quer gedachte Gedanken, gelten als sein intellektuelles Logbuch. Erich Honecker titelte sein Memorial „Letzte Aufzeichnungen“; er eignete die Notate über den Gefängnisalltag in Berlin-Moabit seiner Margot zu.

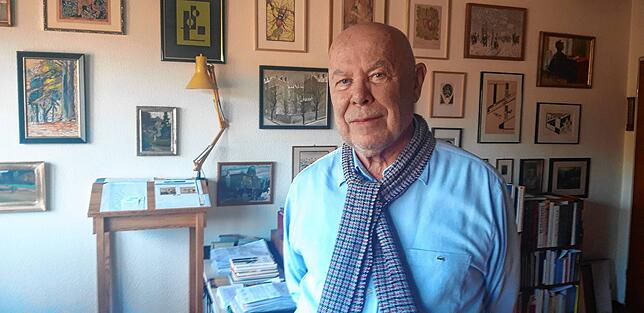

Der Konstanzer Schriftsteller Peter Salomon nennt sein neues Buch „Shorts“ und gleich im Untertitel „Aufzeichnungen“. Es ist ein Seitenstück seines inzwischen umfangreichen Werks. Salomon, 1947 in Berlin geboren, hat schon als junger Mann Gedichte veröffentlicht. Was die Idee und Form angeht, stehen seine „Aufzeichnungen“ in der Tradition Canettis.

Es ist daher kein Zufall, dass der Literaturnobelpreisträger von 1981 in Salomons Buch mehrfach zitiert wird: „Canetti: ‚Sag das Persönlichste, sag es, nur darauf kommt es an, schäm dich nicht, das Allgemeine steht in der Zeitung‘. Mir fällt auf, dass, wenn er von Persönlichsten spricht, er immer in der dritten Person spricht“.

Salomon zitiert auch andere Autoren, Gottfried Benn, Ernst Jünger, oder Julien Green, und kommentiert diese Einträge. Die ersten Worte werden kursiv gesetzt, das hat schon Adorno in seiner Aphorismus-Sammlung „Minima Moralia“ gemacht. Hinter die jeweiligen „Shorts“ setzt Salomon keinen Punkt, er will dem Leser damit sagen, dass es weiter geht im Text, immer weiter, wie in einer Erzählung.

Die Publikation „Shorts“ ist im Kern die Fortschreibung seines 2020 erschienenen Buches „Hot Pants“. Darin notiert Salomon, was ihm wichtig erschien. In den „Aufzeichnungen“ blickt er weiter zurück und skelettiert seine Biografie: „normale“ Kindheit im zerbombten Berlin; hier der verständnisvolle Vater, Kriegsheimkehrer und Arzt, dort die Mutter, eine leicht tyrannische Frau, die jetzt gegen 100 Jahre strebt; der Sohn (hoch-)begabt, macht Abitur, beginnt auf Elternwunsch hin ein Medizinstudium, bricht ab und setzt, obwohl ihn Literatur interessiert, auf Jura. Ein kalter Kompromiss.

In Konstanz macht Salomon sein Referendariat – und bleibt am See hängen. 20 Jahre arbeitet er drei Tage die Woche als Anwalt, die anderen Tage verwendet er mit Schreiben, geht in den Vorruhestand, um sich nur noch der Schriftstellerei zu widmen.

Was hier als fertiges Bild erscheint, ist aus den Mosaiksteinen zusammengesetzt, die „Shorts“ liefert. Neben der unspektakulären Familiengeschichte spielt auch die Anwaltstätigkeit ins Buch hinein. Salomon referiert allerlei kuriose Fälle in allerbester Ferdinand-von-Schirach-Manier, also auch unterhaltsam; dem schriftstellernden Anwalts-Kollegen widmet er eine Recherche. Darin widerlegt er, ganz Literatur-Detektiv, die Behauptung Schirachs, er habe mit Lars Gustafsson in Konstanz Tennis gespielt. Ein anderes wiederkehrendes Thema seiner Denkbilder ist das Alter, das Sterben, auch das Sterben in gegenwärtigen Kriegen, der (eigene) Tod: „Ich schaue auf mein Grab, es ist prächtig – aber auf dem Stein ist mein Name falsch geschrieben.“

Die „Shorts“ geben verschiedene Blicke auf den Autor Salomon. Er ist eitel, zweifellos, er hat Humor, er kann Ironie, aber auch subtile Provokation, vor allem, wenn es um das Thema Sex geht. Dass er schwul ist – als Zigarren rauchender Anwalt mit braunem Borsalino auf dem Kopf wollte er sich in den spießigen 70/80er-Jahren nicht gleich outen.

Umso mehr ist seine Homosexualität Gegenstand seiner letzten Bücher („May Lord“, „Der Außerirdische“) und den „Aufzeichnungen“. Diese Passagen sind nicht unbedingt jugendfrei. Sex und Schreiben waren (sind) wichtige Parameter seines Lebens, heißt es sinngemäß an einer Stelle des Buch. Und kommentiert es, das Leben, an anderer Stelle mit Michel Houellebecq: „Man kann sehr gut leben, ohne sich etwas vom Leben zu erhoffen.“

Erinnerung als Fälschung

Ohne Erinnerungsarbeit geht in „Shorts“ nichts. Salomon will nicht ausschließen, dass sie ihn fehlleiten könnte. An einer Stelle identifiziert er Erinnerung als „eine Art Luftblase“. Haben wir es bei diesen privat, ja intim anmutenden Aufzeichnungen doch eher mit Fiktion zu tun? Dichter haben kurze Beine. Oder mit Anna Achmatova, die der Dichter Salomon zitiert: „Jeder Versuch, zusammenhängende Erinnerungen zu verfassen, läuft auf eine Fälschung hinaus.“

Der Jurist Salomon fügt salomonisch an: „Nun ist ja eine Fälschung keine Straftat, sie kann Kunst sein, wenn sie ohne fremdes Vorbild auskommt.“ Vorbilder hat „Shorts“, was die Form angeht. Aber Salomons kulturdiagnostische wie kulturkritische Beobachtungen der Innen- und der Außenwelt haben nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal: Sie sind Kunst. Auch Sprachkunst.