„Mein Ehrgeiz: an meinem hundertsten Geburtstag an meinem Geburtshaus eine Gedenktafel zu enthüllen, beziehungsweise an dieser Enthüllung teilzunehmen“, notierte der 95-jährige Martin Walser in einer seiner letzten Veröffentlichungen. Dieser Wunsch wurde ihm nicht erfüllt.

Die Welt der Literatur trauert um den Chronisten der bundesdeutschen Gesellschaft. Mit seinem Tod kommt eine ganze Epoche an ihr Ende. Vieles, was sich dem literarischen Werk und der gesellschaftlichen Wirkung dieses großen Schriftstellers verdankt, der in fast allen Genres zu Hause war, wird aber bleiben.

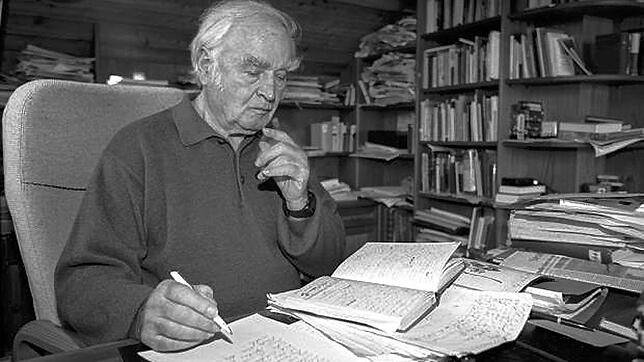

Er schrieb ohne Unterlass

Mehr als 60 Jahre ununterbrochen zu schreiben, aufzutreten, Reden zu halten, sich zu streiten, immer höchstpräsent, klug, sprachkühn – diese Dauerpräsenz macht es schier unmöglich, Martin Walser und seinem kolossalen Werk an dieser Stelle auch nur einigermaßen gerecht zu werden.

Die liebe Not seiner Leserschaft, seiner Produktionskraft hinterherzukommen, interessierte ihn wenig. „Schreiben und Leben“, wie er seine Tagebücher übertitelte, gehörten für ihn zusammen. Seine „Zumutungen“ strebten nach Erkenntnis.

Während andere große Schriftsteller im hohen Alter verstummten – wie Wolfgang Hildesheimer oder Philip Roth –, schrieb Walser sich, bis zuletzt extrem produktiv und auf der Höhe der Zeit, in den Olymp der Literaturgeschichte ein. „Fisch und Vogel lassen grüßen. Hiesige Gedichte“, im Frühjahr 2023 erschienen, war zwar sein letztes Buch, aber es ist zu erwarten, dass posthum weitere Titel folgen werden.

Im Literaturarchiv Marbach liegt bereits Walsers Nachlass: 75.000 handschriftliche Seiten, darunter Entwürfe und Manuskripte seiner erzählerischen, dramatischen und essayistischen Werke und Briefwechsel, außerdem 75 Tagebücher sowie die Bibliothek mit knapp 8000 Bänden. Geht mehr?

Schon zu Lebzeiten ein Klassiker

Der „Autor der Intellektuellen“ war ein Publikumsautor im besten Sinne – und schon zu Lebzeiten ein Klassiker. Das ist im Übrigen eine Rubrizierung, die dieser virtuose Epiker des Alltags als unzumutbare „Platzzuweisung“ stets ablehnte. Auch wenn sie noch so freundlich gemeint war. Klassizität zeigt sich ja unter anderem darin, ob und wie oft ein Dichter und Denker zitiert wird. Eine Pointe oder ein Aperçu aus einem Text verewigen.

Aber an Shakespeare oder an Goethe muss nicht denken, wer an Walser denkt. Die Sätze, die er seinen einsilbigen, von Lebenskonflikten durchgerüttelten Antihelden Halm, Horn oder Zürn in seinen Sprachkunstwerken in den Mund legt, haben den Charakter von Sentenzen und die Qualität von Aphorismen – ja von Wahrheiten, die davor gefeit sind, zu schlichten Binsenweisheiten zu werden, weil sie durch eine subjektive Perspektive gefiltert bleiben und in keinen falschen Feierton kippen. Seine Prosa ist frei von jedem Zynismus. Seine Menschen dürfen irren.

Er beherrschte die Sprache wie kein anderer

Und mehr: „Es sind Sätze, die ‚von unten‘ gedacht sind und denen Widerstand innewohnt (…). Kondensate von Erfahrungen, Zuspitzungen von Gedanken- und Bewusstseinsprozessen, denen der Leser meist als Mitwisser beiwohnt.“ Das notierte Hans Christian Kosler im Walser-Brevier „Mit der Schwere spielen“ (1997). Martin Walser beherrschte wie kein Autor seiner Zeit die Sprache und er wusste um ihren Ton.

Sein ironisches Auf-den-Punkt-Bringen verursacht beim Leser „Aha-Detonationen“. Die Satzfolgen seiner Romane und Stücke haben eine ausgeprägte Gestik, die sich mimetisch zu den Stimmungen verhält, in denen sich Walsers Unterlegenheitsspezialisten gerade befinden: ob Chauffeur („Seelenarbeit“, 1979), Makler („Schwanenhaus“, 1980), Lehrer („Ein fliehendes Pferd“, 1978), Vertreter („Jenseits der Liebe“, 1976), Psychiater („Mein Jenseits“, 2010) oder ramponierter Theatermann („Die Inszenierung“, 2013).

Das sind Wellenlängen, denen man sich anschließen kann. Sie haben die Intensität von inneren Monologen, die die Höhen und Tiefen seelischer Vorgänge ausloten.

Martin Walser interessierte nie der Überfluss, nicht die falsche Pracht, sondern vor allem der Mangel, seine Muse, sowie das Versagen. Denn sie erst machen produktiv. Die ureigene Erfahrung des am 23. März 1927 in Wasserburg am Bodensee geborenen Sohnes eines Gastwirtpaars – niedergeschrieben im wunderbaren Kindheitsroman „Ein springender Brunnen“ (1998) – wurde da womöglich über weite Strecken zum Weltmodell und Schreibprogramm.

„Dass nur der etwas zu sagen hat, dem etwas fehlt“, war die einzige Gewissheit, an der Walser nie zweifelte. Der Reichtum seines Werks, das seinen Anfang 1955 mit der Erzählung „Templones Ende“ nahm, die ihm auf Anhieb den Preis der Gruppe 47 einbrachte, ist denn auch erschrieben gegen zahlreiche Niederlagen und Verrisse.

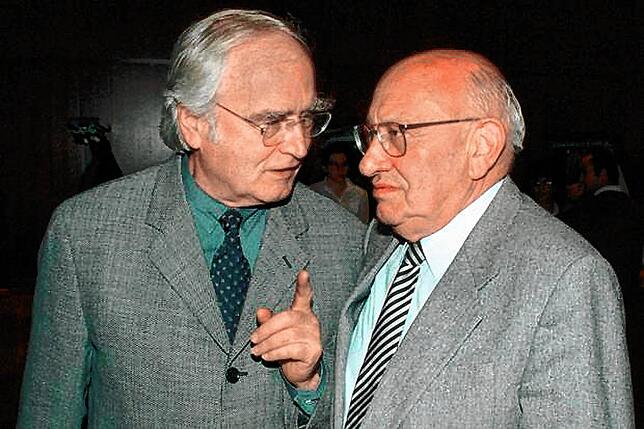

Schon der Literaturkritiker Friedrich Sieburg stöhnte nach der Lektüre von Walsers Roman-Erstling „Ehen in Philippburg“ (1957): „Mein Gott, was habe ich durchgemacht.“ Die Fehden mit Marcel Reich-Ranicki sind legendär, sorgten aber auch für Verwundungen auf beiden Seiten, das ist noch nachzulesen in dem späten poetischen Lebensstenogramm „Spätdienst“ (2018).

Walsers Schlüsselroman „Tod eines Kritikers“ (2002) über Reich-Ranicki, der dem polnischen Judentum entstammte, brachte seinem Autor nicht nur den Bruch mit seinem Verlag Suhrkamp ein, sondern auch den Vorwurf des Antisemitismus. Ein absurder Vorwurf. Er lässt sich mit einem guten Dutzend Essays und Reden Walsers, die 2018 unter dem Titel „Ewig aktuell“ erschienen sind, widerlegen.

Walser sei „so wenig Antisemit, wie Wasserburg eine Metropole“, schreibt dazu Jochen Hieber, ehemaliger Redakteur der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, in seinem Buch „Martin Walser – Der Romantiker vom Bodensee“ (2022).

Was aber die „Ehen in Philippsburg“ angeht – seit dem Debüt hat sich die Ehe als andauernder Ernstfall in seinem Werk etabliert, ebenso wie die Lächerlichkeit, die für seine Männer so oft mit der Liebe verbunden ist. Walser fegte wie ein Wirbelwind in den Muff der Adenauer-Ära. Endlich wagte es einer, unverkrampft über Sexualität und andere Tabuthemen zu schreiben.

„Bis zur Verrücktheit intelligent“

Die Empfindlichkeit dieses Autors und seine Begabung zum Enthusiasmus – Sieburg nannte ihn einen „bis zur Verrücktheit intelligenten Autor“ – waren schon immer gekoppelt. Einen tiefen Eindruck von dieser Zerrissenheit gibt Walser in seinen Tagebüchern (2007-2014), dem altehrwürdigen, aus Selbstzweifel und Selbstvergewisserung bestehenden Genre, vor allem aber mit seiner „Meßmer“-Trilogie (1985-2013), der „4. Stufe der Autobiografie“, wie es im ersten Band heißt.

Das ist Rollenprosa pur, sie kehrt modifiziert, ja ins Extrem getrieben, in seinem Roman „Statt etwas oder Der letzte Rank“ (2017) wieder. Hier geht es in jedem Satz ums Ganze. Wer diese Rollenprosa ausfüllt, ist niemand anderer als der Entblößungs- und Verbergungskünstler Walser selbst. „Ein Buch wie ein Echolot“, urteilte Fritz J. Raddatz, einer seiner Wegbegleiter, über die „Meßmer“-Trilogie.

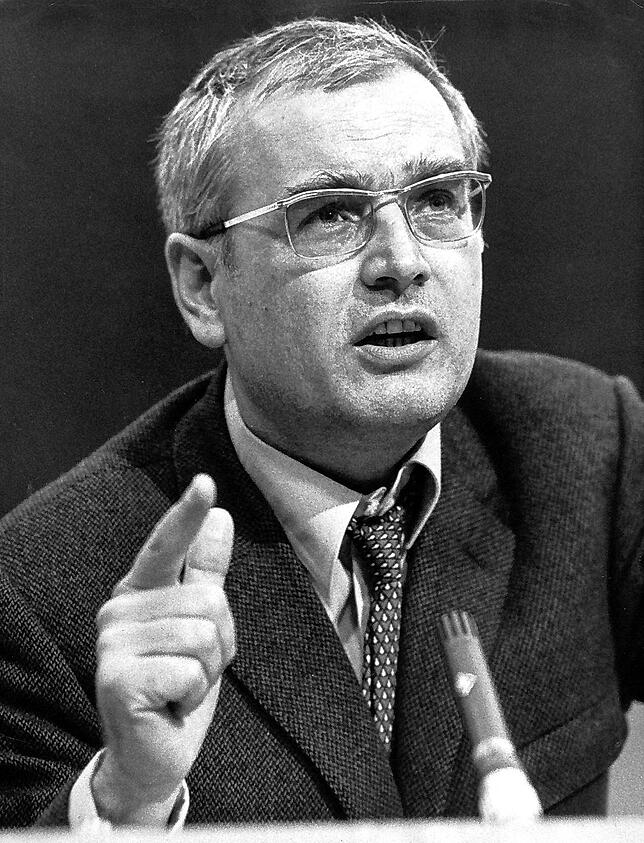

Ein wehrhafter Demokrat

Auch der luzide Essayist und Redner Walser ist von der gleichen, geradezu bestürzenden Üppigkeit wie der Erzähler und Worterfinder. Er galt vielen als Anreger. Oder wie Klaus Siblewski 1981 im Nachwort zur ersten Aufsatzsammlung von Martin Walser schrieb: „Ein Empfindungspragmatiker.“

Wer diese Texte liest, der registriert sofort: Es ging Walser in seinen Essays nicht um Rechthaberei, sondern um Mitbestimmung und den Schutz der öffentlichen Meinung. Er war ein wehrhafter Demokrat. Am Ende eher ein sanfter Staatsbürger, der die Schönheit der Kanzlerin lobte.

Nicht immer brachten ihm seine mutigen Plädoyers, die neu 2018 unter dem Titel „Ewig aktuell“ erschienen sind, auf Anhieb Zustimmung. Weil er gegen den Vietnamkrieg meuterte, war er für den Zeitgeist Kommunist. Weil er sich gegen die deutsche Teilung wandte, war er vielen Linksintellektuellen ein Nationalist. Sein „Geschichtsgefühl“ hat ihm aber, wie wir wissen, Recht gegeben.

Und hier ist festzuhalten, dass diese Position aus dem Empfinden des Mangels heraus entstand, nicht aus nationaler oder nationalistischer Laune, und dass sie nur diejenigen überraschen konnte, die Walsers Reden und Bücher – wie auch die Novelle „Dorle und Wolf“ (1987) – nicht zur Kenntnis genommen hatten. Schon 1978 konnte und wollte er sich nicht damit abfinden, dass das „Katastrophenprodukt Deutschland“ in DDR und BRD auslaufen sollte („Über den Leser“). Seine konsequente Haltung ist aus heutiger Sicht nur zu bewundern.

Von der „Instrumentalisierung der Schande“

Und auch dass Walser 1965 im Essay „Unser Auschwitz“ eine für seine und die nachfolgende Generation bis heute gültige „Entsprechung“ für die Dimension deutscher Verbrechen zu formulieren suchte, wurde von den Kritikern seiner Paulskirchenrede in Frankfurt von 1998 unterschlagen. In der umstrittenen Rede beklagte er die „Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken“.

Einen „Schlussstrich“ unter unsere Geschichte hat Walser, der austeilte und einsteckte – die Rede habe ihn den Literatur-Nobelpreis gekostet, wurde immer wieder spekuliert – nie gezogen: „Mir ist im Laufe der Jahrzehnte vom Auschwitz-Prozess bis heute immer deutlicher geworden, dass wir, die Deutschen, die Schuldner der Juden bleiben. Bedingungslos. Also absolut“, schrieb er 2014 in der Hommage „Shmekendike Blumen“ an den jiddischen Schriftsteller Sholem Yankev Abramovitsh.

Walsers Reden und Auftritte machten ihn zu einem der interessantesten Schriftsteller der Nachkriegszeit. Auch von daher wird er uns fehlen.

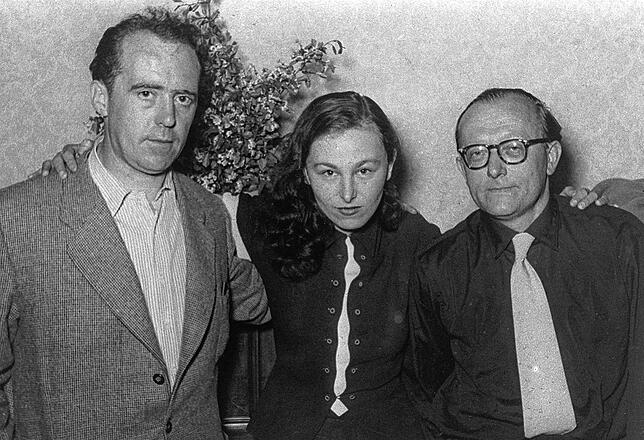

Liebeserklärungen an den Kollegen

Und noch eine weitere Facette Walsers muss erwähnt werden: Es gibt keinen zweiten Schriftsteller unserer Gegenwartsliteratur, der sich, wie er, so entschieden wie leidenschaftlich, so empathisch wie empfindsam um die Autorenkollegen gekümmert hat – um die Dichter und Denker der Vergangenheit wie der Gegenwart, Büchner, Hölderlin, Heine, Kafka, Robert Walser oder Victor Klemperer.

Ihnen allen, aber auch Zeitgenossen wie Arnold Stadler, Thomas Hürlimann oder Hermann Kinder, hat er in Zurufen, Rezensionen, Skizzen und Essays gefasste „Liebeserklärungen“ (1983) gemacht.

Der erwähnte Jochen Hieber sieht in dieser Zuwendung die Folge des „konstitutiven Walserschen Selbstzweifels“, der sich bestätigt finde im Spiegel der fremden Werke, der im Blick auf den anderen Autor zugleich Erweiterung erhoffe und auch ein wenig Selbstheilung.

Ein Haus voller Bücher

Wahr ist allerdings auch, dass Martin Walser ein begeisterter Leser war. Bücher waren ihm „eine Daseinssteigerung“. Wer sein Haus in der Überlinger Gemeinde Nußdorf betrat, das er seit 50 Jahren bewohnte, stolperte schier über Bücher. Und bekam als Gastgeschenk mindestens eines für das eigene Bücherregal mit – selbstverständlich einen Walser.

Umso erstaunter, gleichzeitig aber voller Lob registrierte Feuilleton wie Leserschaft, dass sich Walser mit „Ein liebender Mann“ (2008) dem Dichterfürsten Goethe nicht in einem Essay, sondern in Form eines Romans näherte, ein zweiter Versuch, nach der Theaterarbeit „In Goethes Hand“ (1982).

Nebenbei: Die Gattung Drama spielte wie die Lyrik, die Walser arg liebte, in seinem Werk eher eine Nebenrolle – wobei er in „Spätdienst“, aber auch in dem Bändchen „Sprachlaub“ (2021), zu dem Tochter Alissa Illustrationen lieferte, die Vergänglichkeit in Versen feierte.

Walsers Abschied von der Jetztzeit

Der Goethe-Roman hat seinen Sitz im 19. Jahrhundert, was auch einen Abschied von der Jetztzeit, also von der bundesrepublikanischen Wirklichkeit bedeutete. Aber keinen Abschied vom „Typos“ seiner Protagonisten, denen die Sympathie des Erzählers galt, nämlich den Verlierern, Abhängigen und Scheiternden. In „Ein liebender Mann“ machte Walser Goethes peinlich-groteske letzte Liebesgeschichte und größte Liebes-Niederlage zum Thema.

Und er blieb sich damit irgendwie treu. Ein liebender Goethe, ein alter Werther, ist auch nicht viel anders als ein liebender Traumwandler („Kristlein“-Trilogie, 1966-1972), ein Makler („Die Jagd“, 1988) oder „Nebenherschreiber“ wie Theo Schadt („Ein sterbender Mann“, 2015). Nur, dass er die „Satzhoheit“ besitzt, seine Freude, aber auch sein Leid angemessener in Sprache und Form kleiden kann.

Liebesgeschichten zum Trost

Schreiben kann ja auch im Idealfall Trost bringen. Wie in den früheren Romanen „Der Lebenslauf der Liebe“ (2001), „Der Augenblick der Liebe“ (2004), „Angstblüte (2006) und auch später in „Ein sterbender Mann“, geht es um eine Liebesgeschichte zwischen Menschen mit großem Altersunterschied, um das Leid eines alten Mannes, der eine junge Frau begehrt. Natürlich denkt auch der fiktive Goethe über sein Alter nach. Seine Sehnsuchts- und Trennklage, die Apotheose seines Unglücks hat Walser in voller Gefühlsintensität in seinen Roman integriert.

Nur ein Roman? Das Buch ist ein historisches Meisterwerk des Gegenwartsgestalters Walser, der sich im Alterswerk zunehmend der Gottes- und Glaubensfrage zuwandte („Muttersohn“, 2011; „Das dreizehnte Kapitel“, 2012).

Daraus spricht aber kein Selbstgewisser, kein Selbstgerechter, eher ein Zweifler, auch im Glauben. Und über den Tod, der ihn jetzt ereilt hat, reflektierte Walser schon in „Meßmers Momente“: „Ich sehne mich nach einem Tod bei Lebzeiten“ oder „Hoffentlich sterbe ich weg, bevor ich mir sage, was ich von mir denke“ oder „Ich möchte Ovid heißen und so lange tot sein“.

Er lebte am und mit dem See

Walser lebte schon immer am Bodensee, in dem er so gerne schwamm, unterbrochen durch die Studienzeit, die journalistische Arbeit für den Süddeutschen Rundfunk (SDR) in Stuttgart und gelegentliche Aufenthalte in Amerika. Das (Wort) Wasser steckt schon in seinem Geburtsort Wasserburg.

Unzählige Mal hat er den See gepriesen („Heimatlob“, 1978), in vielen seiner Romane und Novellen ist der Ort der Handlung der See („Ein fliehendes Pferd“, 1978; „Seelenarbeit“, 1979; Das Schwanenhaus“ 1980), sodass schon wieder darüber Bücher geschrieben und sogar literarische Wanderwege ausgewiesen werden („Mit Martin Walser unterwegs am Bodensee“, 2017).

Die Heimat bedeutete ihm viel. In seinem Aufsatz „Hölderlin auf dem Dachboden“ (1960) thematisiert er die nachhaltige Wirkung, die die Lektüre des Hölderlin-Gedichts „Heimkunft“ auf den jungen Martin hatte, ohne das er damals wusste, wer der Verfasser war.

Walser hat den Begriff Heimat mit seiner „Heimatkunde“ (1968) aus dem „braunen“ Sumpf geholt, ihn gereinigt und ihn damit für uns Heutige gerettet. „Alle Menschen sind am 24. März 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren“, beginnt sein Text „Von Wasser Wasserburg an“, der auch auf einer Gedenktafel seines Geburtshauses angebracht wurde. Ein paar Zeilen weiter heißt es: „Fast alle werden, je weiter der 24. März 1927 im Zeitenmoor versinkt, desto eifrigere Historiker. Alle Menschen wollen offenbar zurück.“ Das notierte ähnlich Novalis – „Wohin gehen wir? Immer nach Hause.“

Auch das war Walser: ein Heimatschriftsteller im besten Sinne. Ein Ausbund an Hiesigem, der die Sprache der Menschen am See konnte, wie etwa der Mystiker Heinrich Seuse, den er bewunderte.

Ovid ist nicht mehr unter uns. Wir trauern mit seiner Frau Käthe, den Töchtern Franziska, Johanna, Alissa und Theresia und Sohn Jakob. Ein Trost ist uns sein Erbe: große Literatur.