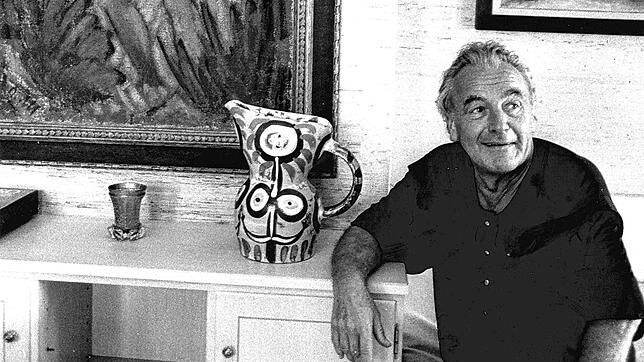

Wie alles anfing? Mit einer koreanischen Weinkanne: Als 16-Jähriger lernte Peter Selinka (1924-2006) in Berlin den Kunsthändler Ernst Fritzsche alias „China Fritzsche“ kennen.

Als er den alten Herrn nach dem Krieg wieder traf – Selinka hatte als Panzergrenadier an der Front gekämpft, war in russische Gefangenschaft geraten, konnte fliehen –, erwarb er von ihm die mit seladongrüner Glasur überzogene Kanne, die auf das Jahr 1920 datiert wird.

In der Folge trug er eine Ostasiatika-Sammlung von etwa 180 Exponaten zusammen, von der er sich in den 2000er-Jahren trennte. Bis auf die Kanne. Sie blieb im Besitz der Familie und ist Teil der Ausstellung „Die Geschichte einer Sammlung – Peter Selinka zum 100. Geburtstag“.

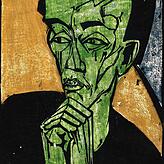

Der Leidenschaft für Kunst begann bei dem in Politz an der Elbe geborenen „100-Jährigen“ mit der Kaltnadelradierung „Liegender Mädchenkopf“ (1917) von Ernst Ludwig Kirchner. Das Blatt, in Ravensburg ausgestellt, erwarb er 1952 in elf Monatsraten zu 20 D-Mark.

Zu dem Zeitpunkt arbeitete Selinka, der aus finanziellen Gründen ein Kunst-Studium nicht antreten konnte, bei einer Firma in Biberach als Werbeassistent. Hier lernte er seine inzwischen 89-jährige Frau Gudrun kennen.

Schnell stieg er zum Werbeleiter auf. Bald wechselte er in gleicher Funktion zum Pharma-Unternehmen Hoffmann-La Roche. 1961 fasste er den Entschluss, sich selbstständig zu machen. Ein Jahr darauf richtete er in Ravensburg sein Büro ein. Es war die erste inhabergeführte Agentur Deutschlands.

Zusammenbruch im Krieg

Doch zurück zur blau gedruckten Radierung. Kirchner, der sich 1917 als Freiwilliger zum Kriegsdienst gemeldet hatte und nach nur wenigen Monaten einen Zusammenbruch erlitt, schuf die Grafik während seines Aufenthaltes im Binswanger-Sanatorium in Kreuzlingen.

Aber nicht dieses Wissen trieb Selinka zum Kauf. Das Motiv erinnerte ihn an seine Mutter, mit der er sich eng verbunden fühlte.

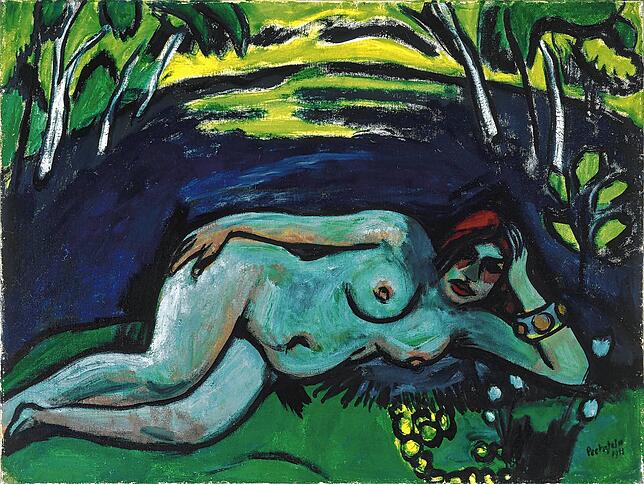

Selinkas Frau Gudrun berichtet, dass die Mutter dem Sohn die „Liebe zum Schönen“ mitgab. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass sein Großvater in Otto Muellers schlesischem Geburtsort Liebau eine Glasfabrik besaß und mit dem Dichter Gerhart Hauptmann, dem Förderer des Malers befreundet war. Die Mutter erzählte von Mueller und seinen Freunden, was das Interesse des Sohns an expressionistischer Kunst weckte.

Das ist das Besondere an diesem Sammler: Er suchte (und fand) immer wieder persönliche Bezüge zu den Bildern, die er erwarb. Bisweilen nahm er Kontakt zu ihnen oder den Nachfahren auf. Briefauszüge in der Ausstellung belegen diesen Weg.

Am Ende seiner Sammlerleidenschaft standen gegen 230 Exponate, überwiegend Bilder, aber auch Skulpturen. Mit zwei Dritteln stellen die Werke des Expressionismus den umfassendsten Sammlungsbestandteil dar. Sie sind im ersten Obergeschoss zu sehen.

Schwerpunkt bilden Arbeiten der Künstlergruppe Brücke (1905-1913). Besonders häufig vertreten sind Kirchner, Mueller, Karl Schmidt-Rottluff, aber auch Erich Heckel, Otto Dix, Gabriele Münter sowie Wassily Kandinsky. Und selbst von einem Vorbild der Expressionisten, Edvard Munch, hat er mit „Madonna“ (1895/1902) ein Frauenbildnis in Besitz genommen, dass eines der bekanntesten Bildmotive zeigt, den Schrei.

Das „Spanische Mädchen“ (1912) von Alexej von Jawlensky, der wie Kandinsky, Münter und Franz Marc der Künstlergemeinschaft Der Blaue Reiter (1911-1914) angehörte, erwarb Selinka in den 1970er-Jahren. Es ist das bekannteste Werk der Sammlung. Einer der Vorbesitzer war der ehemalige US-Vizepräsident Nelson Rockefeller. Und auch zum Sohn Jawlensky pflegte der Sammler einen Schriftaustausch.

Sicher, Selinka hatte eine Spürnase für Kunst, die erheblich an Wert gewann. Aber es ging ihm nicht um diesen Mehrwert oder um die Jagd auf Trophäen, es war immer Liebe im Spiel oder private Erlebnisse. Das macht die Ausstellung deutlich.

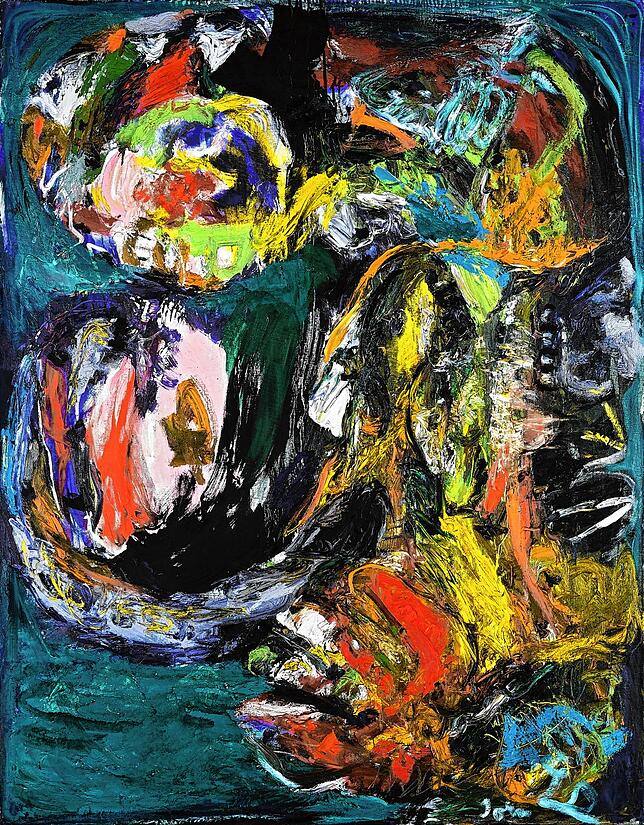

In den 1970er-Jahren erweiterte Selinka sein Sammlungs-Konzept und kaufte sich bei den Cobra-Künstlern (1948-1951) ein, einer internationalen Gruppe. Die Entdeckung der eine vollkommen freie Bildsprache praktizierenden Werke von Pierre Alechinsky war die Initialzündung.

Weitere Künstler der Gruppe, deren Werke im Obergeschoss des Museums ausgestellt werden, sind Karel Appel sowie Asger Jorn, er war die treibende Kraft der Bewegung. Von ihm hat Selinka das Hauptwerk „Appassionata“ (1962) in die Sammlung aufgenommen.

Das ist nicht alles. Über Jorn und einem befreundeten Galeristen lernten Selinka und seine Frau Gudrun, die an seiner Seite zur Sammlerin wurde – Alechinsky widmete ihr 2007 eine Lithografie –, die avantgardistische Gruppe Spur kennen, die sich Ende der 1950er-Jahre in München gefunden hatte.

Spur verglich die damals gängige Weltsprache der Abstraktion selbstbewusst mit einem „hundertfach abgelutschten Kaugummi“, den es mit dem Geist des Lebens aufzuladen galt. Die Gruppe fand zu einer eigenständigen Malerei, in der sich Figuratives symbiotisch mit Abstraktem verband.

Werk erinnert ihn an die Heimat

Erster Ankauf eines Spur-Werkes durch Selinka war das Gemälde „Gestreiftes Dorf“ (1963) von Heimrad Prem. Das in horizontalen Schichten angelegte Gemälde mit seinen eingeritzten Zeichen erinnert an Paul Klees Malerei. Das Prem-Werk weckte bei Selinka Erinnerungen an seine Heimat. „Da gibt es ein Gefühl, es ist wie ein Donnerschlag“, erzählte er einmal. Die Ausstellung im Kunstmuseum Ravensburg, dass seine Sammlung beherbergt, bietet dafür einen wunderbaren Echoraum.

Bis 20. Oktober. Kunsthaus Ravensburg. Di 14 bis 18 Uhr, Mi bis So 11 bis 18 Uhr, Do 11 bis 19 Uhr. Weitere Informationen: www.kunstmuseum-ravensburg.de