Es gibt Tage, die brennen sich ein ins Bewusstsein und sind einem noch Jahre später in Erinnerung. Der 9. November 1989 ist so ein Tag. Sechs Schriftsteller aus Ost und West erzählen wie sie diese geschichtsträchtige Nacht erlebt haben.

- Jan Peter Bremer (geboren 1965 in Westberlin): Den 9. November habe ich in Wien verlebt, weil ich damals eine Freundin in Österreich hatte. Ich habe kurzfristig sogar überlegt, da hinzuziehen, aber dann war die Beziehung auch fast schon wieder vorbei. Am Tag, an dem die Mauer aufging, bin ich zu dieser Freundin hingeeilt und hab gesagt ,Hör mal, hör mal, die Mauer ist auf, die Mauer ist auf!‘ Da hat sie nur gesagt ,Ja mei, Jan, des is scheen.‘ Ich bin sofort in den Zug gestiegen, nach Berlin zurückgefahren und hab die Frau auch nie wiedergesehen.“ Zu Hause angekommen mischte sich Bremer gleich unter die Menschen auf der Straße. „Ich habe auf der Sonnenallee erstaunt die ganzen neuen Bürger angeguckt und bin mit Freunden in den Osten gefahren, um dort zu feiern. Das war ja so eine trunkene Zeit, man war selber damals immer total schnell betrunken. Sobald man irgendwo reinkam, wurde einem ganz viel Bier ausgegeben und dann auch dieser süße Schnaps.

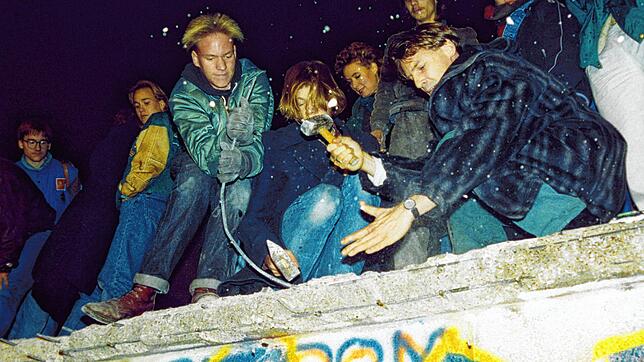

- Durs Grünbein (1962, Dresden) sitzt in seiner Studentenbude im Prenzlauer Berg und hämmert auf seine elektrische Schreibmaschine ein als er wahrnimmt wie sich draußen auf der Straße die Geräuschkulisse merklich verändert. Es hatte etwas von „Volksfest-Stimmung“. Er schaltet den Fernseher ein und kann seinen Augen kaum glauben. Eigentlich hat er vorgehabt „den Abend allein zu verbringen, ungestört schreibend, Wurstbrote kauend, die Beine auf den Tisch gelegt, Flaubert lesend“, schreibt er in seinem Buch „Aus der Traum (Kartei)“. Daraus wird nichts! Er macht sich auf und läuft mit tausend anderen zum Grenzkontrollpunkt Bornholmer Straße. Die Menschen intonieren „Macht auf das Tor!“ und „Lasst uns raus!“. „Man hörte Sektkorken knallen, die einzigen Schüsse, die in dieser Nacht fielen.“ Drüben im Westen sieht Grünbein erstaunt das Schild auf dem „Bornholmer Straße“ steht – genau wie im Osten. Als hätte es den Mauerbau nie gegeben.

- Thomas Rosenlöcher (1947, Dresden). Am 9. November bleiben die Seiten im Tagebuch des Dichters leer. An diesem Abend gibt es wichtigeres zu tun. Gleich am nächsten Morgen aber notiert er, wie in „Die verkauften Pflastersteine“, seinem Wendetagebuch nachzulesen ist: „Die irrsinnige Meldung wieder früh am Morgen, da ich noch mit ohropax-verpaxten Ohren auf meinem Notbett in der Stube liege: die Grenzen sind offen! Liebes Tagebuch, mir fehlen die Worte. Mir fehlen wirklich die Worte. Mit tränennassen Augen in der Küche auf und ab gehen und keine Zwiebel zur Hand haben, auf die der plötzliche Tränenfluss zu schieben wäre.“

- Jenny Erpenbeck (1967, Ostberlin): „Was habe ich denn gemacht in der Nacht, als die Mauer fiel?“, fragt sich die Schriftstellerin in ihrem Buch „Kein Roman“ und beantwortet die Frage gleich selbst. „Ich habe den Abend mit Freundinnen verbracht, nur ein paar Straßenecken vom Weltgeschehen entfernt, und dann: habe ich geschlafen. Ich habe das Weltgeschehen tatsächlich verschlafen, und während ich schlief, war der Topf nicht umgerührt worden, sondern umgestoßen und in Scherben gegangen. Am Morgen erfuhr ich: Man braucht nun gar keine Töpfe mehr.“ Es dauert, bis sie begreift: „Unser Alltag war kein Alltag mehr, sondern ein überstandenes Abenteuer, unsere Sitten plötzlich eine Attraktion. Das Selbstverständliche hörte innerhalb weniger Wochen auf, das Selbstverständliche zu sein. Eine Tür, die sich nur alle hundert Jahre auftut, hatte sich aufgetan, aber nun waren auch die hundert Jahre für immer um. Meine Kindheit gehörte von nun an ins Museum.“

- Wolf Biermann (1936, Hamburg) sitzt zu Hause in Hamburg-Altona und hört seine Frau Pamela die Treppe hoch rufen: „Wolf! … komm schnell, die Mauer!“ Den Fernseher hat sie schon angestellt. „Es brach das Glück über uns Deutsche herein, als wäre es eine glückselige Tollheit des Weltgeistes. Jedes flirrende Bild in der Glotze sah aus wie eine historische Ikone – die Tränen, das Jubelgeschrei der Ost-Berliner im Trabi, die Rotkäppchen-Sektflaschen am Hals der aus der Erziehungsanstalt DDR Entlassenen am Grenzübergang Bornholmer Straße. Ost und West umarmen sich!“ Seine „ureigene Sache“ sei da verhandelt worden, schreibt der Liedermacher in seiner Autobiografie „Warte nicht auf bessre Zeiten!“, und er habe nur „gaffen können an der Glotze“. Heute fragt er sich, warum er nicht alles stehen und liegen ließ, um nach Berlin zu rasen? „Ich war zu stolz, zu bitter, zu müde. Ich wollte nicht wie ein geprügelter Hund in die Küche der Weltgeschichte schleichen und dem Koch ein Ei stehlen. Die Ausbürgerung war keine Privatsache. Auch im Namen aller, die ins Exil gejagt oder eingesperrt worden waren, erwartete ich ein offizielles Wort der DDR-Führung, eine Rehabilitation.“

- André Kubiczek (1969, Potsdam) hatte sich für drei Jahre Armee verpflichtet, um Germanistik studieren zu dürfen. In Meiningen, wo er stationiert war, trat nach den Ereignissen im Herbst Anfang November eine gelockerte Innendienstvorschrift in Kraft, die das Tragen eines Bartes erlaubte. In seiner Erzählung „Mein Leben als Wüstenfuchs“ blickt Kubiczek zurück: „Ich kann mich heute nicht mehr erinnern, ob ich Günter Schabowskis Pressekonferenz im Fernsehen verfolgt oder im Radio gehört habe. Ob das am 9. November passierte, oder in einer Wiederholung am 10. Nur eines weiß ich genau: Fast jeder auf dem Flugplatz trug am Tag, an dem die Öffnung der Mauer verkündet wurde, einen Bart: die Piloten, die Offiziere, die Soldaten. Ich stellte einen Antrag auf sofortige Entlassung. Man sagte, ich käme im Februar frei, acht Monate früher als geplant. Der Stabsfeldwebel schickte mich in einen Kurzurlaub, damit ich mir das Begrüßungsgeld abholen könne. Ich verzichtete, nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil ich keine Lust hatte, mich anzustellen. Als meine Oma davon Wind bekam, steckte sie mir hundert D-Mark aus ihrer Intershop-Börse zu. Von diesem Geld kaufte ich mir im Frühjahr, nach der Entlassung, ein Ticket für The Fall, die im Westberliner Metropol spielten, und nach dem Konzert einen Döner Kebab und eine Büchse Schultheiss.“