Sie können einem leid tun, die Menschen um die siebzig oder achtzig. Wenn sie derzeit Beachtung finden, dann als Risikogruppe. Das Coronavirus kann vor allem ihnen gefährlich werden. Deswegen müssen wir sie schützen, müssen Besuche und Kontakte meiden und ihnen beim Einkauf helfen.

So richtig das alles ist, es hat auch seine Kehrseiten. Menschen, denen im gesellschaftlichen Leben ohnehin nur noch eine untergeordnete Bedeutung zugedacht wird, werden vollends in die Isolation gerückt. Sie werden zu einem abstrakten Risiko für unser Gesundheitssystem minimiert, gehen schlimmstenfalls in der Zahl der schwer Erkrankten und der Toten auf. Ein Gesicht haben sie nicht.

Neuerfindung nach der Rente

Daher ist es Zeit, in „den Alten“ nicht bloß eine Risikogruppe zu sehen, sondern ihnen eine Vorbildfunktion zuzugestehen. Denn häufig genug sind die Über-Siebzigjährigen noch gesund und tatkräftig, ja, erfinden sich nach der Rente sogar noch einmal neu.

Noch bevor das Virus unseren Blick auf das Alter weiter verengt hat, hat die Autorin Nicole Andries zusammen mit dem aus Konstanz stammenden Fotografen Felix Broede in dem Band „Wir wollen es noch einmal wissen!“ Menschen porträtiert, von denen die meisten in den Vierzigerjahren geboren und bis heute beruflich aktiv sind und sich im Alter teilweise sogar ein ganz neues Arbeitsfeld aufgebaut haben.

Dass es dabei ausschließlich um Frauen geht (Untertitel des Buches: „Frauen, die kein Alter kennen“) ist natürlich Programm. Andries setzt den alten weißen Männern die alten weisen Frauen entgegen. Und das mit gutem Grund.

Alterslob und Altersspott

Über die Jahrhunderte hinweg, erklärt die Literaturwissenschaftlerin, haben sich vier verschiedene Diskursstrategien über das Alter herausgebildet. Man kann sie mit den Begriffen Alterslob, Altersspott, Altersklage und Alterstrost umschreiben: „Von der Verklärung des Alters als einer Zeit der Reife und Weisheit im Alterslob zur Klage über den körperlichen und geistigen Verfall bis hin zum Altersspott, der das Alter als Rückfall ins Kindische aufs Korn nimmt – die Rede und Darstellung des Alters verläuft innerhalb dieser Interpretationsmuster.“

Mit anderen Worten: Die Rollen, die wir älteren Menschen zuschreiben, sind einigermaßen begrenzt. Und das gilt in besonders ausgeprägtem Maße für Frauen. Denn das Alterslob genießen in erster Linie die Männer – wie

etwa Robert de Niro, der in dem Film „Man lernt nie aus“ als Senior-Praktikant ein Start-Up-Unternehmen aufmischt. Anders ist es bei den Frauen: „Wenn es ältere Frauen als Protagonistinnen auf die Leinwand oder Mattscheibe schaffen“, hat Andries beobachtet, „dann im besten Fall als Großmutter oder als komische und rebellische Alte, die über die Stränge schlägt und die man immer wieder mal anhalten muss, sich altersgemäß zu verhalten.“

Vorausgesetzt, die Filme spiegeln auch das gesellschaftliche Bewusstsein wieder, muss man daraus wohl schließen, dass „anders als Männer offensichtlich besonders Frauen ab 60 unsichtbar zu werden scheinen, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in Arbeitsprozessen.“

Dagegen geht das Buch mit den gleichermaßen in Wort und Bild porträtierten Frauen an. Deren Biografien verlaufen sehr unterschiedlich, mal mehr, mal weniger gradlinig. Auch Prominente sind darunter wie die ehemalige Bundesfamilienministerin Renate Schmidt, für die sich im Alter die Türen für eine neue Tätigkeit gewiss leichter geöffnet haben als es für eine Grundschullehrerin wie Christine Telger oder eine Krankenschwester wie Annette Sawatzki der Fall gewesen sein dürfte. Alle Frauen aber verbindet, dass sie sich im Alter nicht zurückziehen, nicht unsichtbar werden, sondern neue weibliche Rollenbilder erproben und vorleben.

Dabei geht es keineswegs darum, sich und der Welt ewige Jugend vorzugaukeln und die Schattenseiten des Alterns auszublenden. Auch nicht bei Christine Telger, die als Senior Model in der Werbung und auf dem Laufsteg arbeitet. „Wir möchten nicht mehr eine Creme an einer 20-Jährigen mit glatter Haut sehen, die wir mit 60 plus kaufen sollen. Das ist nicht glaubwürdig.“ Glaubwürdigkeit, darum geht es, nicht um Beschönigung.

Geschäftsidee bei der Pflege des Mannes

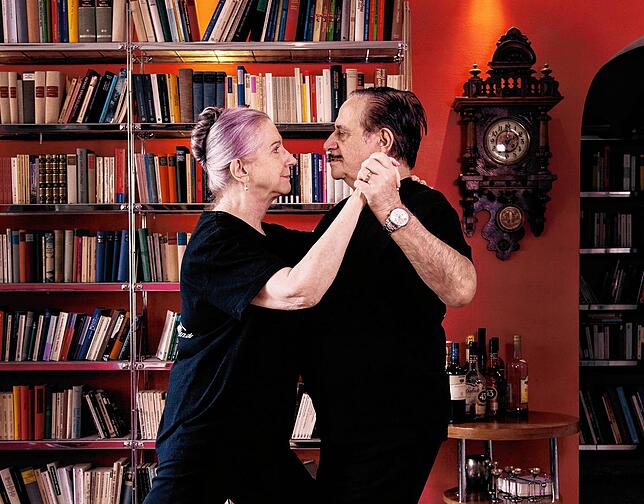

Die Impulse der Frauen, auch noch im Rentenalter beruflich aktiv zu bleiben sind sehr unterschiedlich. Da ist die aus Backnang stammende Bildhauerin Ursula Sax, die sich schon ihr ganzes Leben lang in einem männlich dominierten Kunstgenre behauptet hat. Da ist die ehemalige Fernsehjournalistin und Pressesprecherin Heidi Schumacher, die ihr mit 44 Jahren entdecktes Hobby, das Tangotanzen, endlich zum Beruf macht.

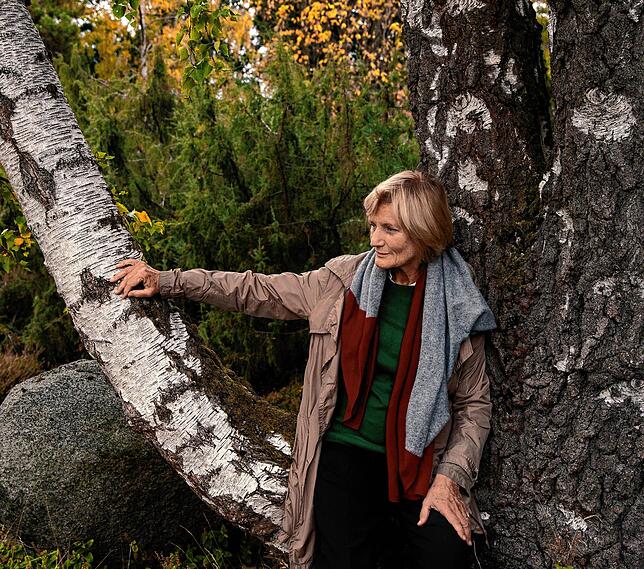

Und da ist die Autorin Donata Elschenbroich, die zwei Mal im Jahr für jeweils sechs Wochen in einem landwirtschaftlichen Projekt in Japan arbeitet. „In Japan bedeutet Altern immer auch Entwicklung“, erzählt sie. Und dass das Altersbild dort positiver sei als in unserer Kultur. Und wenn sie dann sagt: „Zurücktreten, das muss man im Alter lernen. Lernen, dass man bald fortgeht – und dass es nach dem eigenen Leben einen Fortgang geben wird“, dann klingt das plötzlich gar nicht mehr nach Altersklage, sondern nach Weisheit und Akzeptanz.

Schließlich ist da noch Gisela-Elisabeth Winkler, die ehemalige Redakteurin eines Mathematik-Journals, die ausgerechnet aus der Konfrontation mit Krankheit im Alter, nämlich über die Pflege ihres demenzkranken Mannes, eine Unternehmensidee entwickelt: „Eines Tages stand ich an seinem Pflegebett und mühte mich, ihm das Unterhemd anzuziehen. Und plötzlich wusste ich, was wir beide brauchten: Unterwäsche, die einfach anzuziehen ist, sogar für spastisch gelähmte Personen.“ Zusammen mit ihrer Schwester, einer Schneidermeisterin, entwirft sie die Unterwäsche, die sie selbst in Sanitätshäusern nicht bekommen hat, und schließt damit eine Marktlücke.

Risikogruppe? Es ist diese Tatkraft im Alter, die uns die Generation der über 70-Jährigen in einem anderen Licht erscheinen lässt.

Nicole Andries und Felix Broede (Fotografie): Wir wollen es noch mal wissen! Frauen, die kein Alter kennen, 144 Seiten, Elisabeth Sandmann Verlag, 29,95 Euro.