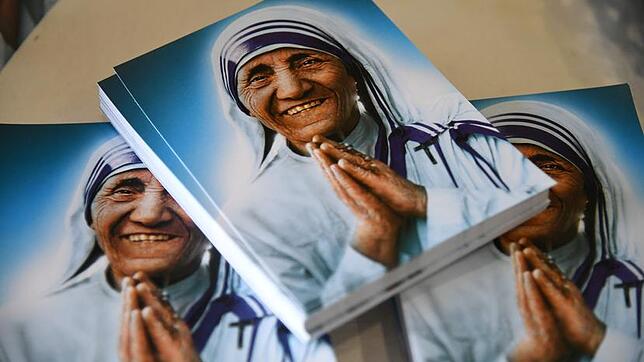

Die Souvenirhändler in der Nähe des Petersplatzes haben sich längst vorbereitet. Mutter Teresa gibt es bei ihnen schon Tage vor dem Großereignis in allen Varianten. Rosenkränze mit Mutter-Teresa-Konterfeis, gerahmte Mutter-Teresa-Fotos oder entsprechende Kaffeetassen. Am morgigen Sonntag wird Papst Franziskus die 1997 verstorbene Ordensschwester auf dem Petersplatz in Rom heiligsprechen. Zehntausende Pilger und Neugierige werden zu der Zeremonie erwartet.

Manche hielten Mutter Teresa bereits zu Lebzeiten für eine Heilige. Andere wiederum erkennen in ihr vielmehr eine „Medienheilige“ und halten die Kanonisierung für katholische Propaganda. Zweifellos ist Mutter Teresa, die 1910 als Anjezë Bojaxhiu im heutigen Mazedonien geboren wurde, eine der bekanntesten Katholikinnen und zudem ein Symbol. Weit über die katholische Kirche hinaus wird sie als Inbegriff der Barmherzigkeit wahrgenommen.

Kein Wunder also, dass Papst Franziskus bei Mutter Teresa ein ähnliches Tempo einschlug wie Johannes Paul II. Dieser sprach Bojaxhiu bereits 2003, nur sechs Jahre nach ihrem Tod, selig, es war die schnellste Seligsprechung der Neuzeit. Drei Jahre nach seinem Amtsantritt hielt auch Franziskus den Moment für gekommen, diese Frau zur Ehre der Altäre zu erheben, wie es in der kirchlichen Sprache heißt. Das dafür notwendige und von der künftigen Heiligen bewirkte Wunder – die Heilung eines an mehreren Hirntumoren erkrankten Brasilianers – ist amtskirchlich längst anerkannt.

Auch Benedikt XVI. verehrte die kleinwüchsige Nonne im weiß-blauen Sari. Gründe, das Heiligsprechungsverfahren besonders zu beschleunigen, sah der rationale Deutsche aber nicht. Er ließ dem Verfahren Zeit. Franziskus hingegen passt Mutter Teresa bestens ins Programm, die Heiligsprechung gilt als Höhepunkt des noch bis zum 20. November laufenden und von Franziskus ausgerufenen Heiligen Jahres der Barmherzigkeit.

Franziskus hat sein Pontifikat unter dieses Schlagwort gestellt. Die Kirche soll sich nicht mehr als mahnende moralische Instanz über die Menschen erheben, sondern sich ihrer mütterlich annehmen, lautet das Credo des Papstes. So, wie Mutter Teresa es einst mit den Armen im indischen Kalkutta tat. Die Arbeit an der Peripherie ist zentral im Wirken von Mutter Teresa, so wie er auch zentral für das Pontifikat Jorge Bergoglios ist. Die Kirche müsse aus sich heraus, an die geografischen und existenziellen Ränder gehen, fordert Franziskus. Aus Sicht des Papstes hat Mutter Teresa diese Mission in ihrer Sorge um Arme und Kranke bereits zu Lebzeiten vorbildlich verwirklicht.

Andere hingegen haben auch eine „dunkle Seite der Mutter Teresa“ ausgemacht wie etwa die kanadischen Wissenschaftler Serge Larivée und Geneviève Chénard in einer gleichnamigen Studie aus dem Jahr 2013. „Unsere Analyse der Fakten deckt sich nicht mit dem Heiligenbild, das die Welt von Mutter Teresa hat“, heißt es in der Arbeit. Kritik verursachte unter anderem, dass Mutter Teresa mit aller Härte gegen Abtreibung und Verhütung anging. Bei ihrer Osloer Rede anlässlich der Verleihung des Nobelpreises an sie im Jahr 1979 bezeichnete sie Abtreibung als die „größte Bedrohung des Friedens“.

Kritisiert wurden immer wieder auch die hygienischen Verhältnisse in den von ihr gegründeten Sterbehäusern sowie die mangelnde Verabreichung schmerzstillender Medikamente. Was in diesen sehr akademischen Studien freilich völlig unter den Tisch fällt: Teresas Orden zählt zu den wenigen, die sich überhaupt nach Kalkutta wagen und dort halten. Und sie behandelt selbstverständlich Menschen aller Kulturen. Das ist im religiös aufgeladenen Indien keine Selbstverständlichkeit.

Um diese Frau zu verstehen, ist ein Blick in ihre Herkunft nützlich. Mutter Teresa wurde am 26. August 1910 als Agnes Gonxha Bojaxhiu in Skopje geboren, heute Hauptstadt von Mazedonien, damals osmanisches Reich. Ihr Vater starb, als sie acht Jahre alt war. Mit 18 verließ sie ihre Familie, um sich den Schwestern von Loreto im Kloster Rathfarmhan in Irland anzuschließen. Schon als junges Mädchen wollte sie im südasiatischen Bengalen, damals Teil des britischen Kolonialreichs, arbeiten. Bereits ab 1929 arbeitete die Ordensschwester 17 Jahre in einer christlichen Schule in Kalkutta. Nichts deutete auf ihren späteren Werdegang hin.

Doch mit 38 Jahren vollzog Mutter Teresa einen drastischen Schnitt, ließ sich aus der strengen Ordensklausur entlassen, um allein auf sich gestellt den Armen und Obdachlosen Kalkuttas zu helfen. Wenig später, 1950, gründete sie die Gemeinschaft der „Missionarinnen der Nächstenliebe“.

Ansteckende Krankheiten wie Lepra oder Polio waren epidemisch. Als sich ein staatliches Krankenhaus weigerte, einen sterbenden Mann aufzunehmen, kampierte Mutter Teresa aus Protest davor. Wenig später erbettelte sie von der Stadtverwaltung eine Pilgerunterkunft am Kali-Tempel, die sie in ein Hospiz für Sterbende umwandelte. Kritik entzündete sich an der schlichten Einrichtung ihrer Hospize und Krankenstationen und der minimalen medizinischen Versorgung. Auch rissen Gerüchte nicht ab, die Ordensschwestern würden Kranke auf dem Sterbebett bekehren, was Mutter Teresa heftig dementierte. Es gab zudem wenig Transparenz, wie der Orden die Millionen von Spendengeldern verwendete. Mutter Teresa ordnete die Geschäfte in eigener Regie.

Schon gewusst?

Als junge Schwester wählte sie den Namen der Therèse von Lisieux. Dennoch schrieb sich Mutter Teresa stets ohne „h“. Der Grund: Da sie ihr Leben in Indien verbrachte, wählte sie die englische Schreibweise, die auf das „h“ verzichtet. Auch im Spanischen wird der Name als Teresa und ohne „h“ geschrieben. Eine der bekanntesten Heiligen schreibt sich ebenfalls so: Teresa von Avila, die in vielem als Vorbild von Mutter Teresa gilt. Der Unterschied: Die spanische Teresa lebte in Klausur – ihre Namenscousine in Indien lebte auf der Straße und im Spital, eine christliche Sozialarbeiterin. (uli)