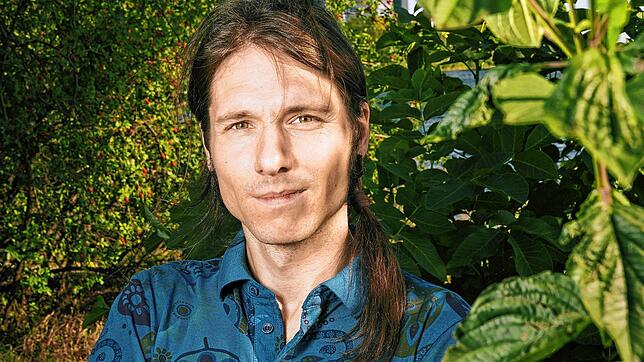

Der Mann, der da im Wald steht, hält eine riesige Spritze in der Hand, gefüllt mit einer Flüssigkeit. Clemens Arvay hat allein mit diesem Video mehr als eine Million Aufrufe auf YouTube erreicht – und damit viele Menschen, die sich mit den Gefahren von Impfstoffen auseinandersetzen. „Ich bin kein Impfgegner und kein Verschwörungstheoretiker“, sagt er in dem Video. Trotzdem übt der Biologe grundsätzliche Kritik an den Impfstudien.

Doch auch, wenn sich Arvay nicht als Impfgegner verstanden sehen will, fühlen sich Impfskeptiker auf YouTube durch seine Darstellung bestätigt. Jeder zehnte Deutschen glaubt laut einer Erhebung der Europäischen Kommission, dass Impfstoffe nicht sicher sind. Aber kann ein Biologe, der Landschaftsökologie und angewandte Pflanzenwissenschaften studierte, die Gefahr von Impfstoffen fundiert bewerten?

Wolfgang Nellen, Professor für Genetik an der Universität Kassel, hält Arvay eher für einen „gut belesenen Laien“, aber keinen Experten, der die Risiken von Impfstudien bewerten sollte. Dennoch vertrauen viele Menschen Arvay – was sagt er selbst dazu? Wir haben mit ihm gesprochen.

Herr Arvay, warum sehen Sie die Impfstudien, die derzeit zu Covid-19 laufen, so kritisch?

Ich kritisiere, dass Impfstoffe gegen ein Virus, dessen Genom erst im Januar entschlüsselt wurde, unter verkürzten zeitlichen Abläufen auf den Markt kommen sollen.

Was meinen Sie mit verkürzt?

Es wird jetzt schon davon gesprochen, dass die ersten Impfstoffe im Frühjahr 2021 zugelassen und angewendet werden sollen – also innerhalb eines Jahres nach der Entschlüsselung des Virus. Das geht nur, indem Aufgaben, die aufeinander folgen sollten, parallel ablaufen und übliche Langzeitbeobachtungen nicht stattfinden. Das Verfahren wird zusammengeschoben wie ein Teleskop.

Sie sprechen in einem ihrer Videos von „erheblichen Verkürzungen“ bei Impfstudien und dass diese „uns alle einer Gefahr“ aussetzen würden. Ist das nicht sehr verallgemeinernd?

Es ist wissenschaftlich unbestritten, dass verkürzte und ineinander verschobene Zulassungsverfahren wegen des Wegfalls von Wartezeiten und Langzeitbeobachtungen das Risiko erhöhen, dass eine seltene oder zeitverzögerte Nebenwirkung übersehen wird. Selbst seltene Nebenwirkungen würden sich multiplizieren, wenn ein nicht ausreichend lange getesteter Impfstoff an die Bevölkerung verabreicht wird.

Ist das bei allen Impfstoffen, die sich derzeit in den klinischen Testphasen beginnen, so?

Bei den 30 Impfstoffen, die sich derzeit in der klinischen Testung befinden, finden einzelne Testphasen häufig schon statt, bevor die Auswertung der jeweils vorangegangenen abgeschlossen wurde. Anders wäre es ja auch unmöglich, innerhalb von Monaten aus der vorklinischen Phase in die klinischen Phasen II oder III vorzudringen.

Aber die Regierungen sind sich einig, dass es schnell einen Impfstoff braucht – einen zweiten Lockdown kann sich niemand leisten. Ist es da nicht gerechtfertigt, das Verfahren zu beschleunigen, so lange alle Sicherheitsstandards eingehalten werden?

Der bisherige Weltrekord zur Entwicklung eines Impfstoffs liegt bei fünf Jahren. Der Durchschnitt braucht acht bis zwölf Jahre. Ein Impfstoff, der innerhalb eines Jahres schon verabreicht werden soll, ist eine dramatische Verkürzung. Manche Langzeitauswirkungen kann man erst nach Jahren feststellen. Selbst die pharmazeutische Industrie weiß, dass damit erhöhte Risiken verbunden sind, weil die Beobachtungszeiträume stark verkürzt werden. Der Lobbyverband Vaccines Europe hat in einem Positionspapier wegen des höheren Risikos eine Haftungsübernahme durch die öffentliche Hand erbeten.

Glauben Sie, auch Deutschland hat mit der Vorbestellung des Impfstoffs aus Oxford, dessen klinische Studie derzeit ins Stocken gerät, voreilig gehandelt?

Der große Favorit aus Oxford wird für Frühjahr 2021 in Aussicht gestellt. Deutschland hat 80 Millionen Dosen des Impfstoffs vertraglich vorbestellt. Es ist der einzige Impfstoff, der bislang von Deutschland verbindlich eingekauft wurde. Weltweit sind es zwei Milliarden. 140 Wissenschaftsakademien haben diesen „Impfstoffnationalismus“, also die nationalen Vorbestellungen, kritisiert. Ich schließe mich man.

Deutschland investiert ja aber auch in die deutschen Impfstoffe und die Forschung dazu, Biontech und Curevac aus Tübingen etwa. Zu letzterem liegen noch keine Zwischenergebnisse vor. Ist Ihre Kritik da nicht etwas verfrüht?

Es ist grundsätzlich problematisch, diese Art von Impfstoffen, die mit Teilen der Erbinformation des Virus arbeiten, unter verkürzten Testphasen zulassen zu wollen. Es gab noch keinen zugelassenen RNA-Impfstoff gegen Infektionskrankheiten bei Menschen. Es sollte genau auf Autoimmunreaktionen und Spätfolgen geachtet werden. Das braucht mehr Zeit.

Von was für Autoimmunreaktionen sprechen Sie bei RNA-Impfstoffen?

Mehr als die Hälfte der Probanden des US-Unternehmens Moderna zeigten Grippesymptome mit Fieber bis zu 39,6 Grad. Das sind signifikant mehr als bei allen zugelassenen Impfstoffen. Beim Impfstoff von Biontech entwickelten sogar 75 Prozent der Probanden aus der Gruppe mit der mittleren Dosis Fieber über 38 Grad. Die Immunreaktionen auf RNA-Impfungen fallen ja bekanntermaßen extrem stark aus. Bei einem Teil der Probanden könnte es dazu kommen, dass sich diese Reaktionen gegen den eigenen Körper richten, und es ist möglich, dass das erst nach einiger Zeit klinisch sichtbar wird. Diese Impfstoffe sind einfach zu unerprobt für Verkürzungen.

Was hat es mit dem Abfall der weißen Blutkörperchen auf sich?

Bestimmte weiße Blutkörperchen, die Neutrophilen, können nach der Impfung abfallen. Sie wandern ins Gewebe ein und können dort eine Autoimmunreaktion auslösen. Unklar ist, ob dieser Abfall der weißen Blutkörperchen womöglich der Beginn einer zeitverzögerten Autoimmunreaktion ist, die größere Schäden im Körper anrichten könnte. Genau das müsste eben in Langzeitstudien untersucht werden. Der virale Vektorimpfstoff aus Oxford hat bei 46 Prozent der Teilnehmer diesen Abfall der Neutrophilen verursacht. Man nennt das Neutropenie. Dadurch wird auch ein Zeitfenster mit verminderter Immunabwehr geöffnet.

In der Oxford-Studie ist es ja zu einem Zwischenfall gekommen, eine Patientin erkrankte, der Vorfall soll aber nicht mit dem Impfstoff in Verbindung stehen soll. Sie halten das nicht für glaubwürdig. Warum?

Solche Autoimmunreaktionen sind typische Nebenwirkungen aller genetischen Impfstoffe. Das hat bislang schon nach Tierversuchen dazu geführt, dass solche Impfstoffe nicht für klinische Studien am Menschen zugelassen wurden. Deshalb halte ich es für möglich, dass im Fall der betroffenen Probandin ein Zusammenhang mit dem Impfstoff besteht, auch wenn das Unternehmen das verneint. Es gab in der Phase I-II schon einen ähnlichen Vorfall.

Sie sind generell sehr kritisch zur Oxford-Studie. Warum?

Beim Oxford-Impfstoff geht es um die ungewöhnliche Häufung der Nebenwirkungen. 75 Prozent entwickelten Krankheitssymptome, 46 Prozent die Neutropenie. Das ist bei keinem zugelassenen Vakzin so. Da müssen die Alarmglocken läuten. Dieser Impfstoff hätte nach meinem Dafürhalten nicht in die dritte klinische Phase geschickt werden dürfen. Wenn man trotzdem weitermachen will, dann nur unter Einhaltung der üblichen Wartezeiten und Langzeitbeobachtungen. Alles andere ist verantwortungslos, dabei bleibe ich.

Aber bislang hat es beispielsweise bei der Tübinger Impfstudie keine größeren Nebenwirkungen gegeben, soweit bekannt...

Das ist der Impfstoff von Curevac. Da liegt ja noch gar keine Auswertung vor. Nur weil es bisher keine gravierenden Gesundheitsschäden gegeben hat, ist das kein Grund für ein Eilverfahren. Es besteht eine Sorgfaltspflicht. Es sind keine Medikamente gegen Krankheiten, sondern Arzneimittel, die Gesunden verabreicht werden. Der Anspruch der Impfstoffforschung ist es, den Beweis zu erbringen, dass der Nutzen der Impfung das Risiko deutlich übersteigt. Dieser Beweis kann nur durch sorgfältige Beobachtung erfolgen und nicht in den zusammengeschobenen Verfahren.

Gibt es Beispiele für Impfungen, die fehlgeschlagen sind?

Bei der Schweinegrippe ist der Impfstoff auch schnell gemacht worden. Er musste vom Markt genommen worden, weil er Narkolepsie – eine Autoimmunreaktion im Gehirn, die bei den Betroffenen das Schlaf-Wach-Zentrum angegriffen hat – auslöste. Beim ersten Sars-Coronavirus kam es gar nicht zur Zulassung, weil der Impfstoff schon bei den Affen Autoimmunreaktionen in der Lunge auslöste. Die Forschung zu Sars-Impfstoffen wurde meines Wissens eingestellt.

Der Lobbyverband Vaccines Europe hat eine Erklärung abgegeben, in dem die Sicherheit der Impfstoffe an oberster Stelle stehen soll. Und was hätte ein Pharmaunternehmen von einem Impfstoff, der später wegen starker Nebenwirkungen vom Markt genommen wird?

Es geht hier bestimmt nicht nur um das schnelle Geschäft mit den Milliarden Impfdosen. Es geht darum, lukrative Patente voranzubringen, die bisher wegen Sicherheitsbedenken nicht in der Zulassung waren. Lobbyisten versuchen schon lange, die genetischen Impfstoffe zu pushen, weil sich damit in Zukunft viel Geld verdienen lässt. Jetzt sehen sie eine Chance.

Halten Sie eine Impfung gegen Covid-19 grundsätzlich für sinnvoll?

Ich halte Impfungen grundsätzlich für sinnvoll. Sie sind wichtige und bedeutsame Arzneimittel, wenn sie sicher sind. Ich habe auch kein Problem mit einem Impfstoff gegen Covid-19, wenn er sicher ist. Aber das Überlappen der einzelnen Phasen der klinischen Studie führt nicht zu sicheren Impfstoffen. Zudem gibt es berechtigte Zweifel, dass ein wirksamer Impfstoff gegen Covid-19 überhaupt entwickelt werden kann. Denn es ist noch nie gelungen, einen erfolgreichen Impfstoff gegen Coronaviren zu entwickeln.

Was für Zweifel meinen Sie?

Zum Beispiel beim Oxford-Impfstoff zeigte der Primatenversuch, dass die geimpften Affen nicht ausreichend vor der Infektion geschützt und über das Nasensekret ansteckend waren. Die Wirkung der Antikörper ist also offensichtlich nicht ausreichend. Eine Impfung muss aber verhindern, dass eine Infektion überhaupt noch möglich ist. Nur so kann die sogenannte Herdenimmunität erreicht werden. Der bekannte Genetiker William Haseltine warnt, so wie ich, vor den Risiken der teleskopierten Zulassungsverfahren und betont auch, dass die Immunisierung beim Oxford-Impfstoff nicht funktioniert hat.

Warum ist es so schwierig, einen Impfstoff gegen Corona-Viren zu entwickeln?

Zum Beispiel sind Coronaviren in der Lage, Zuckermoleküle an ihrer Hülle einzulagern. Damit machen sie sich für den Körper unkenntlich, weil sie ihre Oberfläche verändern. Das Virus kann sich gut verstecken und es ist nicht klar, inwieweit es mutieren kann oder schon mutiert ist. Außerdem gab es in früheren Impfstoffstudien immer wieder Probleme mit den Antikörpern gegen Coronaviren, die manchmal die Infektion sogar verstärkt haben.

Halten Sie die neue Impfmethode mit der Erbinformation des Virus für generell gefährlich?

Wie jede neue Methode muss sie ausführlich getestet werden und braucht Langzeitstudien. Es geht immer um mögliche seltene Nebenwirkungen, die man übersehen könnte. Auch seltene Nebenwirkungen würden sich in der Anwendung an Millionen und Milliarden multiplizieren und unzählige Geschädigte verursachen. Wenn bestimmte Vorerkrankungen vorliegen oder wenn es zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder Impfungen kommt beispielsweise.

In Österreich wird im Gegensatz zu Deutschland eine Impfpflicht diskutiert. Wie stehen Sie zu dieser Debatte?

Die Ethikkommission des Bundeskanzleramts erwägt, als Ultima Ratio eine Impfpflicht einzuführen, wenn sich nicht genug Menschen freiwillig impfen lassen. Das halte ich gerade bei diesem Impfstoff für absolut fahrlässig. Die Menschen müssen sich entscheiden dürfen und sollten erfahren, welche Nebenwirkungen auf sie zukommen. Ich habe Zweifel, dass viele Deutsche unbedingt einen Impfstoff wollen, der bei über der Hälfte Grippesymptome erzeugt.