Als am Montag die großen deutschen Automobilzulieferer auf der Münchner IAA ihr Programm für die kommenden Monate vorstellten, saß eine immer in der ersten Reihe: Hildegard Müller, Chefin des einflussreichen Automobilverbands VDA und als ehemalige Staatsministerin im Kanzleramt unter Angela Merkel (CDU) bis heute in der Politik gut vernetzt. Mal nachdenklich, mal lächelnd verfolgte sie die Präsentationen von ZFs Vorstandsvorsitzendem Wolf-Henning Scheider oder von Bosch-Chef Volkmar Denner.

Dass Müller diesmal nicht nur den großen Automobilkonzernen ihre Aufwartung machte, sondern auch ihren Zulieferern, ist nicht nur ein dem Protokoll geschuldetes Detail. Denn immer mehr rücken die Unternehmen in der zweiten Reihe der Automobilindustrie – die Zulieferbetriebe – ins Zentrum des „Sturm der Mobilitätswende“. Experten bezeichnen damit den Umstieg vom Verbrennungsmotor aufs E-Auto und die Digitalisierung der Fahrzeuge.

Über ein Jahrzehnt nachdem die Bundesregierung mit der Schaffung einer Nationalen Plattform Elektromobilität die Transformation der Automobilwirtschaft hin zu neuen Antrieben ausgerufen hat, hängt das Geschäft der Zulieferindustrie immer noch zu durchschnittlich 85 Prozent am Verbrennungsmotor. Einer Technologie, der nach Willen der Europäischen Kommission spätestens 2035 das Aus droht. Dann soll der Individualverkehr auf dem Kontinent zusehends klimaneutral organisiert werden. Autos mit Verbrennungsmotor sollen dann nicht mehr neu zugelassen werden können.

Aufträge für Motoren bald weg

Das Manöver kommt einer 180-Grad-Wendung gleich. Zumindest sind 15 Jahre weniger Zeit als es scheint, gilt es doch eine Branche mit mehr als 300.000 direkt Beschäftigten und Hunderten Klein- und Mittelständlern komplett umzuorganisieren. Außerdem werden schon in den nächsten drei bis fünf Jahren die letzten rein auf dem Verbrennungsmotor fußenden Entwicklungsaufträge und Programme vergeben, wie die Unternehmensberatung Roland Berger jüngst in einer Studie zu dem Zulieferunternehmen schätzte.

Ab diesem Zeitpunkt schwenkt der Geleitzug der großen Automobilhersteller voll auf E-Mobilität um. Alle dann folgenden Aufträge würden „hybride oder rein elektrische Antriebskomponenten“ umfassen. Wer dann nicht liefern kann, ist raus aus dem Geschäft. Aus Unternehmenssicht wird die Ära des Verbrenners also schon viel früher zu einem Ende kommen, als weithin bekannt.

Vorallem kleinere Firmen, die oft als Champions in der Nische jahrzehntelang gut am Verbrennungsmotor verdienten haben, laufen nun Gefahr, in die Defensive zu geraten. Ihnen fällt die Transformation besonders schwer. Eine Mehrheit der von Roland Berger befragten Zulieferer nähme die derzeitige Situation als „existenzbedrohend“ wahr, schreiben die Experten in ihrer Studie. Das Problem: Angesichts schon lange vor Corona sinkender Umsätze und drastischer Gewinnrückgänge, steigt die Verschuldung der Firmen stark an. Ihre Spielräume zu investieren und neue Produkte zu entwickeln, sinken also.

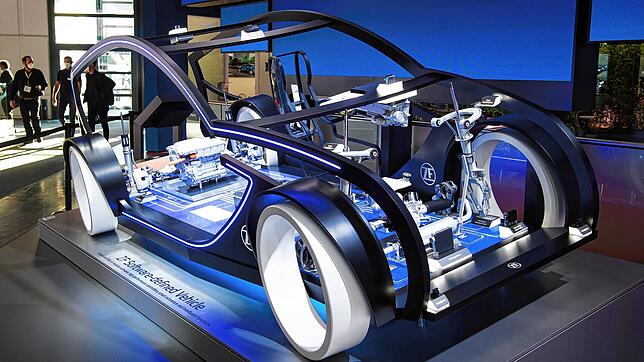

Sogar die größten Zulieferer Deutschlands kämpfen mit dem Problem. So ist die Eigenkapitaldecke von ZF Friedrichshafen als Folge der Corona-Pandemie und roten Zahlen im Jahr 2020 zusammengeschmolzen. Auch Bosch und Continental mussten in der Krise Federn lassen. Allerdings stehen bei den Branchenriesen die Chancen besser, die Transformation für sich zu nutzen. Auf der IAA präsentierte sich ZF ebenso wie Bosch als Systemanbieter für Elektromobilität und Digitaltechnologien, die ihren Kunden für nahezu alle Bereiche, die passende Lösung liefern können.

So hat ZF ein Baukastensystem für Elektroantriebe vorgestellt, mit dem sich die Leistungsfähigkeit von E-Autos an verschiedenen Stellen optimieren lässt. Außerdem hat der Zulieferer vom Bodensee eine neue Generation seines Auto-Zentralrechners Pro-AI vorgestellt. Wenn er 2024 in Serie geht, soll er als eine Art Auto-Gehirn vielfältige Funktionen der Fahrzeuge steuern. Man sei „einer der wenigen Zulieferer, der umfassende Kompetenz für alle Antriebskonzepte der Elektromobilität besitzt“, sagte Scheider. Man fühle sich für die kommenden Herausforderungen „gut aufgestellt“. Nur noch ein Viertel der Konzernumsätze hänge bei ZF vom Verbrennungsmotor ab, sagte Scheider. Das ist deutlich weniger als im Durchschnitt aller Autozulieferer.

Innovation für Kleinfirmen wichtig

Der weltgrößte Autozulieferer Bosch rechnet dank der Komponenten für Elektroantriebe nach dem Corona-Knick im Vorjahr nun mit einem ordentlichen Wachstumsschub von bis zu zehn Prozent in der Kraftfahrzeugsparte. Dieses Jahr will Bosch mit der Technik rund um Elektroautos über eine Milliarde Euro umsetzen – bis 2025 soll sich das Geschäft dann verfünffachen.

Und auch kleinere Zulieferer sehen nicht nur Schwarz. Nach Rückschlägen im Corona-Jahr hellen sich für die Stockacher Eto-Gruppe die Perspektiven auf. Nach einem Jahresumsatz von 370 Millionen Euro gehe man 2021 auf die 500-Millionen-Euro-Marke zu, sagte Eto-Chef Michael Schwabe im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Im Moment profitiere man von einer breiten Aufstellung über alle Technologien. Nur der aktuelle Chip-Mangel bremse den positiven Trend. In der Branche würde das im Moment jeder unterschreiben.