Dass Urs Müller von manchen als Apfel-Papst des Schweizer Kantons Thurgau bezeichnet wird, mutet zunächst einmal seltsam an. Denn eigentlich mag er am liebsten Birnen. Außerdem sorgte er vor Jahren dafür, den Obstbauern in der Ostschweiz die Kirsche schmackhaft zu machen. Mit Erfolg, denn heute ist der Thurgau mit einem Marktanteil von 45 Prozent an der Schweizer Produktion Kirschen-Land. „Den Leuten schmeckt‘s eben, und die Bauern verdienen was dabei“, sagt der 59-jährige Leiter der Fachstelle Obstbau im Schweizerischen Örtchen Arenenberg.

Thurgau ist der Schweizer Apfel-Kanton

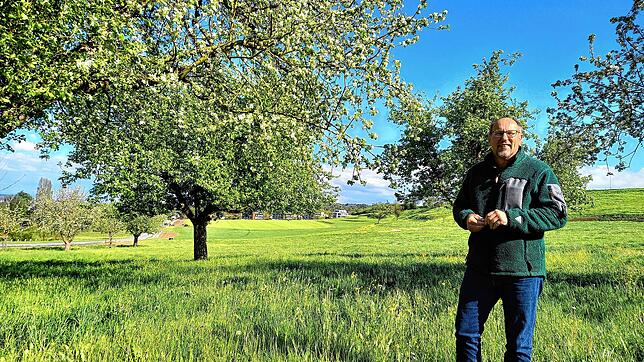

Wenn Müller von seinem Büro in den Thurgau blickt, sieht er aber vor allem eines: Apfel-Streuobstwiesen. Über Hunderte Hektar erstrecken sich die locker bepflanzten Obstgärten im selbsternannten Apfelkanton.

Aus dem benachbarten Deutschland schaut man seit einiger Zeit mit viel Interesse hinüber in die Schweiz. In Deutschland sterben nämlich die Streuobstwiesen. Um bis zu 80 Prozent sind die Anbauflächen in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen. In Baden-Württemberg, wo sich die größten zusammenhängen Streuobst-Flächen Westeuropas erhalten haben, sind seit den 1960er Jahren 60 Prozent der Bestände verschwunden.

Grün-Schwarz in Baden-Württemberg will Streuobst-Förderung reformieren

So groß ist die Misere mittlerweile, dass die Apfelgärten im Koalitionsvertrag der neuen grün-schwarzen Landesregierung gleich mehrfach erwähnt werden. Für das Bundesland sind sie so stilprägend wie der Steillagenweinbau am Neckar oder die Wachholderwiesen der Schwäbischen Alb. Ein Rezept, dem Schwund Einhalt zu gebieten, hat man in Baden-Württemberg aber nicht.

Hat es die Schweiz? „Auch wir haben unsere Probleme im Obstbau“, sagt Berufs-Pomologe Müller. Ganz so tiefgreifend wie in Deutschland seien diese aber nicht. Im Thurgau, in dem jeder zweite Apfel der Schweiz geerntet wird und das zusammen mit dem benachbarten Kanton St. Gallen 80 Prozent des Mostobstbedarfs der Eidgenossenschaft deckt, sterben die Streuobstwiesen nicht. Die Flächen sind mehr ober weniger konstant. Ihr Bestand pendelt nach Daten der Staatskanzlei Thurgau seit Jahren zwischen 220.000 und 230.000 Hochstamm-Bäumen. Auf jeden Thurgauer kommt damit gut ein großer Apfelbaum. Ein Wert, den Baden-Württemberg weit verfehlt.

Das Geheimnis, wie die Schweiz ihre Kulturlandschaft bewahrt, liegt in einer Mischung aus hohen Erzeugerpreisen und üppiger staatlicher Förderung. Für jeden Hochstamm-Apfelbaum erhalten die eidgenössischen Bauern pro Jahr eine staatliche Grundförderung von 13,50 Schweizer Franken (SFr). Wenn alle Zuschüsse angezapft würden, könne dieser Betrag leicht auf 40 bis 50 SFr steigen, sagt Obstbauexperte Müller.

Jeder Schweizer Bauer erlöst pro Apfelbaum fast 80 Euro pro Jahr – viel mehr als in Deutschland

In normalen Erntejahren kämen dazu 32 SFr pro Hundert Kilo Äpfel, die die Keltereien den Landwirten auszahlten. Rechnet man beides zusammen kommt man ziemlich genau auf jenen Betrag, den wissenschaftliche Studien als magische Gewinnschwelle ausweisen, ab der sich der Obstanbau in der Schweiz lohnt. Sie liege bei 85 SFr pro Baum und Jahr, sagt Obstbauleiter Müller. Umgerechnet sind das etwa 77,50 Euro.

Davon können Obstbauern und private Obstwiesenbesitzer auf deutscher Seite nur träumen. Die zentralen Förderinstrumente hier sind ein Baumschnitt-Zuschuss von 15 Euro pro Baum, der zwei mal in fünf Jahren beim Land Baden-Württemberg beantragt werden kann, sowie jährlich 2,50 Euro pro Hochstamm und Jahr für die Grünlandpflege.

Wer gewöhnliches Mostobst bei einem Saftbetrieb abgibt, erhält je nach Ernte zwischen meist fünf und zehn Euro pro 100 Kilogramm. Für Bio-Mostobst gibt es nach Daten der deutschen Fruchtsaftindustrie im langjährigen Mittel knapp 22 Euro. In Summe ergeben sich dennoch selbst bei günstigen Ausgangsbedingungen Beträge, die weit vom Schweizer Standard entfernt sind. Selbst wenn man das deutlich höhere Preisniveau jenseits des Rheins einrechnet.

Schweizer Bauern unzufrieden – trotz hoher Förderung

Ueli Bleiker, Chef des kantonalen Landwirtschaftsamts im Thurgau, sagt, die Höhe der Förderung sei in der Schweiz maßgeblich für die stabile Entwicklung der Obst-Flächen. Die 2,50 Euro, die in Deutschland für die Wiesenpflege gezahlt würden, lächelt er weg. Solche Beträge würden in der Schweiz nicht einmal wahrgenommen.

Tatsächlich kommt aber ein weiteres hinzu. Das Zusammenspiel zwischen Obstbauern und der weiterverarbeitenden Industrie, insbesondere den Mostereien, sei gut. Mit den Firmen Möhl und Ramseier finden sich die beiden größten Saft- und Konzentrat-Produzenten der Schweiz mitten im Thurgau. „Die Wege sind kurz, die Qualität stimmt, die Zusammenarbeit ist partnerschaftlich“, sagt Bleiker.

Bundeskartellamt nimmt deutsche Groß-Keltereien unter die Lupe

In Deutschland hat die Beziehung zwischen Erzeugern und Weiterverarbeitern indes einen Knacks bekommen. Kurz vor Weihnachten 2020 kündigten zwei in Baden-Württemberg ansässige Groß-Mostereien innerhalb weniger Tage Tausenden, meist kleinen Bio-Mostobst-Lieferanten, mit Verweis auf sinkende Marktpreise ihre Verträge und boten deutlich schlechtere Abnahme-Konditionen an. Seitdem ist die Branche in Aufruhr. Von Partnerschaft ist nicht mehr viel übrig. Mittlerweile prüft sogar das Bonner Bundeskartellamt den Vorgang. Der Verdacht lautet auf Absprachen und Wettbewerbsverzerrung.

Aber auch in der Schweiz ist das Klima im Obstgeschäft rauer geworden. Hohe Ernten und Absatzprobleme in Folge von Corona haben das Obstangebot anschwellen lassen. Die Safttanks der Mostereien sind berstend voll. Aktuell habe man ein bis zwei Jahresproduktionen zu viel Menge im Markt, sagt Obst-Fachmann Müller. Um die Nachfrage zu decken, bräuchte man 2021 eigentlich gar keine Ernte mehr. Für die Obstbauern bedeutet das massive Abschläge vom normal üblichen Apfelpreis. „Auch bei uns beginnen gehen die Erzeuger gerade auf die Barrikaden“, sagt Müller.

Auch in der Schweiz gibt es Probleme durch Überschüsse bei Äpfeln

Die Chancen, dass sich die Lage wieder entspannt, sind mau. Experten sprechen auch in der Schweiz von strukturellen Überschüssen im Saft-Geschäft. Sie abzubauen, wird Zeit dauern. Zumal sich das Verbraucherverhalten, ähnlich wie in Deutschland, eher weg von Apfel-Getränken und hin zu den immer zahlreicheren Alternativen entwickelt. Die Schweiz, die ihren Heimatmarkt auch im Obstsaftbereich nach außen hin abschirmt, brauche neue Absatzmärkte, sagt Müller.

Im Moment versucht Bern mit entlastenden Maßnahmen gegenzuhalten. So zahlt man Zuschüsse, um Säfte in Essig umzuarbeiten. Zumindest für Tafelobst bestehen zudem Importbeschränkungen. Sollte das alles nichts nützen, sieht Experte Müller schwarz. „Ich weiss nicht, wie der Thurgau dann in 20 Jahren aussieht“, sagt er. „Wahrscheinlich mit deutlich weniger Obstbäumen.“