Die letzte Seite des Romans zieht eine Bilanz. „Auf dem Schlachtfeld wurden von den Russen 147.200 tote deutsche Soldaten und Offiziere gesammelt und bestattet. Mehr als 91.000 Mann kamen in Gefangenschaft, darunter 2500 Offiziere und Beamte.

Das war weniger als ein Drittel der Mannschaften und etwa die Hälfte der Offiziere. Von den 32 deutschen Generälen waren 7 ausgeflogen; einer fiel im Kampf, einer erschoss sich und einer ist seit dem 2. Februar 1943 verschollen, 22 Generäle gingen in Gefangenschaft, an der Spitze der Feldmarschall.“

Der Schriftsteller Heinrich Gerlach (1908-1991), der diese Zeilen schrieb, erzählt in seinem 500-Seiten-Werk „Durchbruch bei Stalingrad“ von Einkesselung und Untergang der 6. Armee des Feldmarschalls Friedrich Paulus (1890-1957), dem Adolf Hitler vor 80 Jahren diesen Titel in der Erwartung eines heroischen Freitods des Heerführers verlieh. In diesem Sinn endet das Buch mit der Forderung Hitlers „Die Kämpfer von Stalingrad haben tot zu sein!“ Der Nationalsozialismus war kompromisslos. Wer nicht siegte, sollte untergehen.

Gerlach selbst hatte das große Sterben bei Stalingrad als Oberleutnant im Generalstab einer Panzerdivision der Wehrmacht selbst erlebt, wurde verwundet und geriet in Gefangenschaft. Dort schloss er sich dem Bund deutscher Offiziere (BDO) an. Der kooperierte mit den Sowjets, rief die deutschen Soldaten zum Überlaufen auf und hoffte – vergebens – auf wachsenden Widerstand gegen Hitler.

Rote Armee verlor 500.000 Mann

Stalingrad wurde nicht nur zum Massengrab für deutsche Soldaten. Es starben dort auch tausende Rumänen, Ungarn und Italiener, die der 6. Armee zwischen Don und Wolga als Verbündete an den Flanken zugeordnet waren. Den größten Blutzoll in den Kämpfen zwischen November 1942 und Ende Januar 1943 zahlte jedoch die Rote Armee. Wie viel ihrer Soldaten ums Leben kamen, steht nicht eindeutig fest. Schätzungen belaufen sich auf 500.000 Mann. Dazu kommen zehntausende Zivilisten, die in und bei Stalingrad lebten.

Heinrich Gerlachs Schilderungen der Kämpfe im Kessel von Stalingrad sind – bei aller dichterischen Freiheit – authentisch. Dass die Rote Armee mehr als 140.000 deutsche Gefallene geborgen und bestattet hat, ist indes irreführend. Die Leichname deutscher – und auch sowjetischer – Soldaten, die während der Kampfhandlungen nicht beigesetzt werden konnten, hat man geplündert und an Ort und Stelle verscharrt oder in Massengräber geworfen.

Volksbund erkundet Grablegen

Jahrzehnte ruhten viele Überreste von Gefallenen nur einen halben Meter unter dem Gras der endlosen Steppe, auf improvisierten Lazarett-Friedhöfen in der Stadt – die seit 1961 Wolgograd heißt – oder an hunderten Stellen der riesigen Industriestadt unter Asphalt, neuen Häusern, Garagen, Schrebergärten oder Bahngleisen.

„Viele Wehrmachtsfriedhöfe sind häufig komplett überbaut, an etliche kommen wir gar nicht mehr heran“, sagt Diane Tempel-Bornett, Sprecherin des Volksbundes deutsche Kriegsgräberfürsorge auf Anfrage. Seit den 90er-Jahren ist der Volksbund auf dem Territorium der früheren Sowjetunion aktiv.

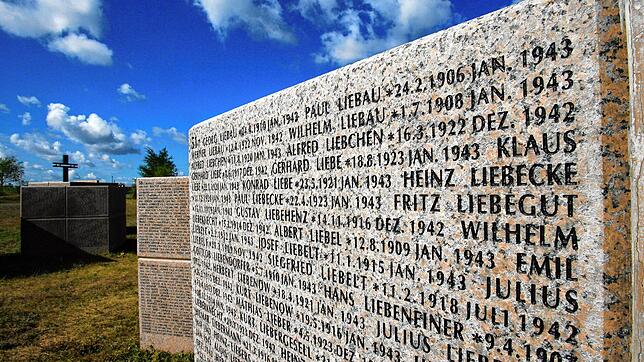

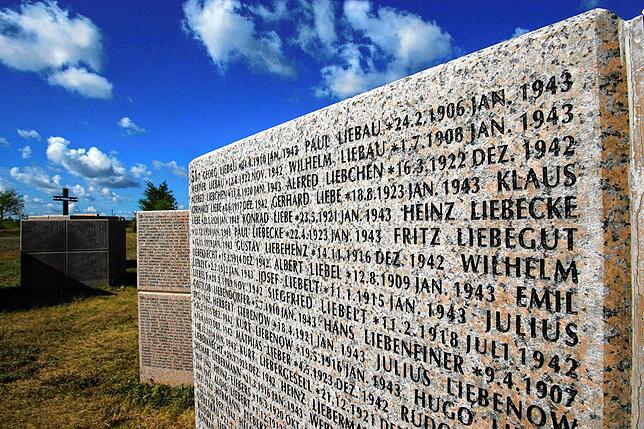

Seine Mitarbeiter – deutsche und russische Experten sowie Hilfskräfte – erkunden Fundstellen von Gebeinen gefallener Soldaten, legen sie frei, klären – wenn möglich – die Identität anhand der Erkennungsmarke und betten die Überreste auf eine mit Spendengeldern finanzierte und neu angelegte Kriegsgräberstätte in der Region um. Die Angehörigen werden benachrichtigt.

Selbst der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat diese Arbeit nicht unterbrochen. Weder in Russland, wo man nach Auskunft des Volksbundes im letzten Jahr 5839 Gefallene bergen konnte, noch in der Ukraine, wo der Volksbund 816 Tote „ausgebettet“ hat, wie es im Fachjargon heißt. Die Arbeit geht weiter. Ihr Umfang ist angesichts der politischen Lage reduziert. Bis 2022 wurden in Russland jährlich noch rund 10.000 Tote geborgen.

Kontakte sind eingeschränkt

Die neue politische Eiszeit bekommt der Volksbund zwar zu spüren. So gibt es jetzt auf den neuen Soldatenfriedhöfen keine feierlichen Einbettungsveranstaltungen mit offiziellen Delegationen und Geistlichen mehr, wie auch deutsch-russische Projekte zur Klärung von Soldatenschicksalen ruhen. Auch Reisen von Angehörigen, die an Bestattungen teilnehmen können, bietet der Volksbund derzeit nicht an.

Aber er kommt mit seiner „technischen Kriegsgräberpflege“, wie sie genannt wird, weiter, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. „In der Russischen Föderation ist es schwieriger geworden, in manchen Gebieten ist es möglich, in anderen kaum“, sagt Tempel-Bornett.

Das ist indes kein Grund aufzugeben. „Auch mehr als 77 Jahre nach Kriegsende haben die Gefallenen ein Recht auf ein würdiges Grab in Russland“, sagt Hermann Krause, der für den Volksbund in Moskau die Stellung hält und das dortige Büro leitet. „Und die Familien haben das Recht, zu erfahren, wo der Vater, Großvater oder Urgroßvater nun beigesetzt ist“, betont Krause. Daher müsse die Arbeit trotz des Krieges fortgesetzt werden. Der Volksbund sei kein Privatunternehmen, das sich aus Russland zurückziehen kann.

In der Ukraine ist die Zusammenarbeit sogar freundschaftlich. Hier stießen ukrainische Soldaten beim Bau von Stellungen auf die Gebeine deutscher Soldaten. Sie wurden exhumiert und an den Volksbund übergeben, berichtet Tempel-Bornett. „Das hat uns beeindruckt“, sagt sie.

Die Such- und Exhumierungsarbeit in den Weiten des Ostens wird also auch in diesem Jahr die Agenda der Organisation bestimmen. Wie man auf die Toten stößt, ob zufällig oder durch die Auflösung einer alten Wehrmacht-Grabstätte, lässt sich in der Gesamtschau nicht genau sagen.

„Es ist schwierig genau zu differenzieren, ob es sich um Zufallsfunde handelt, um gezielte Suchen, um Suchen nach Augenzeugenberichten, nach Unterlagen aus dem Archiv oder nach Karten von alten Friedhöfen“, sagt Sprecherin Tempel-Bornett.

143 Skelette ausgegraben

Vieles ist vom Zufall abhängig oder man gräbt dort nochmals nach, wo die Ausbetter bereits vor vielen Jahren fündig wurden. So wie im Juni 2022 im Dorf Orlowka, das nur 20 Kilometer von Wolgograd entfernt ist. Im Krieg starben hier deutsche Soldaten der Paulus-Armee im Kessel von Stalingrad.

Auf einem alten Wehrmachtsfriedhof war man bereits vor 20 Jahren auf Überreste gestoßen, dann wurden die restlichen Grabreihen mit einer Bahnstrecke überbaut. Die hat man im vergangenen Jahr stillgelegt. Denis Deryabkin, beim Volksbund Bereichsleiter für Umbettungen in Russland, rückte mit seinen Saisonarbeitern an und setzte die frühere Arbeit fort.

143 Skelette wurden ausgegraben, ein Teil der Toten identifiziert. In diesem Jahr sollen die Gefallenen auf der deutschen Kriegsgräberstätte Rossoschka in der Steppe bei Wolgograd beigesetzt werden.

„Wegen der Kämpfe sind viele Gebiete nahe der ukrainischen Grenze für unsere Suche nach Kriegstoten gesperrt“, sagt Denis Deryabkin. „Hier aber konnten wir arbeiten und das Projekt endlich abschließen.“ Neue Grabungen sind zu erwarten. Volksbund-Sprecherin Tempel-Bornett weiß warum: „Wolgograd ist auf Knochen erbaut. Da findet man immer wieder Tote.“