Wer das Wort Lachszucht hört, denkt an Fjorde in Norwegen, wo der begehrte Speisefisch aufgezogen wird. An den Schwarzwald denken vermutlich die wenigsten. Dort betreibt der Landesfischereiverband Baden-Württemberg eine Lachszucht in der Nähe von Wolfach. Denn auch im Rheingebiet soll der Lachs wieder heimisch werden.

Wasserbecken wie Schuladen übereinander

Damit das gelingt, muss ein hoher technischer Aufwand betrieben werden. Besucher erwartet im Brutraum der Lachzucht Wolftal einiger Lärm. Er stammt von unzähligen kleinen Wasserbecken, die wie Schubladen in einem Vertikalbrutschschrank versenkt sind. Das gefilterte Wasser plätschert durch die gesamte Konstruktion.

Stephan Stäbler, 62, zieht eine der Schubladen heraus. Im Wasser schwimmen unzählige erbensgroße Kügelchen. Sie bewegen sich im Wasser hin und her. Stäbler kennt die Zahl der Lachseier in jeder Schublade zumindest grob: „Das hier sind rund 7000 Eier“, sagt er. Auf jedem Ei zeichnet sich ein schwarzer Punkt ab. „Das ist der Lachs-Embryo im sogenannten Augenpunktstadium.“

Ist das Ei nicht rosa, sondern blass oder weißlich, greift es sich Stäbler mit einer Pinzette heraus. „Solche Eier sterben ab.“ Das Aussortieren verhindert, dass die gesunden Eier infiziert werden. „Das machen mein Mitarbeiter Chris Hazlett und ich in dieser Phase der Aufzucht sechs bis sieben Stunden am Tag.“ In der gesamten Anlage können pro Jahr bis zu 800.000 Eier erbrütet werden.

Von Freiwilligen aufgebaut

Stephan Stäbler ist das Gesicht des Lachszuchtprogramms. Seit 2010 leitet der passionierte Angler und Fischexperte die Anlage des Landesfischereiverbands am Gelbach, einem Seitenarm des Wolftals.

Unter Führung von Stäbler und seinem Kollegen Armin Wachendorfer wurde die verwahrloste frühere Forellenzucht zwischen 2009 und 2017 von freiwilligen Helfern aufgebaut. Seit Mitte 2020 befindet sich in einem Nebengebäude der Zuchtstation ein Informationszentrum. Dort erfahren Besucher, wie es gelingen soll, dass der Rhein wieder der Lachsfluss wird, der er in der Vergangenheit war.

Lachs-Kontrolle per Video

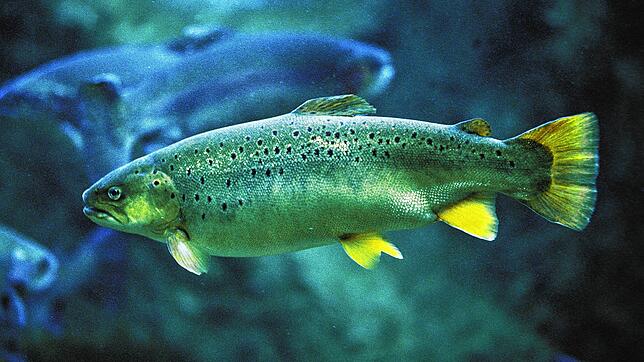

Seit dem Jahr 2000 wird am Fischpass des Rheinkraftwerks Iffezheim über Videoaufzeichnungen kontrolliert, wie viel Lachse das Hindernis im Jahr überwinden. Der Landesfischereiverband versucht mit Förderung aus Landesmitteln und der Begleitung der Fischereibehörden in sieben Zielgewässern, allesamt Zuflüsse des Rheins, wieder Bestände des Atlantischen Lachs (Salmo salar) aufzubauen: in der Alb, der Murg (jeweils die Flüsse in Nordbaden, nicht die gleichnamigen in Südbaden), der Rench, der Elz, der Dreisam, im Alten Rhein, der Wiese und in der Kinzig.

Da Lachse nach ihrer langen Reise in die nordatlantischen Gewässer zum Laichen in ihre Heimatflüsse zurückehren, hoffen die Lachs-Experten, die Fischart auf diese Weise wieder hier anzusiedeln. Dasselbe geschieht an den Rheinzuflüssen in Frankreich und der Schweiz.

Sandoz-Katastrophe 1986 im Rhein

„Angefangen hat alles mit der Katastrophe im Chemiewerk Sandoz 1986 und dem darauf folgenden Fischsterben“, erzählt Stäbler. Aktionsprogramme der Anrainerstaaten hatten fortan zum Ziel, die verheerende Wasserqualität des Rheins zu verbessern.

„Der Lachs“, sagt Stäbler, „ist ein Synonym für sauberes Wasser.“ Für ihn als Angler seien andere Fischarten wie Bachforelle oder Äsche genauso wichtig wie der Lachs. Sie alle gehören zu einem gesunden Ökosystem. Doch das sauberste Wasser nützt wenig, wenn die Flusssysteme, in die die Lachse zurückkehren sollen, durch Schleusen und Wehre verbaut sind.

Fischtreppen an den Staustufen

Deshalb wurden an den Staustufen im Oberrhein Fischtreppen angelegt und auch Zuflüsse wie die Kinzig mit Bypässen an den Wehren ausgestattet. „Bis zur Schleuse Gerstheim ist der Rhein heute durchgängig“, erklärt Stäbler. „Und die Kinzig bis hoch nach Alpirsbach.“

Nicht lange, und aus den erbsengroßen Lachseiern in den Schubladen im Bruthaus werden die noch schwimmunfähigen Dottersacklarven schlüpfen. „Noch ist es nicht so weit“, sagt der Lachsexperte und schiebt die Schublade mit den Eiern ins Fach. „Von dem Dottersack ernähren sich die Larven dann zwei bis drei Wochen lang, bevor sie zu fressen beginnen.“

In die Aufzuchtanlage

Danach ziehen die Brütlinge in die Aufzuchtanlage. Hier werden sie in wasserdurchströmten Langstromrinnen gehalten und von Hand gefüttert. Wachsen die Lachse weiter, kommen sie in Rundstrombecken. Bis zum Junglachs, der später in den Zielgewässern ausgesetzt wird, leben die Fische hier mit ihren Geschwistern zusammen.

„2020 war ein sehr gutes Jahr für uns“, sagt Stäbler. Vor zwei Jahren seien am Fischpass in Iffezheim über 200 Rückkehrer gezählt worden. Da am flussaufwärts folgenden Kraftwerk Gambsheim noch 160 ankamen, in Straßburg aber nur noch 58, mussten unterwegs rund 100 Lachse in die Kinzig abgebogen sein.

Tatsächlich werden in dem Schwarzwaldfluss auch immer wieder Laichplätze von Lachsen entdeckt. Warum 2021 deutlich weniger Fische zurückgekehrt sind als ein Jahr zuvor? Das werde untersucht, sagt Stäbler. Mit Rückschlägen müsse man bei der Lachswiederansiedlung leben.

Der Mensch hilft bei der Besamung nach

„Aus den erbrüteten Eiern eines Teils dieser Rückkehrer werden die Elterntiere für die Lachszucht gewonnen“, erklärt der Fisch-Experte. Diese Eltern verbleiben dann in den Außenbecken der ehemaligen Forellenzucht, bis sie nach etwa vier Jahren geschlechtsreif sind. Was dann folgt, immer im November, ist vermutlich die aufregendste Phase in der Fischaufzucht am Gelbach: das Streifen der Lachse.

„Per Hand wird dann aus jedem weiblichen Elterntier der Rogen gestreift“, erklärt Stäbler. Bei dieser Arbeit, bei der es im Wortsinn auf Fingerspitzengefühl ankommt, sind jedes Jahr viele Helfer im Einsatz. Aus den männlichen Lachsen wird der Samen gedrückt, der mit dem Rogen vermischt wird.

Nur wenige kehren in die Heimat zurück

Zwischen ihrer Kinderstube im Wolftal und den Weiten des Nordatlantiks drohen den Lachsen viele Gefahren. Tausende werden der Hilfe von Stephan Stäbler jedes Jahr in den sieben baden-württembergischen Zielgewässern ausgesetzt. Zurück schaffen es bislang noch zu wenige.