„Wasserversorgung unter Denkmalschutz“ titelte der SÜDKURIER nach der Jahrtausendwende. Das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg folgte 2000 dem Vorschlag des Heimatvereins Heiligenberg. Seitdem steht das alte Pumpwerk aus dem späten 19. Jahrhundert unter Denkmalschutz. In Heiligenberg gab es bis 1894 keine allgemeine Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung. Vor Inbetriebnahme der Anlage waren die Bürger Heiligenbergs auf die Sammlung von Oberflächenwasser angewiesen, um ihren täglichen Trinkwasserbedarf zu decken.

Die Fürstlich-Fürstenbergische Standesherrschaft errichtete wegen der wachsenden Bevölkerung das Pumpwerk bei Heiligenberg-Steigen. Circa 50 Meter unterhalb der Quellfassung wurde nun das Wasser mithilfe von zwei hydraulischen Einzylindermaschinen, genauer gesagt „Kröber Pumpen“, ins Dorf gepumpt. Das Wasser kam im Hochbehälter auf dem Hohenstein an, der rund 120 Höhenmeter oberhalb des Pumpwerks gelegen war.

Der Vorsitzende des Heimatvereins Heiligenberg, Hermann Förster, sagt, dass der Wassertank für die Neubaugebiete in Heiligenberg bereits zu tief liege. Das bestätigt Gerhard Sing von der Gemeindeverwaltung. Der Wasserbehälter sei aktuell teilweise noch in Betrieb, um tiefergelegene Haushalte zu versorgen, sagt Sing. Jedoch gebe es Sicherheitsbedenken für die Mitarbeiter, die sich um die Anlage kümmern. Früher oder später ist ein neuer Wasserbehälter in Aussicht.

Der Hochbehälter verfügte über zwei Wasserkammern, wie der SÜDKURIER berichtete. Die größere, mit 120 Kubikmetern Fassungsvermögen, war der Fürstlichen Standesherrschaft und dem Schloss Heiligenberg vorbehalten. Die Bürger mussten sich mit der kleineren, rund 80 Kubikmeter großen Wasserkammer begnügen. Während der Betriebszeit beschwerten sich die Anwohner bereits im frühen 20. Jahrhundert über den Lärm der Pumpe. Wegen deren Bauweise hörte man das durch Druck bewegte Wasser im Sekundentakt umherschwappen. Deswegen lief die Pumpe nur noch tagsüber, erläutert Hermann Förster bei einem Rundgang.

Zudem schafften die Pumpen anfangs lediglich eine Pumpleistung von ein bis zwei Litern pro Sekunde. Die Quelle jedoch schüttete zwischen sieben und elf Litern pro Sekunde aus, somit war ihr Inhalt bei Weitem nicht ausgeschöpft. Außerdem reichte die damalige Förderleistung bei der wachsenden Bevölkerung und zunehmenden Sommergästen für den täglichen Trinkwasserbedarf nicht mehr aus. Bereits im Jahr 1914 musste Heiligenberg daher ein zusätzliches Pumpwerk einbeziehen. Das neue Pumpwerk wurde mit einer Kreiselpumpe betrieben, die durch einen Benzolmotor angetrieben wurde. Ein Jahrzehnt später wurde dieser durch einen Elektromotor ersetzt. In den 50er-Jahren wurde eine andere Quelle gefasst.

Pumpwerk bis in die 70er in Betrieb

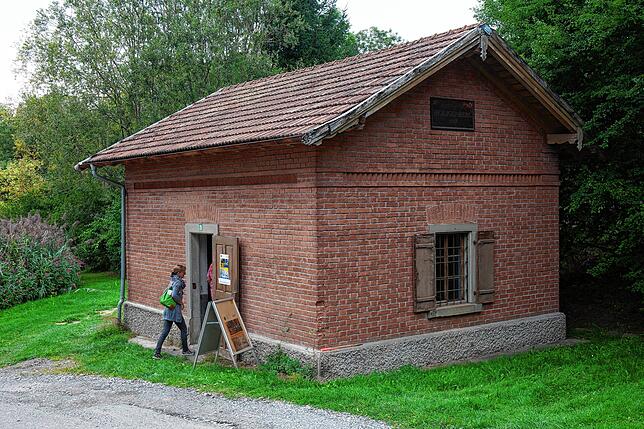

Das Pumpwerk in seiner ursprünglichen Form blieb aber bis in die 70er-Jahre in Betrieb. Um die Jahrtausendwende teilte das Landesdenkmalamt schließlich mit, dass es sich beim Pumpwerk von 1894 um „ein aussagekräftiges Beispiel der lokalen Wasserversorgung der Jahrhundertwende“ handele, „das den zur Erbauungszeit üblichen technischen Standard widerspiegelt“. Daher wurde es unter Denkmalschutz gestellt.

Auswirkungen hatte diese Entscheidung keine für die Gemeinde. Gerhard Sing sagt, dass die neue Wasserversorgung fast komplett separat von der denkmalgeschützten sei. Das Pumphäuschen zwischen Steigen und dem Kernort besteht heute noch. Der Schlüssel dafür befindet sich bei den Herrschaften Fürstenberg im Schloss Heiligenberg.

Hermann Förster erinnert sich an den Tag des offenen Denkmals im Jahr 2014. Damals habe es eine Führung durch das alte Pumpenhäuschen gegeben. Es seien erstaunlich viele Besucher gekommen, berichtet er. Die Führungen wurden von Michael Oerter geleitet. Er sei damals besonders erfreut gewesen, dass ein Großteil der interessierten Besucher aus Heiligenberg selbst stammte.