Nicht erst jetzt erreichen die Themen Klimaschutz und Energiewende auch die letzten Winkel der Republik. Auch jene, die sich für besonders attraktiv, malerisch und unantastbar halten. Einen Vorgeschmack erlebte Überlingen, als in der Stadt bereits vor rund zehn Jahren eine heftige Windkraftdebatte geführt wurde. Im Oktober 2012 lehnte der vorletzte Gemeinderat die Ausweisung einer Vorrangfläche für Windenergie auf dem Hochbühl bei Nesselwangen mit 16:6 Stimmen ab.

Anträge für Flächen auf der Gemarkung von Bonndorf

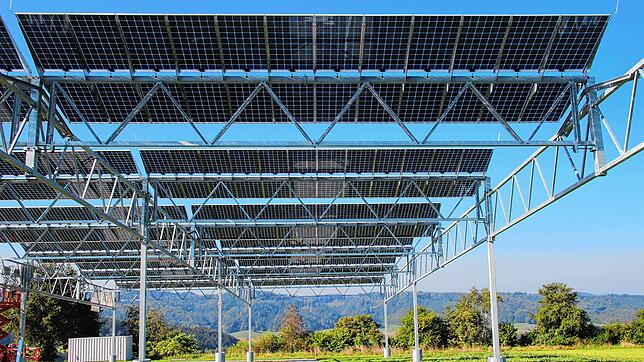

Zwei konkrete Anträge auf die Errichtung von größeren Freiflächensolaranlagen sorgten nun für Diskussionen, die beide auf der Gemarkung von Bonndorf liegen. Im Ausschuss waren sie auf Vorschlag der Verwaltung zurückgestellt worden, um allgemeine Rahmenbedingungen für derlei Vorhaben zu prüfen und festzulegen. Dies tat der Gemeinderat mit großer Mehrheit, verdoppelte allerdings die vorgeschlagene Obergrenze auf 10 Hektar. Verankert ist in den Rahmenbedingungen unter anderem auch die Verpflichtung für Investoren, den Bürgern ein Angebot zur finanziellen Beteiligung zu machen.

Bis vor Kurzem waren solche Anlagen lediglich auf Konversionsflächen und am Rand von Autobahnen und Bahnstrecken zulässig. Eine Öffnungsklausel ermöglicht dies inzwischen unter gewissen Voraussetzungen auch auf weniger wertvollen Acker- und Grünlandflächen. Wobei die Interessen der Landwirtschaft und des Natur- und Landschaftsschutzes gewahrt bleiben sollen.

Im Kreis Nachholbedarf bei regenerativen Energien?

Genau dies hatte bei der ersten Vorberatung der beiden Anträge zum Disput geführt. Während für Stadträtin Sonja Straub (CDU) als Landwirtin die guten Ackerböden gegen eine Genehmigung sprachen, sah Hubert Büchele (ÜfA/FWV) – ebenfalls Landwirt – im Bodenseekreis großen Nachholbedarf bei regenerativen Energien und zudem eine Verdienstmöglichkeit für Grundstücksbesitzer. Bei den beiden konkreten Bauanträgen habe sich der Ortschaftsrat Bonndorf inzwischen dagegen ausgesprochen, ergänzte Straub. Wobei eines der beiden Projekte auf einer ehemaligen Kiesgrube vorgesehen ist.

Gemeinderat will Flächenlimit nicht so eng fassen

Zwar gibt es unter den Beschränkungen im geltenden Regionalplan ohnehin recht wenig Potenzial auf der Überlinger Gemarkung. Dennoch beziehungsweise gerade deshalb wollte der Gemeinderat das Flächenlimit nicht so eng fassen und legt noch eine Schippe drauf. Statt der von der Verwaltung vorgeschlagene Obergrenze von 5 Hektar, regte Stadtrat Herbert Dreiseitl (LBU/Die Grünen) eine Verdoppelung auf 10 Hektar an. „Mir ist bewusst, wie begrenzt die Fläche ist“, erklärte Dreiseitl: „Doch dort, wo es möglich ist, braucht es auch eine gewisse Größe.“ Schließlich bestehe dringender Handlungsbedarf und Überlingen könne in dieser Hinsicht Vorreiter im Kreis werden.

Aber: CDU-Fraktion stimmt gegen Verdoppelung

„Nur dass alle Bonndorfer wissen, wer wie abstimmt“, gab Stadträtin Sonja Straub (CDU) zu Protokoll, die mit ihrer Fraktion gegen die Verdoppelung des Rahmens stimmte. Auch die CDU habe sehr wohl den Klimawandel und die daraus resultierenden Notwendigkeiten erkannt, nahm Sprecher Günter Hornstein in Anspruch, sie habe in diesem Fall lediglich eine andere Abwägung getroffen. Zuvor hatte Ralph Mittelmeier (FWV/ÜfA) angemahnt, künftig „gemeinsam nach vorne zu denken“.

„Sehr fruchtbar“ nannte Dirk Diestel (BÜB+) die Diskussion. Man habe ja gesehen, dass wohl ohnehin keine Flächen von 10 Hektar Größe verfügbar seien. Da gegebenenfalls jedoch Anlagen von 5,5 Hektar bei der geplanten Beschränkung abgelehnt werden müssten, habe ihn dies umgestimmt. Bei fünf Gegenstimmen votierte die große Mehrheit des Gemeinderats für den Antrag von LBU/Grüne, die zulässige Fläche für Freiflächensolaranlagen auf 10 Hektar zu verdoppeln.

Diese Rahmenbedingungen beschloss der Gemeinderat

1. Auf Konversionsflächen, Seitenrandstreifen entlang Schienenwegen bis 110 Meter können grundsätzlich Freiflächensolaranlagen errichtet werden.

2. Die Bestimmungen der Freiflächenöffnungsverordnung (FFÖ-VO) sind einzuhalten bei Anlagenmodellen gemäß EEG 2017.

3. Auf Ackerflächen und Grünflächen, die nicht in benachteiligten Gebieten liegen, können Freiflächensolaranlagen errichtet werden unter Wahrung der Interessen der Landwirtschaft und des Natur- und Landschaftsschutzes. Die Größe für Neuanlagen (inklusive technische Einrichtungen) darf 10 Hektar nicht überschreiten. Ausgenommen davon sind Anlagengebiete nach Nummer 1 sowie Anlagen, die nach Paragraf 35 Baugesetzbuch privilegiert sind.

4. Auf landwirtschaftliche Flächen, die nach der Flurbilanz als Vorrangflächen Stufe 1 ausgewiesen sind, dürfen Freiflächensolaranlagen nicht errichtet werden.

5. Die regionalplanerischen Grundzüge und Ziele sind bei der Ausweisung von Gebieten für Freiflächensolaranlagen grundsätzlich zu berücksichtigen.

6. Die Schaffung von Bau- und Planungsrecht erfolgt durch eine vorhabenbezogene Bauleitplanung mit Vorhaben- und Erschließungsplanung und Durchführungsvertrag (gemäß Paragraf 12 Baugesetzbuch).

7. Sämtliche Kosten, die für die Erarbeitung des Bebauungsplans anfallen, inklusive Verwaltungskosten, werden vom Vorhabenträger übernommen.

8. Um die regionale Wertschöpfung zu steigern, muss der Vorhabenträger bei der Planung einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage Angebote zur finanziellen Teilhabe für die Bürger unterbreiten.