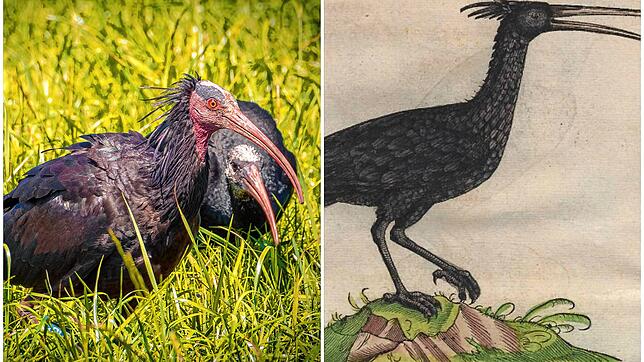

Es ist kalt – bitterkalt. Der Schnee löst die Formen der Landschaften und Siedlungen auf. Der Ostwind fährt den Menschen in die Glieder. Alles gefriert. Den Tieren setzt die Kälte zu, besonders den Vögeln. Sie finden keine Nahrung und keine Wärme und sterben im Schnee. Die Menschen haben Mitleid mit ihnen und fangen sie mit ihren Händen. Unter den Tieren sind auch große Vögel, seltsame Kreaturen mit langen, gebogenen roten Schnäbeln, stechendem Blick und metallisch schwarzem Gefieder. „Man fieng auch waldtrappen mit den henden one allen zeug“, heißt es in der Stadtchronik. Und so greifen die Menschen nach dem von der Kälte gelähmten „seltsam geflügl“.

Diese Szene vom März 1482 schildert Stadtschreiber Conrad Zetler, der die Stadtchronik des Überlinger Bürgermeister Lienhard Wintersulger fortsetzt. Folgt man der Einschätzung des Historikers Martin Rolands, ist es die erste Erwähnung eines Vogels namens Waldrapp. Roland arbeitet an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am Institut für Mittelalterforschung. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den historischen Quellen des Vogels.

Verschwand der Waldrapp, weil er gegessen wurde?

Zwar deckten sich die Wetterbeschreibungen nicht mit Klimadaten, doch die Schilderung aus Überlingen ist ein Zeugnis dafür, „dass es im 15. und 16. Jahrhundert Waldrappe in Europa gegeben haben muss“, sagt er. Die Zugvögel gelten als Delikatesse. Doch im 17. Jahrhundert sind Waldrappe in Europa weitgehend verschwunden. Wurden sie aufgegessen?

Diese Annahme hält sich hartnäckig. Martin Roland hält sie allerdings für wenig plausibel. „Gerade das Essen der Jungvögel ist oft mit Hinweisen versehen, wie der Bestand zu erhalten ist“, sagt Roland, „die Quellen verbinden immer den Nutzen mit dem Schutz.“ Denn die Menschen wüssten, wenn er wiederkommt, bekämen sie wieder eine köstliche Mahlzeit. „Man nimmt eher an, einige feuchte Sommer haben dem Walrappen gar nicht gutgetan“, sagt der Forscher. Klimaveränderungen, insbesondere zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, seien wahrscheinlich.

Streit um Waldrappe

Der Waldrapp wird allerdings nicht nur bejagt, sondern auch domestiziert. „Es ist vergleichbar, wie wenn man sich einen Pfau hält“, beschreibt es der Wissenschaftler. Aufgrund seines Erscheinungsbildes halten ihn Aristokraten einst als Kuriosum. Eine Gerichtsakte gebe beispielsweise Einsicht in einen Streit zweier Züricher Adeliger, die sich wegen eines erschlagenen Waldrapps stritten.

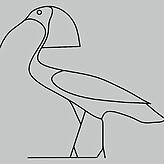

„Der Name Waldrapp ist zu einhundert Prozent Fake News – er ist ein Ibis und kein Rabe, und er nistet nicht im Wald“, sagt Roland. Rapp bedeutet Rabe, der Irrtum komme vom schwarz-schimmernden Gefieder, das eben an Raben erinnere. „Nur in Europa kannte man keine Ibisse“, sagt Roland. „Der heilige Ibis“ ist vor allem in Ägypten heimisch. Und auch dort spielt der Waldrapp eine Rolle.

Der Waldrapp im alten Ägypten

„Er war der Transporteuer in eine ewige Welt“, sagt der Experte. Er habe den Verstorbenen geholfen, ins Jenseits zu kommen. So hat der Waldrapp es gar zu einer eigenen Hieroglyphe gebracht. Um genau zu sein, die Akh-Hieroglyphe G25 nach der Gardiner-Liste. Weil er kahl sei, den markanten Nackenkamm trage, könnte es sich tatsächlich um einen Waldrapp handeln. „Warum er mit dieser Bedeutung aufgeladen wurde, weiß man nicht wirklich“, sagt Roland. Es könnte mit ihrem Sommerquartier am Euphrat zu tun haben. Weil sie als Zugvögel reisten, könnten sie auch zum Symbol der letzten Reise des Menschen wurde.

Die Geschichte des Waldrapps reicht noch deutlich weiter in die Vergangenheit. Zehntausende Jahre vor unserer Zeit hat es Waldrappe gegeben, erzählt der Forscher und verweist auf Knochenfunde von vor 16 Millionen Jahren. „Wenn man sich mit Waldrappen beschäftigt, merkt man, wie kurz der Mensch auf der Welt ist“, sagt der Wissenschaftler.