Selten hat Irmtraud Tarr eine so überwältigende Resonanz auf ein Buch erlebt wie auf ihr jüngstes mit dem Titel „Was rettet. Mit Verlusten leben“. Darin schreibt die Rheinfelder Psychotherapeutin, Autorin, Universitätsprofessorin und Konzertorganistin über eigene Erfahrungen mit Trauer.

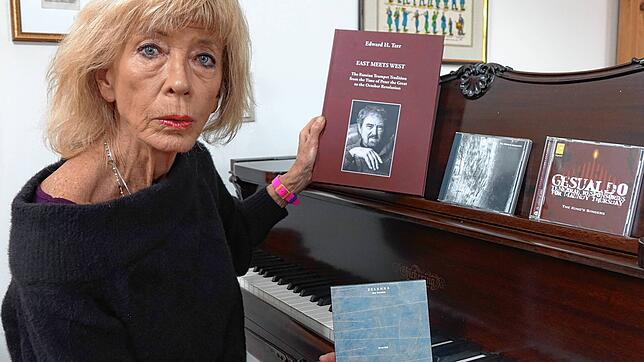

Es ist Irmtraud Tarrs persönlichstes Buch, das sie ihrem im März 2020 verstorbenen Ehemann Edward H. Tarr gewidmet hat. Entstanden ist es aus eigener Betroffenheit und erschütternden Erfahrungen mit Tod und Trauer. Innerhalb von drei Monaten waren fünf ihrer nächsten Menschen gestorben: ihr Ehemann, mit dem sie 40 Jahre lang zusammengelebt und Konzerte gegeben hat, ihre Mutter und ihre drei engsten Freunde. „Die emotionale Fallhöhe hätte nicht größer sein können“, schreibt sie über den gewaltigen Riss, der durch ihr Leben ging. „Nach dem Tod seiner Liebsten ist man jemand anderer als vorher“, schildert sie die Ausnahmesituation, die ihre Identität als Ehefrau, Freundin, Tochter und ihr gewohntes Leben zum Einsturz brachte.

Ein Buch, das Trost spendet: Wenn alle Alltagsmasken abfallen

Aus dem eigenen Erleben heraus wendet sich die Autorin an alle Menschen, die Verluste und Schicksalsschläge erlitten haben, sei es durch den Tod von Partnern, Angehörigen, sei es durch Krankheit oder andere existenzielle Lebenskrisen, weist ihnen hilfreiche Wege durch die Trauer und benennt „Säulen“ der seelischen, geistigen und physischen Stärkung und Tröstung. So ist es ein Buch, das Trost spendet, geschrieben von einer Trauernden, die selbst erfahren hat, dass in der schweren Zeit von Abschied, Leid, Einsamkeit das Innerste zum Vorschein kommt, alle Alltagsmasken abfallen, aber auch, dass die Trauer eine „heilige Zeit“ sein kann, weil man in der Trauer alles schärfer und klarer wahrnehme.

In der Begleitung der Sterbenden erfuhr Tarr, „dass in diesen Stunden so Unbegreifliches geschieht“. „Lasst die Sterbenden nicht allein“, appelliert sie. In der Pandemie seien viele Menschen in Pflegeheimen und Kliniken alleine gestorben, weil es ihren Angehörigen versagt war, sich um die Würde der Sterbenden zu kümmern. Tarr schreibt von besonderen Wahrnehmungen kurz nach dem Tod ihres Ehemannes, die sie als „kleine, stille Wunder“ und „Omen“ ansah: eine Katze, die sich nachts am Teich vor ihrem Haus, als die Wucht der Trauer sie überwältigte, zu ihr gesellte; das Essen, das jemand vor die Haustür gestellt hatte; der Zettel mit liebevollen Zeilen, den ihr Mann vor seinem letzten Klinikaufenthalt auf ihren Schreibtisch gelegt hatte.

Wie man es aus schweren Krisen schaffen kann

Das Buch zeigt auch auf, was Menschen in der Geschichte aus Krisen und Verlusten heraus geholfen hat. Die Autorin hat viel recherchiert und sich mit Geschichten anderer Menschen beschäftigt, die es mit Mut und Zuversicht aus schweren Krisen geschafft haben. Sie nennt als Beispiel das Schicksal von Helen Keller, die ihr Augenlicht und Gehör verlor, Bücher schrieb und sich für ihre Schicksalsgenossen einsetzte. Oder das des Holocaust-Überlebenden Primo Levi, der im Konzentrationslager Auschwitz einem Mithäftling Verse aus Dantes „Göttlicher Komödie“ übersetzte und unter schlimmsten Bedingungen ein Stück Würde bewahren konnte.

Was rettet in diesen schmerzhaften Prozessen des Verlusts? Als elementare Säule nennt Irmtraud Tarr in dem Kapitel „Geteiltes Leid“ die Freunde, die sie durch die Trauer getragen und auch ihre Verzweiflung ertragen haben. Daneben seien es Rituale, Resonanzen und Rhythmen in der Alltagsstruktur, die Haltepunkte bieten. Geschichtenerzählen, Gedichte, Schreiben, sei es Tagebuch oder Briefe an den verstorbenen Ehemann, und vor allem Musik von Bach und Purcell als „seelische Rettung“ haben Tarr in der Trauer begleitet und getröstet. Dass Trompeter in aller Welt in der Corona-Zeit jeden Abend auf ihren Balkonen für Edward H. Tarr gespielt haben, bewegt sie zutiefst.

Auch Spaziergänge in der Natur spenden Kraft und Trost. Im Gehen gehe sie in sich, beschreibt Tarr das heilsame Wandern durch den Wald. Unter der Überschrift „Baden, weinen, beten“ greift sie einen Ratschlag eines mittelalterlichen Abts auf. Die Äbtissin und heilkundige Gelehrte Hildegard von Bingen habe die Tränen „Augenregen“ genannt, hebt Tarr die befreiende Wirkung des Weinens hervor. Gebetssituationen erfährt sie als „intime Zwiesprache mit etwas Größerem, Höherem“.

Auch das Hegen und Pflegen des Gartens wirke aufbauend. In ihrem Garten hat sie unter dem Ginkgobaum ein „Tränenbeet“ für ihren verstorbenen Mann mit dessen Lieblingspflanzen gestaltet. „Es geht weiter, aber anders“, ist die Erkenntnis aus einem „tonnenschweren“ Jahr.