Für das Verständnis des Fürstabts Martin Gerbert steht die moderne Politik- und Staatsauffassung ein wenig im Wege. Es fällt nicht leicht, das religiöse und kirchliche Amt des Abtes mit der weltlichen Aufgabe und Macht eines kleinen Regierungschefs (ohne parlamentarische Kontrolle) in Einklang zu bringen. Diese Doppelrolle war Martin II. aus dem Erbe seiner Vorgänger zugefallen.

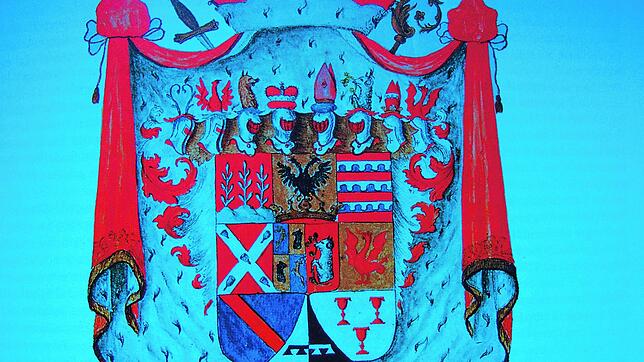

Das Kloster St. Blasien, dem eine so herausgehobene Stellung zwischen Feldberg und Hochrhein und weit darüber hinaus zukam, war dem Machtgedanken grundsätzlich, dann der Festigung und Erweiterung seines Einflusses nicht abgeneigt. Der zehnte Vorgänger des Fürstabts gleichen Abtnamens, Martin I., erwarb 1609 und 1612 den nördlichen und wichtigsten Teil der reichsunmittelbaren Grafschaft Stühlingen. Wegen des bedeutendsten Ortes Bonndorf setzte sich die Bezeichnung Grafschaft Bonndorf durch.

Die Abtei und ihr enger Untertanenbereich mit dem Namen „Zwing und Bann“ unterstanden der Landesherrschaft Österreichs in dem als Vorderösterreich oder auch Vorlande bezeichneten südwestdeutschen Landbesitz der Habsburger. In der Grafschaft Bonndorf war die Position des Abtes, der 1746 zum Fürstabt „geadelt“ wird, in seiner Eigenschaft als Regierung (Landrat, Regierungspräsident oder gar Ministerpräsident?) von jedem Landesherrn unabhängig und einzig dem Reichsregiment des Kaisers zugeordnet.

Mit der Herrschaftsvergrößerung und dem Glanztitel eines Fürsten erwuchs den Äbten Macht und Ansehen, aber auch Verpflichtung und Verantwortung. Dem disziplinierten und seines Auftrags bewussten Fürstabt Martin hätte es widersprochen, wenn er die Obhut für die ihm unterstellten Menschen nicht ernst genommen hätte. Eine Fülle von Anordnungen und Erlassen (gleichwertig heutigen Gesetzen) verdeutlicht seine Gestaltungs-, aber auch Erziehungsfreude. Bei der Erinnerung an seine Ordnungsmaßnahmen ist Beschränkung angesagt. Die Beispiele mögen einen Eindruck von politischer Weitsicht, aber auch unbestrittener Strenge und Härte vermitteln.

Der Holzbedarf für die damalige Lebenswelt führte durch radikalen Verbrauch zu heutzutage unbegreiflichem Holzmangel. Die neue Forst- und Waldordnung 1766 half schließlich dabei, den Missstand langfristig zu beheben, auch wenn die Forstleute aus heutiger Sicht die einseitige Fichtenaufzucht eher kritisch beurteilen.

Das gemeinsame Viehhüten durch Buben und Mädchen untersagte der Seelsorger zwar, der Erzieher und Wissenschaftler Martin Gerbert erließ aber eine umwälzende Verordnung zum Schulwesen mit wenig schmeichelhafter Beurteilung nicht genügend ausgebildeter Lehrer und mit dem Druck auf die Ortschaften, Kosten für Ausbildung und Bezahlung nicht zu scheuen.

Wenn Bonndorf schon den Namen für die das Kloster aufwertende Grafschaft und die Grundlage für den Fürstentitel gab, muss es auch aufleuchten mit dem dort gegründeten Spital und Arbeitshaus und als Krönung mit der Sparkasse, der zweitältesten in Deutschland, die mit fürstäbtlicher Garantie Waisen- und Pflegschaftsgelder sicher anlegen sollte. Zwei Blitzlichter noch zum modernen Denken und Handeln dieses als außergewöhnlich zu rühmenden Ordensmannes: Zur übersichtlichen Verwaltung seines Kleinstaates ließ er jede Ortschaft dokumentarisch mit allen erforderlichen Einzelheiten erfassen, einschließlich der von Geometern angefertigten Karten und Plänen.

Einer wegen Missernte drohenden Hungersnot begegnete der „Regierungschef“ Martin II. durch Schließung der Grafschaftsgrenzen, um Schiebern die Möglichkeit zu nehmen, die geringen Bestände gewinnbringend auszuführen. Es müsste die Rede sein vom Vorgehen gegen die Verwilderung der Sitten (Trunkenheit, Fluchen und Schwören), Verordnungen gegen Kaffeetrinken, Tabakrauchen und Branntweinbrennen, aber auch von der 1780 erlassenen Brandversicherungsregelung. Die ganze Bandbreite ist nicht ausgeschöpft, die Bewertung seiner Anordnungen reicht von christlicher und erzieherischer Fürsorge für seine „Landeskinder“ bis zu politischer Strenge, harter Zucht oder Herrschaftsanspruch. (mut)