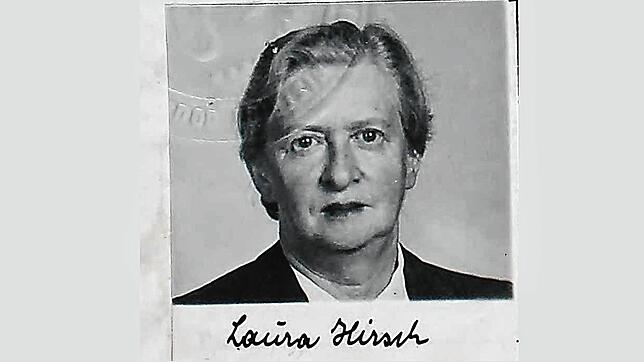

Für die Initiative „Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz“ hat Uwe Brügmann die Lebensgeschichten von Laura Hirsch und ihrem Sohn Gustav Leo recherchiert, für die am Freitag, 25. September, Stolpersteine verlegt werden.

Die jüdische Familie Hirsch

Laura Thanhauser (geboren 1887) heiratete am 4. Oktober 1918 Karl Josef Hirsch, der mit Abraham Lippmann das Geschäft für „Herrenmode und Maßschneiderei“ an der Marktstätte 21 in Konstanz führte. Am 29. Juni 1919 kam Sohn Gustav Leo zur Welt. Die Familie lebte in der Bodanstraße 17. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1928 führte Laura Hirsch als Teilhaberin das Geschäft bis zur Schließung 1933 selbstständig weiter.

Am 22. Oktober 1940 wurde Laura Hirsch in das Lager Gurs deportiert, im März 1941 in das Lager Rivesaltes verlegt. Im Juni 1941 erhielt sie die Mitteilung, sie könne das vor ihrer Deportation beantragte Visum für die USA in Marseille abholen, doch es war bereits abgelaufen. Am 1. September 1942 wurde sie von der Fremdenpolizei in Rivesaltes freigelassen, weil ihr Sohn gegen die Deutschen gekämpft habe.

Auch das hat Uwe Brügmann recherchiert: Sohn Gustav Leo war 1937 von Konstanz nach Palästina emigriert. Er meldete sich freiwillig zu einer jüdisch-palästinensischen Einheit, die auf Seiten der Engländer kämpfte. 1942 geriet er in Griechenland in deutsche Kriegsgefangenschaft. Leo Hirsch kehrte später zurück nach Palästina, heiratete und übersiedelte mit seiner Familie 1950 in die USA.

Zwangsarbeit in Frankreich

Laura Hirsch blieb nach der Entlassung aus dem Lager in Rivesaltes. Ein Dekret vom 2. Januar 1942 der Vichy-Regierung verpflichtete alle französischen und ausländischen Juden zur Zwangsarbeit, so Brügmann. Es folgten weitere Stationen, bis Laura Hirsch am 21. Februar 1945 von der Arbeitsverpflichtung entbunden wurde.

Nach Kriegsende zog sie zunächst in die Nähe von Paris und übersiedelte 1946 in die USA. 1951 heiratete sie Heinrich Sommer, einen emigrierten deutschen Juden aus Memmingen. Fortan nannte sie sich Lore Sommer, arbeitete als Hausangestellte, später als Krankenschwester.

Mitte der 1950er Jahre beantragte sie Wiedergutmachung für Haft und den Verlust ihres Vermögens, was deutsche Behörden nicht umfänglich anerkannten. Lediglich für die Zeit ihrer Internierung in Gurs und Rivesaltes – also für 22 Monate und neun Tage, wie Uwe Brügmann feststellt – erhielt sie eine finanzielle Entschädigung. Sie starb am 26. Januar 1981 in Los Angeles.