Rheinbrücke: Hauptweg und Hinrichtungsort in Konstanz

Die Rheinbrücke war bis 1856 nicht nur einer der Hauptwege in die Stadt, sondern auch Ort zahlreicher Hinrichtungen. Tod durch Ertrinken war im Mittelalter ein verbreitetes Todesurteil in Konstanz, so Daniel Groß. Vollstreckt wurde dieses Urteil oft auf der Rheinbrücke.

Dabei seien die Verurteilten in einen Sack gesteckt, oder ihnen Beine und Arme zusammengebunden worden, sodass sie nicht mehr schwimmen konnten. Dann wurden sie von der Brücke aus in den Seerhein geworfen. Dieses Schicksal erleiden musste auch 1455 eine Frau namens Ällin und ihre Vertraute. Ällin sei verurteilt worden, weil sie versucht hatte, ihren Mann zu vergiften und auch verdächtigt wurde, ihren vorherigen Ehemann erfolgreich vergiftet zu haben. Wobei ihre Vertraute ihr geholfen haben soll.

Dass in der Mitte des 15. Jahrhunderts Frauen zum Tode verurteilt wurden, sei aber eher selten gewesen. Wie Peter Schuster in seinem Buch „Eine Stadt vor Gericht. Recht und Alltag im spätmittelalterlichen Konstanz“ schrieb, seien zwischen 1430 und 1460 in Konstanz 81 Todesurteile gesprochen worden, nur zwei davon hätten Frauen betroffen.

Frauenpfahl in Konstanz: Symbol grausamer Strafen

Noch heute erinnert eine hölzerne Säule mit einer weißen Kugel obenauf im Wasser vor dem Stadtgarten an einen weiteren Hinrichtungsort: den Frauenpfahl. Denn obwohl Frauen seltener zum Tode verurteilt wurden als Männer, gab es auch Frauen, die hingerichtet wurden.

So zum Beispiel die Diebin Appolonia, die am 9. November 1532 am Frauenpfahl ihren Tod fand. Zumeist, davon wird ausgegangen, habe es sich bei den Verurteilten um Ehebrecherinnen gehandelt. Diese wurden wohl zusammen mit einer Schlange, einer lebenden Katze oder einem Huhn in einen Sack eingenäht und in den Bodensee geworfen.

Obermarkt: Pranger und öffentliche Hinrichtungen

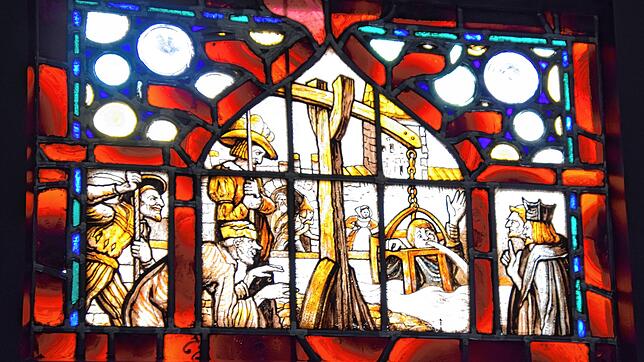

Der Obermarkt war im Mittelalter einer der zentralen Marktplätze in Konstanz. Und nicht nur das: Neben Essensständen waren auf dem Obermarkt damals auch Pranger und Galgen zu finden. Daniel Groß geht davon aus, dass dort hauptsächlich kleinere Strafen am Pranger vollstreckt wurden.

Doch nicht nur: Belegt ist dort beispielsweise 1438 die Hinrichtung eines Mannes namens Pontius. Ihm wurde vorgeworfen, einen aufrührerischen Anschlag an das Münster gepinnt zu haben. Dafür musste er mit dem Tod bezahlen. Er wurde gemeinsam mit einem Gehilfen am Obermarkt geköpft.

Erst beim fünften Schlag sei der Kopf des Mannes vom Körper getrennt worden, bei seinem Gehilfen benötigte das sogar acht Schläge. So steht es in Johann Marmors Werk „Geschichtliche Topographie der Stadt Konstanz und ihrer nächsten Umgebung: mit besonderer Berücksichtigung der Sitten und-Kulturgeschichte derselben“ (1871). 1463 sei auf dem Obermarkt außerdem ein Mann gehängt worden, der einen Kelch aus einer Kirche gestohlen hatte.

Schnetztor: Eingemauert im Mittelalter

Eigentlich ist das Schnetztor im Mittelalter kein klassischer Hinrichtungsort. Doch aus historischen Quellen ist zu entnehmen, dass dort 1452 ein Mann lebenslänglich eingemauert wurde. Doch er starb nicht sofort. Denn er wurde weiterhin mit Brot und Wasser versorgt, sodass er einen langen und qualvollen Tod erleiden musste. Aushalten musste er diese Bestrafung, weil er seine Frau im Zorn erdolcht haben soll.

Kreuzlingen und Gottlieben: Hinrichtungen vor den Toren von Konstanz

Zwei der Konstanzer Hinrichtungsorte befinden sich gar nicht in Konstanz selbst, sondern in der Schweiz. Einer davon auf der Sandbreite in Kreuzlingen, vor den damaligen Toren der Stadt. Dort seien vor allem Hinrichtungen am Galgen durchgeführt worden.

Grausame Strafen: Verbrennungen und Homosexualität im Mittelalter

Oft wurden die Verurteilten als abschreckendes Beispiel für Fremde hängen gelassen, bis sie verrotteten, erzählt Daniel Groß. Auch zu Verbrennungen kam es dort. 1464 wurden an dieser Richtstätte nach historischen Quellen zwei Männer verbrannt, die Ketzerei betrieben haben sollen. Einer davon sei ein Mönch gewesen. Daniel Groß: „Das ist eines von wenigen Beispielen von verurteilter Homosexualität in Konstanz.“

Tägermoos: Zum Sterben aus der Stadt geschleift

Ebenfalls in der Schweiz befand sich eine Richtstätte in Richtung Gottlieben. Nur wenige Schritte entfernt vom Wall am Rhein habe dort ein Galgen auf einer Anhöhe gestanden, so belegen es mittelalterliche Quellen. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts sei diese Richtstätte in Gebrauch gewesen. Verbreitet war es wohl, dass Verurteilte am Pferd zur Richtstätte außerhalb der Stadt geschleift wurden. „Sie wurden damit symbolisch und faktisch aus der Gesellschaft ausgeschlossen“, so Groß.

Häufige Fragen zu historischen Hinrichtungsstätten in Konstanz:

Welche Hinrichtungsarten gab es im mittelalterlichen Konstanz?

Im Mittelalter wurden in Konstanz vor allem Galgen, Ertränken und Enthauptungen vollzogen. Seltener kam es zu Strafen wie Pfählen, lebendig Begraben oder Verbrennen.

Wo fanden in Konstanz am Bodensee die meisten Hinrichtungen statt?

Zentrale Orte waren die Rheinbrücke, der Obermarkt und der Frauenpfahl im Bodensee. Außerhalb der Stadt wurden Hinrichtungen auch in Kreuzlingen und Gottlieben durchgeführt.

Was ist der Frauenpfahl in Konstanz?

Der Frauenpfahl ist eine hölzerne Säule im Bodensee, die bis heute an einen historischen Hinrichtungsort erinnert. Dort wurden vor allem Frauen, oft Ehebrecherinnen, ertränkt.