Was Möggingen mit der Ukraine-Krise zu tun hat? Auf den ersten Blick nicht sonderlich viel. Aber die große internationale Politik wirkt sich bis in Radolfzells kleinsten Ortsteil aus. Russland schickt nämlich aufgrund des Konflikts mit der Ukraine derzeit weniger Raketen zur Internationalen Raumstation ISS. Und deswegen startet auch das Icarus-Projekt des Max-Planck-Instituts (MPI) für Ornithologie, das in Möggingen sitzt, erst ein Jahr später, im Frühjahr 2017. „Das macht aber nichts“, berichtet MPI-Direktor Martin Wikelski ganz entspannt. Beim Icarus-Projekt wird eher in Dekaden als in Jahren gedacht und die Russen seien sowieso ganz tolle Partner.

Nicht nur mit russischer Hilfe werden in den kommenden Jahren die Wanderbewegungen der Tiere auf dem ganzen Planeten beobachtet und ausgewertet. Die Möglichkeiten sind mannigfaltig: Naturkatastrophen könnten mithilfe der Tiere vorhergesagt werden, Epidemien möglicherweise unterbunden. Wikelski war es zu Beginn des Projekts nicht klar, welche Chancen Icarus bietet – auch auf ethischer und moralischer Ebene. „Die Beziehung zur Natur verändert sich durch diese Informationen. Die Tiere bekommen einen Wert, sind Informationsträger für die Menschheit“, erklärt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Und man würde ja auch nie seinen Lawinenhund erschießen.“

Ein die Welt umspannendes Projekt mit Basislager in Möggingen also – das muss kein Widerspruch sein. „Wir fühlen uns hier gut aufgehoben“, sagt Wikelski. „Unsere internationalen Gäste fühlen sich sehr wohl und daran sind die Mögginger wesentlich beteiligt.“ Auch die Umschreibung „das Kalifornien Europas“ fällt im Gespräch – ein sicherlich schmeichelhaftes Etikett. Allein 31 Nationen umfasst derzeit die Gruppe der 68 Doktoranden, die in der IMPRS (International Max Planck Research School for Organismal Biology) forschen. Das Kooperationsprogramm zwischen dem MPI und dem Fachbereich Biologie der Universität Konstanz unterstützt Doktoranden der Verhaltensforschung, Ökologie, Evolutionsbiologie, Physiologie und Neurobiologie – und es werden immer mehr, wie die Koordinatorin Mäggi Hieber-Ruiz weiß.

Sie werden sicherlich gelockt durch spannende Projekte des MPI: So entsteht zum Beispiel in den kommenden Jahren unter Leitung von Iain Couzin ein neues Forschungszentrum für Schwarm- und Kollektivverhalten an der Uni Konstanz. Dort können bald Tiergruppen in holografischen 3D-Umgebungen beobachtet werden – es ist dadurch möglich, die Bewegungen jedes einzelnen Tieres räumlich und zeitlich zu erfassen. In einer kleineren Ausgabe wird solch ein Raum gerade in Möggingen errichtet.

Martin Wikelski mit einem südafrikanischen Flughund, der mit einem Icarus-Sender ausgestattet wurde.

| Bild: Christian Ziegler for Max PlanckEinblick in die Wissenschaft

Die Spitzenforscher aus der ganzen Welt sind das eine, aber auch Laien und Vogelfreunde aus der Umgebung interessieren sich dafür, was in den kommenden Jahren in dem Institut passiert, das einmal als Vogelwarte begann. In den vergangenen Jahren hat sich das MPI für Besucher geöffnet, die Resonanz ist teilweise überwältigend. „Wir nehmen gerade gar keine Führungen mehr an“, sagt Babette Eid, die für MaxCine, das Öffentlichkeitszentrum des MPI, zuständig ist. Auch die verschiedenen Vorträge der Forscher sind in der Regel gut besucht.

Ein großes Ziel ist es darüber hinaus, Kinder und Jugendliche nachhaltig für Tiere, Biologie und Wissenschaft zu begeistern. Mit Workshops in den Ferien, regelmäßigen Nachmittagsterminen oder Sommercamps. Ein ganz neues Projekt streckt dabei ebenfalls die Fühler Richtung 2020 aus: „Should I stay or should I go“ nennt es sich, also übersetzt „soll ich bleiben oder soll ich gehen“. Die vermeintlich unscheinbare Amsel steht dabei im Mittelpunkt. Schülergruppen aus Deutschland, Finnland, den Niederlanden, Frankreich, Russland, Polen und Spanien arbeiten über drei Jahre zusammen, begleiten auch mithilfe des Icarus-Projekts die Amsel über Grenzen hinweg und entdecken so die Welt der Wissenschaft.

Ein ambitioniertes Projekt also, bei dem die Schüler zu Botschaftern für das Icarus-Projekt werden sollen. Die Nachfrage in Radolfzell sei aber grundsätzlich eher verhalten, berichtet Babette Eid. „Der Kontakt zu den Schulen, insbesondere den Gymnasien, ist in Radolfzell etwas schwierig.“ Aber bis 2020 kann sich das ja noch ändern.

Zentrum eines globalen Systems

Mit modernster Technik die Natur besser verstehen – das ist das Ziel des Icarus-Projekts am Max-Planck-Institut in Möggingen. Wie Menschen davon profitieren und wie die Technik funktioniert.

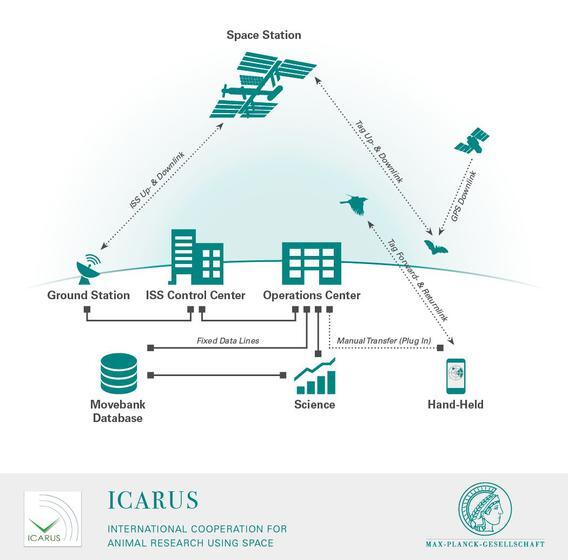

- Das Icarus-Projekt: Was sagen uns die Wanderbewegungen der Tiere über den Zustand der Erde? Das ist die Fragestellung hinter dem Icarus-Projekt des Max-Planck-Instituts für Ornithologie. Weltweit sollen Tiere (Insekten bis Elefanten) mit kleinen GPS-Empfängern ausgestattet werden, die ein Signal an die Internationale Raumstation ISS übertragen. So können die Wissenschaftler Tiere beobachten, ihren Standort, ihre Bewegungsrichtung, ihre Geschwindigkeit. Von diesen Daten erhoffen sich die Forscher Informationen zu globalen Problemen wie zur Ausbreitung von Epidemien oder zur Überfischung der Weltmeere. Auch eine frühe Warnung vor Naturkatastrophen könnte möglich sein, da Tiere Umweltveränderungen deutlich früher wahrnehmen als Menschen und entsprechend reagieren. Das wiederum könnte Auswirkungen auf die Versicherungsbranche haben.

Denn wenn Naturkatastrophen voraussehbar werden, sind sie auch versicherbar.

- Der Zeitplan: Eigentlich sollte es im August 2016 losgehen – der Start wurde nun aus technischen und politischen Gründen aber ins Frühjahr 2017 verschoben. Das Sende- und Empfangssystem wird dann am russischen Teil der ISS angebaut, die russische Raumfahrtagentur Roskosmos ist neben dem MPI für Ornithologie und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) an dem Projekt beteiligt. Zuerst werden Tiere in der Mongolei mit den Sendern, den sogenannten Tags, bestückt. Das Gebiet ist ideal, weil es wenig elektrische Störung gibt. In den ersten zwei Jahren sollen mehrere Zehntausend Tiere weltweit mit derartigen Sendern ausgestattet werden. Auch die Tags werden stetig verbessert: Für 2020 ist der erste Sender geplant, der nur ein Gramm wiegt und auch an größeren Insekten befestigt werden kann.

- Der lokale Gedanke: Das sogenannte Userdata Center für das Icarus-Projekt entsteht in Möggingen am Institut. Das Zentrum ist der Schaltkopf, die Intelligenz des globalen Systems. „Einige an neuen Arbeitsplätzen“ seien dadurch zu erwarten, sagt MPI-Direktor Martin Wikelski. Und noch eine Zahl: Allein für Icarus seien bisher etwa 27 Millionen Euro an Fördermitteln geflossen – davon profitiere natürlich auch die lokale Wirtschaft.