Mit einem Tag des offenen Handwerks haben viele Betriebe in Singen ihre Unternehmen präsentiert und dabei auch ihre Auszubildenden beim Besuch der Schüler in die Unternehmenspräsentation mit eingebunden. Nichts sei authentischer, als der direkte Kontakt zwischen Auszubildenden und Schülern, lautet die Überzeugung der Unternehmer.

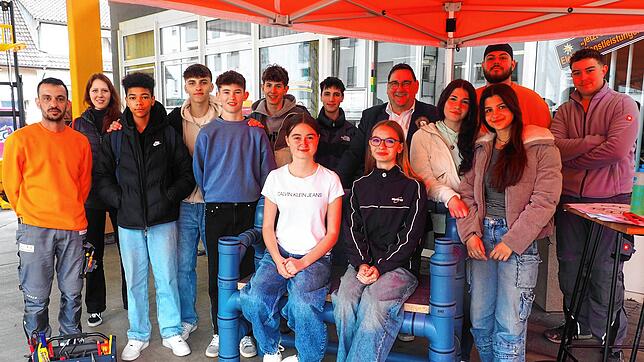

Einer von ihnen ist Aid Secic, Auszubildender beim Sanitärbetrieb Kumpf und Arnold in der Hohenkrähenstraße. Er hat zusammen mit Aaron Linsenmann, Azubi im zweiten Lehrjahr, Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums vor die praktische Herausforderung gestellt, aus Abwasserrohren eine Sitzbank zusammenzustecken. Dabei ging auch die Frage an Aid Secic, wie ihm denn die Ausbildung so gefalle, worauf er spontan und mit Überzeugung antwortete: „Mega!“

Sanitärbranche vor großen Veränderungen

Geschäftsführer Ingo Arnold stellte den jungen Gästen das Unternehmen und die Ausbildungsberufe vor, wobei schnell klar wurde, wie sehr sich der Ausbildungsberuf des Heizungs- und Lüftungsbauers in den vergangenen Jahren verändert hat, was er im griffigen Slogan „Von der Zange zum Smartphone“ zusammenfasste. Heizungsbauer seien Spezialisten, die Kunden zu energiesparenden Einbauten, Umbauten und Sanierungsmaßnahmen berieten und die Um- und Einbauten dann auch vornähmen. Sie könnten sich per Rechner in die Heizungsanlage des Kunden einwählen und diese vom Betrieb aus zu überwachen. Sie wüssten oft vor dem Kunden, wenn etwas nicht stimme und seien, falls notwendig, innerhalb kurzer Zeit vor Ort.

Der Beruf des Heizungsbauers sei vielfältig und decke in ihrem Betrieb auch die Felder Sanitär, Elektro und Klima ab. Nach der Ausbildung sei die Spezialisierung, etwa die zum Anlagen-Mechaniker, möglich. Umwelttechnik spiele bei ihnen eine große Rolle. Ingo Arnold führte dazu als Beispiel die Abwärme einer Kläranlage an, wobei sie dafür gesorgt hätten, dass diese zur Wärmeversorgung Dritter genutzt werde.

Bei der Sparte Elektro spiele Photovoltaik eine große Rolle, wobei sie nicht dafür zuständig seien, die Module auf dem Dach zu installieren, sondern sich darum kümmerten, wo der produzierte Strom im Haus hinfließe. Wieder ein anderes Geschäftsfeld sei Sanitär, wo es um Leidenschaft gehe, um Design. Die dreidimensionale Planung geschehe in Abstimmung mit dem Kunden. Ingo Arnold adressierte eine ganz besondere Bitte an die Schülerinnen, die sich von Rollenklischees verabschieden sollten. Er brauche mehr weibliche Fachkräfte, deren besondere Stärken er im Kundenkontakt, in der Beratung sieht.

Bei Kumpf und Arnold seien Praktika von einem Tag bis zu zwei Wochen möglich. Bei Abiturienten sei eine Verkürzung der Lehrzeit, die normalerweise 3,5 Jahre dauere, üblich. Diese erfolge nach eigenem Vermögen des Abiturienten in Abstimmung mit dem Ausbildungsbetrieb. Dabei sei nicht die Theorie das Problem, sondern die Praxiserfahrung, die jeder, unabhängig von der Schulbildung, brauche. Aktuell bildet der Betrieb sechs Personen aus.

Fahrradhandel stellt sich der Digitalisierung

Auch im Fahrradhaus Stroppa mit angegliedertem E-Bike-Center war es mit Hans-Peter Stroppa der Chef selbst, der die ausschließlich männlichen Schüler der siebten Klasse der Ekkehard-Realschule begrüßte. Beim Singener Fahrradspezialisten lernen derzeit drei Azubis den Beruf des Mechatronikers, wobei die Ausbildungsdauer 3,5 Jahre beträgt. Auch in diesen Ausbildungsberuf haben sich die Anforderungen in den letzten Jahren stark gewandelt.

Die wachsende Sparte der E-Bikes habe nicht nur die fundierte fachliche Beratung verändert, sondern damit einher sei auch eine umfassende Digitalisierung gegangen. Das moderne Fahrrad sei Lastenträger sowie Statussymbol und könne individuell auf den Kunden zugeschnitten werden. Patrick Kammel, stellvertretende Geschäftsführer, ist für diese individuellen Umbauten zuständig.

Doch das handwerkliche Geschick ist nach wie vor wichtig, wie Werkstattleiter Andreas Fecht zeigte, als er an einem modernen E-Bike das Hinterrad abmontierte, den Reifen von der Felge nahm, um dann den Schlauch zu wechseln. Auch die Jungs aus der Ekkehard-Realschule durften sich daran probieren. Hans-Peter Stroppa sprach dann auch die unliebsameren Routinen an, die aber notwendig seien, wie etwa die, dass am Freitag immer die Werkstatt aufgeräumt werden müsse.

Drei- bis viertägige Praktika ab 14 Jahren seien bei Stroppa möglich. Sie sollten einfach persönlich vorbeikommen und fragen. Die Praktikanten dürften in der Zeit selbst mitanpacken, doch liege es an jedem selbst, an dessen persönlichem Interesse und Engagement, was er letztendlich mitnehme, so Hans-Peter Stroppa.

Optiker benötigen feinmechanisches Geschick

Eine gänzlich andere Sparte verkörpert das Brillenfachgeschäft Individuell Optik in der Scheffelstraße. Es oblag Florian Trunk, Optikermeister und Juniorchef des Unternehmens, den Neuntklässlern der Zeppelin-Realschule den Ausbildungsberuf des Optikers näherzubringen. Brillen stellten sowohl ein individuell auf den Kunden zugeschnittenes Schmuckstück als auch Sehhilfe dar.

Neugierig betraten die Schüler die Werkstatt, wo seltsame Geräte zu sehen waren, wie etwa ein automatisierter Refraktor: Die computergesteuerte Maschine wird während einer Augenuntersuchung unter anderem dafür verwendet, um die Sehstärke zu messen. Der Optiker erkennt damit zum Beispiel auch eine Linsentrübung. Er schreibt dann einen Befund und schickt diesen an den Augenarzt. Dieser Beruf zählt nicht von ungefähr zum medizinischen Handwerk. Florian Trunk erzählte fachspezifisches vom menschlichen Auge: Die Linse verliere im Laufe des menschlichen Lebens an Flexibilität und werde härter und unflexibler, was sich auf das Sehvermögen negativ auswirke.

Physik und Mathe sei für den Beruf wichtig, auch die Werkstoffkunde. Man könne später auch den Meister machen und es gebe sogar einen Studiengang Augenoptik. Doch feinmechanisches Geschick ist auch gefragt, etwa wenn es gilt, Brillengestelle auf die Kunden anzupassen. Der Kundenkontakt sei als Optiker ebenfalls sehr wichtig. Er dient dem Kunden in Bezug auf die Brille auch als Stilberater.