Donaueschingen – "Ein Westfale nah dem Schwaben – Der 30-jährige Heinz Bunse sieht sich vor allem als Stadtplaner": So titelte der SÜDKURIER am 19. Januar 1984, als der Gemeinderat unter 60 Bewerbern sich für den jungen Bewerber, der quasi frisch von der Uni kam, entschied. Es war keine leichte Wahl: zwei weitere Bewerber wurden damals eingeladen, beide älter und Bunse selbst sah sich weniger als Favorit. Doch nach mehr als drei Stunden fiel die Entscheidung: Der Stadtrat wollte Bunse, die Verwaltung war damals wohl auch nicht ganz unbeteiligt und sprach sich für den 30-jährigen Westfalen aus, der sich zu jenem Zeitpunkt schon hundertfach beworben hatte und eigentlich selbst nicht damit rechnete, dass er das Rennen machen würde.

Damals ahnten wohl die wenigsten, dass Bunse mehr als 34 Jahre und drei Monate bleiben und die Stadt maßgeblich gestalten würde. Dass er nicht nur in seiner Amtsstube sitzen würde, sondern den Kontakt zu den Bürgern suchen und in vielen Bereichen, die nicht gerade in die eines Stadtbaumeisters gehören, gestaltend mitwirken würde. Und es ahnte wohl kaum jemand, dass Donaueschingen die Heimat von Heinz Bunse werden würde – am wenigsten er selbst. Geplant war das nicht. "Das war für mich einfach ein Versuch", sagt der Donaueschinger Stadtbaumeister. Doch Bunse wuchs mit dem Amt und das Amt mit Bunse und die Stadt, die Region und die Menschen ihm ans Herzen.

Die Stadt, in der Bunse am 1. April 1987 seinen Dienst antrat, war eine andere. Damals wurde sie noch oft Baardorf genannt – das fürstliche Erbe mit vielen Jugendstilgebäuden, gepaart mit landwirtschaftlichen Höfen. Drei Bundesstraßen trafen sich am Rathaus. Wer vom Schellenberg zu Fuß in die Stadt wollte, musste über eine der großen Autobrücken. Der Platz am Hanselbrunnen war kein Treffpunkt, um zu sehen und gesehen zu werden, sondern gefüllt mit Autos. Die Jugendmusikschule war der einzige Bestandteil des heutigen Bürger- und Kulturzentrums rund um den Max-Rieple-Platz.

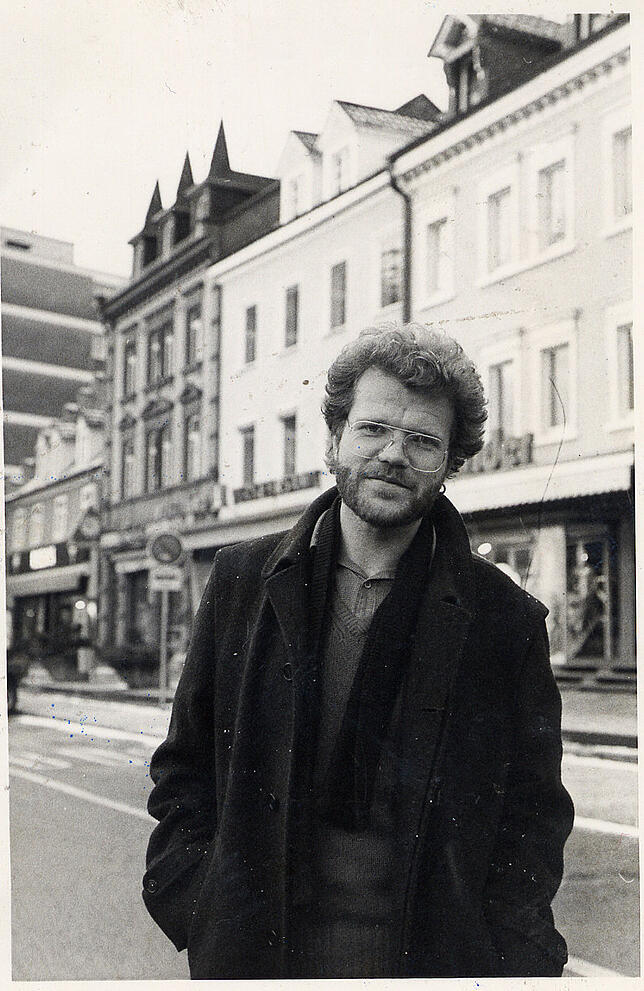

Platz zum Gestalten gab es reichlich. Auch wenn sein Vorgänger Uwe Kuhn zum Abschied zu Bunse gesagt haben soll: „Ich gehe, weil ich Hochbauarchitekt bin und es hier keine Hochbauaufgaben mehr gibt.“ Denn auf den jungen Mann mit dem Lockenkopf wartete die erste große Aufgabe: Die Planungen für die 1100-Jahr-Feier, die 1989 stattfinden sollte, liefen an. "1100 Jahre heißt, dass alles neu sein muss", blickt Bunse zurück. Schließlich muss sich die Stadt ja herausgeputzt präsentieren, und man muss etwas zum Vorzeigen haben. "Sie haben, glaube ich, noch die Probezeit abgewartet und mir dann mitgeteilt, dass in fünf Jahren alles neu sein muss." Motiviert wollte Bunse sofort die Pläne umsetzten. Diese gab es allerdings noch gar nicht. Und so blieben ihm letztendlich vier Jahre, um über sich hinauszuwachsen.

Vier Jahre: Der Max-Rienkle-Platz das war noch nicht geplant, der Rathausplatz war noch nicht geplant und der Platz am Hanselbrunnen war noch nicht geplant. Für die Stadtbibliothek gab es zwar schon Pläne. Die sahen allerdings einen Kubus vor. Dieser sollte die neue Heimat für die Stadtbibliothek, die Musikschule und die Volksschule rein. Allerdings: Die Pläne waren zu teuer und wurden nicht umgesetzt. Doch manchmal ist Sparen auch nicht schlecht, denn der große Baukörper hätte wohl aus heutiger Sicht das Residenzviertel maßgeblich bestimmt. "Ich bin ganz froh, dass ich das dann so nicht bauen musste, sondern dass wir da was selber entwickeln konnten", blickt der Stadtbaumeister zurück. Auch die drei Plätze, die die Karlstraße säumen, stammen aus der Feder des Bauamtes. Auf die Frage, wen man denn mit den Planungen beauftragen sollte, bekam Bunse eine deutliche Antwort: Sie sind doch Stadtplaner, das können Sie doch.

Und so wurde geplant und gebaut: vom neuen Bürger- und Bildungszentrum die Karlstraße entlang bis hin zum Rathausplatz. Mit einem erfahrenen Tiefbauer – Horst Kunze – und einer guten Mannschaft schaffte es Bunse tatsächlich: zwei Jahre für die Planungen, zwei Jahre für den Bau. "Es war ein Kraftakt. Aber 1989 zur 1100-Jahrfeier waren wir wirklich fertig."

Und der Westfale, der so langsam zum Donaueschinger wurde, zeigt mit diesem Projekt auch erstmals seine Handschrift. Drei völlig unterschiedliche Plätze hatte er geschaffen. Der Max-Rieple-Platz als ruhiger Platz, auf dem man auch mal unbesorgt seine Kinder rennen lassen kann und sie mit dem Dreirad fahren können. Und man hat eines: Ruhe. Der Rathausplatz ohne große Gastronomie, dafür mit Bäumen, wo man auf einer Bank sitzen, die Beine strecken und auf den Musikantenbrunnen schauen kann. Und der Platz am Hanselbrunnen, der Treffpunkt, um zu sehen, und vor allem auch gesehen werden. Jeder Platz hat einen eigenen Charakter, und das ist genau das, was Bunse auch erreichen wollte – kein Einheitsbrei, sondern ganz verschiedene Bedürfnisse befriedigen. Es muss nicht jeder Platz belebt sein. Es muss nicht jeder Platz grün sein. Es muss nicht jeder Platz wie der andere aussehen.

Wobei er gerade beim Platz am Hanselbrunnen zu spüren bekam, was ihm noch oft in den zukünftigen Jahren widerfahren sollte: Erst einmal Ablehnung, Skepsis und ein "das wird doch nie funktionieren". Denn der Platz diente nicht den Bürgern zum Aufenthalt, sondern den Autos – zwei Reihen Parkplätze und eine Fahrgasse. Für Fußgänger war hier wenig Platz. Bunse sah einen offenen Platz vor, die Autos am Straßenrand. Kritiker sagten ihm ein "totes Eck" voraus, weil die Leute nicht bereit wären, 20 Meter zum Café zu laufen. Der Pächter des damaligen Café Hengstlers saß sogar mit einem Anwalt bei Oberbürgermeister, wollte gegen die Pläne vorgehen, sie verhindern. Seine Chance in den Planungen hatte er nicht erkannt, denn heute ist es der belebteste Platz in der Stadt – ein Treffpunkt, wo die Leute vor den Cafés sitzen und die Sonne genießen.

Ist da nicht auch etwas Genugtuung dabei, dass man die Kritiker Lügen gestraft hat und doch recht hatte? "Ich würde sagen: Freude. Freude darüber, dass es so gut geworden ist." Doch manchmal hat Bunse dann doch ein Déjà-vu, wenn ihm solche Diskussionen immer wieder begegnen. Für andere Meinungen zeigte sich Bunse immer offen. Ein Mann des Dialoges. Nur eines ließ er nie gelten: den Satz "früher war doch alles besser". Hier kam seine Leidenschaft für die Fotografie ins Spiel. Mit alten und aktuellen Bildern und Zukunftsvisionen begegnete er oft diesem Totschlagargument. Zeigte, wie es früher war, wie es heute ist und wie es weitergehen soll. Oft die Erkenntnis: Es war früher doch nicht so schön, als es noch keinen Kanal gab, die Gülle über die Straße lief, der Bauernhof mitten in der Stadt lag oder die Mühlenbrücke noch niveaugleich war und eine Schrankenanlage hatte. Daraus entstand eine einzigartige Form der Bürgerbeteiligung: Die Menschen kamen, um alte Bilder zu sehen, und wurden gleichzeitig über laufende Projekte und geplante Vorhaben informiert.

Doch nicht nur der Stadt hat er verschiedene Gesichter gegeben: Ihm lag nicht nur die Innenstadt am Herzen, sondern auch alle Ortsteile und vor allem deren Individualität. "Wir haben versucht, für jeden Ortsteil, für jedes Dorf das Besondere zu betonen. Meistens waren es natürlich Platzgestaltungen und Straßengestaltungen. Immer unter dem Blick, dass es orts- und nicht Auto gerecht ist. In der Stadt hat er immer versucht, einen historischen Bezug zu finden und sich an der Umgebung zu orientieren. Die Vorgehensweise in den Ortsteilen war gleich – wenn auch mit anderen Maßstäben. "Man redet mit den Leuten und man fragt Ernst Zimmermann, ob es irgendwie eine besondere Geschichte zum Ort gibt", erklärt Bunse. Und auch eine Bürgeranhörung sei ein gutes Mittel, um solche Besonderheiten zu erfahren. "Das Vorgehen ist eigentlich immer gleich. Wir brauchen Bezugspunkte, Reibungspunkte, Erinnerungen, und dann können wir daraus eine Planung machen."

Die Geschichte und deren Erbe spielten immer eine große Rolle bei seinen Planungen: Als Stadtbaumeister fängt man schließlich nicht bei Null an, sondern man baut auf Existierendes auf. Doch wer die Vergangenheit verklären wollte, der war bei Bunse am falschen Mann. Wenn jemand sagt "Früher war alles schöner", dann hat es Bunse gereizt. Deshalb hat er sich auch intensiv mit der Geschichte der Stadt beschäftigt. Es führte auch zum Engagment in einem anderen für Bunse wichtigen Bereich. Denn auch Freunde konfrontierten ihn mit dem "früher war alles besser". So beispielsweise sein Freund Harry Ludszuweit: Früher war es schöner, denn früher wurde in Donaueschingen triadisches Ballett von Oskar Schlemmer aufgeführt. Heute sei ja künstlerisch nichts mehr los in diesem Ort.

Und als ihm dann noch sein Chef Bernhard Everke sagte, wenn ein Heinz Bunse etwas vermisse – einen Jazz-Club oder Kabarett –, solle er es doch selbst organisieren. Wenn's das in Villingen gibt und in Donaueschingen nicht, müsste man nicht nach Villingen, sondern das in der Stadt organisieren. Heraus kam nicht nur die Kleinkunst im Gewölbekeller – die erfolgreichste Reihe der Musikfreunde, die Bunse auch als Präsident geführt hat. Oder der Turm am Max-Rieple-Platz: Er wurde zur Galerie, die den Künstlern auch Betrachter bringt, die sonst eigentlich nicht ins Museum gehen. Wo immer Bunse aktiv war, er holte sich Gleichinteressierte ins Boot, nutzte Kontakte und erreichte so noch mehr. Heute staunen seine Freunde aus dem Ruhrgebiet nicht schlecht, was "in diesem Dorf" alles an kulturellem Programm geboten wird. "Diese großen Bereiche, in denen ich mich dann verwirklichen konnte, in denen ich was umsetzten konnte und in denen ich etwas schaffen konnte: Das hat mir geholfen, dass ich mich hier wohlgefühlt habe.

"Ich bohre gerne dicke Bretter."

Heinz Bunse blickt auf die 34 Jahre und drei Monate, in denen er Donaueschingen als Stadtbaumeister gestaltet hat, zurück.

Herr Bunse, hätten Sie ihn Ihrer Anfangszeit gedacht, dass Sie solange in Donaueschingen bleiben werden?

Nein, das war für mich einfach ein Versuch. Ich wollte unbedingt in eine Kommune, weil ich gerne dicke Bretter bohre und Projekte gern umsetze und realisiere. Und das geschieht eben nicht im Büro, sondern bei den Kommunen. Als ich das Zweite Staatsexamen bei der Stadt Dortmund gemacht habe, ist mir klar geworden, dass ich nicht in einer großen Stadt arbeiten möchte. Da waren die Wege so umständlich und langwierig. Hier war eine Stelle ausgeschrieben, und ich wollte sowieso mal nach Donaueschingen, weil ich meine Studienkollegen Wolfgang Karrer besuchen wollte. Ich dachte, ich probiere es einfach mal, und vielleicht zahlt die Stadt die Reisekosten.

Hatten Sie schon von Beginn an eine Vision, oder entwickelte die sich erst im Laufe der Zeit?

Nein, eine Vision muss man grundsätzlich haben. Bei mir war es immer der Dreiklang: Wohnen, Einzelhandel und Kultur. Alle drei sind wichtig für die Innenstadt. Und natürlich der Jugendstil. Wir sollten das, was wir an alten Gebäuden noch haben, erhalten. Deswegen haben wir ganz früh auch eine Stadtbildsatzung gemacht. Das war vor 20 oder 15 Jahren, mittlerweile haben wir die dritte Fassung.

Gibt es ein historisches Gebäude, dessen Abriss Sie bedauern?

Klar, es gibt diese Villa Schäbel. Die stand an der Ecke Schulstraße/Karlstraße. Es wäre schön, wenn es die noch geben würde, aber dafür hätte man auch 50 Wohnungen weniger in der Innenstadt. Ganz klar trauert man um einzelne Gebäude. Aber das ist eine Stadt mit einem kontinuierlichen Prozess. In den letzten Jahren ist weniger abgebrochen worden.

Wenn Sie zurückblicken: Wie unterscheidet sich die Stadt heute von ihrer Vision damals?

Sie liegen sehr nahe beieinander. Wenn Sie mir vor 30 Jahren gesagt hätten, dass es hier wieder ein Kino gibt. Dass wir ein Kunstmuseum haben, dass wir jeden Monat mehrere hochkarätige Veranstaltungen anbieten. Dass es die Regionale gibt. Oder dass wir einen Strawinsky-Saal haben, der deutschlandweit gelobt wird. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Wir haben viel gemacht in diesen 30 Jahren, um diese Dinge umzusetzen.

Sie betonen ausdrücklich das Wir.

Das Wir ist mir wichtig: Das sind Bernhard Everke, Thorsten Frei, Erik Pauly und Bernhard Kaiser und natürlich der Stadtrat. Es geht immer darum, das richtige Zeitfenster zu erkennen. Ist jetzt der richtige Augenblick – von den Baupreisen, vom Bedarf, von den Förderprogrammen. Und dann muss man als OB auch den Mut haben. Man kann bei Projekten wie den Donauhallen totalen Schiffbruch erleiden und damit untergehen. Man muss irgendwann alles auf eine Karte setzen und ein Projekt starten.

Hat man in Donaueschingen bei einem Projekt den richtigen Zeitpunkt verschlafen?

Eigentlich nicht. Klar, man könnte noch viele andere Projekte beenden. Beispielsweise das Rathaus zwei. Das müssen wir jetzt dringend starten. Immerhin haben wir das jetzt richtig auf die Schiene gesetzt, und meines Erachtens wurde vom Gemeinderat die richtige Lösung ausgesucht. Da muss man jetzt am Ball bleiben.

Neben Ihrer Vision: Was war Ihnen immer wichtig bei Ihrer Arbeit?

Ich hatte immer ein Faible für die Dörfer. Deswegen haben wir auch vom ersten Jahr an entsprechende Konzepte gemacht. Wir haben alle Dörfer einbezogen und Stück für Stück die Planungen umgesetzt. Alle zehn Jahre muss man erneut planen, es gibt neue Richtlinien, Fördertatbestände und Förderprogramme. Und es gibt neue Richtungen und Ideen. Das ist nie zu Ende, und wir haben noch einiges in der Schublade.

Was hat am meisten Nerven gekostet?

Der Kaiserbrunnen. Für einen Kreisverkehr bekommt man immer Lob. Das war auch beim Kaiserkreisel. Bis dann die Wolke kam. Bei der Wolke gab es dann immer nur Fragen. Und die Lokalpresse hat das natürlich auch angeheizt. Eine Abstimmung im Internet gerade über Neue Musik oder Neue Kunst ist schwierig. Aber wir haben uns wacker geschlagen. Zwar haben wir in der Abstimmung nicht gewonnen, aber wir sind gut aus der Abstimmung rausgegangen. Wir hatten auch etliche prominente Befürworter. Mittlerweile hat es sich beruhigt.

Als Stadtbaumeister mussten Sie auch Kritik einstecken. Wie sind Sie damit umgegangen?

Ich musste mich – gerade auch beim Kaiserkreisel – an anonyme Kritik gewöhnen. Beispielsweise wenn im Internet jemand meinen Namen und meine Adresse schreibt und „am besten besuchen wir ihn mal heute Nacht und stellen ihm einiges in den Garten“. Und das Ganze mit irgendwelchen Namen, von denen klar war, dass sie nicht echt waren. Und dann wurde das auch noch so in der Zeitung gedruckt. Das hat mich dann schon erst mal verunsichert. Da musste ich mich daran gewöhnen, dass jetzt jeder im Internet anonym schreiben darf. Wenn man über Projekte diskutiert und man sich gegenüber sitzt, dann kann ich mit der Kritik umgehen und auch mit dem anderen diskutieren. Damit kann ich leben, wenn man wirklich versucht, nicht persönlich zu werden, sondern über die Sache zu diskutieren. Und das versuche ich auch immer im Gemeinderat, und die Fraktionssprecher im Gemeinderat können das auch sehr gut. Auch wenn sie anderer Meinung sind, wird nicht persönlich diskutiert, sondern an der Sache. Man kann immer zwei Meinungen haben. Es ist immer nur die Frage, wie man diese Meinung äußert, wie man darüber spricht und wie man sich darüber auseinandersetzt.

In mehr als 30 Jahren läuft nicht immer alles gut: Was ging so richtig schief?

Der geplante Anbau an das historische, blaue Rathaus: Das ist so richtig in die Hose gegangen. Das war 1999. Wir hatten den Bedarf: ein Aufzug, ein Sitzungssaal und ein Archiv. Daraus haben wir ein Raumprogramm gemacht und überlegt, wo wir es realisieren. Es sollte ein Anbau an das blaue Rathaus werden. Meine Vision war, die Stadt dadurch gerade in den Abendstunden zu beleben, denn im Sitzungssaal hätten auch Theater, Kino und solche Dinge stattfinden sollen. Das wäre sehr schick geworden, und ich war mit dem Ergebnis des Architektenwettbewerbs sehr zufrieden.

Und trotzdem ging es schief?

Es sind drei Oppositionen entstanden. Dinge, die wir nicht berücksichtigt hatten. Viele haben gesagt: „Unser schönes Rathaus, jetzt wollen sie das verunstalten.“ Ein Anbau an das Jugendstilgebäude könne ja nur schiefgehen. Das zweite war, und das kommt immer: Jetzt bauen die eine Oper ans Rathaus, und was bekommen die Ortsteile? Und die dritte Haltung: Braucht man für zehn Stadtratssitzungen so einen Raum und so ein Millionenprojekt? Das waren die drei Gegenargumente. Das war eine Allianz von Argumenten, gegen die wir nicht angekommen sind. So gab es einen Bürgerentscheid, und der Anbau wurde abgelehnt.

Wie hat sich das Amt mit der Zeit verändert?

Seit 1990 gibt’s das Umweltbüro, davor war ich auch für die Umwelt zuständig. Das Bauamt ist aber auch gewachsen. Die Liegenschaften sind neu hinzugekommen, die früher unter Fritz Zimmermann ein eigenes Amt waren. Und die Wirtschaftsförderung kam dazu. Wir sind dann gewandert – vom Dezernat des Oberbürgermeisters Bernhard Everke zum Dezernat von Bernhard Kaiser. Das war für mich eine große Erleichterung. Nicht, weil ich mit Everke nicht klar gekommen bin, sondern weil Herr Kaiser unsere Interessen wahrgenommen hat. Ob es nun in der Faktionssprecherrunde oder im Gemeinderat ist: Der Oberbürgermeister ist immer Moderator und leitet die Sitzungen. Und Herr Kaiser kann sich dann einbringen, und wir hatten einen weiteren Fürsprecher. Dann kam der Kulturbeauftragte Tilman Kuttenkeuler. Herr Probst war dankbar, wenn man ihn im Kulturbereich unterstützt hat. Er hat immer gesagt: Machen Sie mal. Ein extra Beauftragter war eine Erleichterung.

Machen Planungen noch Spaß mit gesteigerter Bürokratie?

Ja. Die Kosten steigen, vielleicht werden auch die Wege etwas länger, aber die Aufgabe bleibt die gleiche.

Welches Projekt hätten Sie gerne realisiert?

Ganz klar: die Sanierung der Fassade des gelben Rathauses.

Und was haben Sie in Zukunft vor?

Große, hochtrabende Pläne habe ich nicht. Was ich ausschließen kann, ist, dass ich irgendwo kandidieren werde. Ich werde mich weiter bei den Musikfreunden und im Galeriebeirat engagieren. Und ich werde fotografieren. Wir werden auf jeden Fall unser Haus hier beibehalten. Unsere Kinder freuen sich immer, wenn sie nach Donaueschingen kommen können.

Fragen: Stephanie Jakober