Es fing an mit einem Anruf: „Kannst du bitte vorbeikommen und deinem Vater helfen? Er schafft das nicht mehr allein.“ Meine Mutter wollte, dass ich meinem Vater dabei helfe, Anfang November die zahllosen Blätter im Garten zusammen zu rechen. Dort stehen mehrere Bäume, darunter eine riesige Linde, die Massen an Blättern abwirft. Der Baum soll nun wegkommen, mein Vater schafft die ganze Arbeit nicht mehr, ist zunehmend erschöpft. Was wir nicht wissen: Zu diesem Zeitpunkt, es war der 2. November, hatte er sich bereits mit dem Coronavirus infiziert.

„Ich bin total aus der Puste“

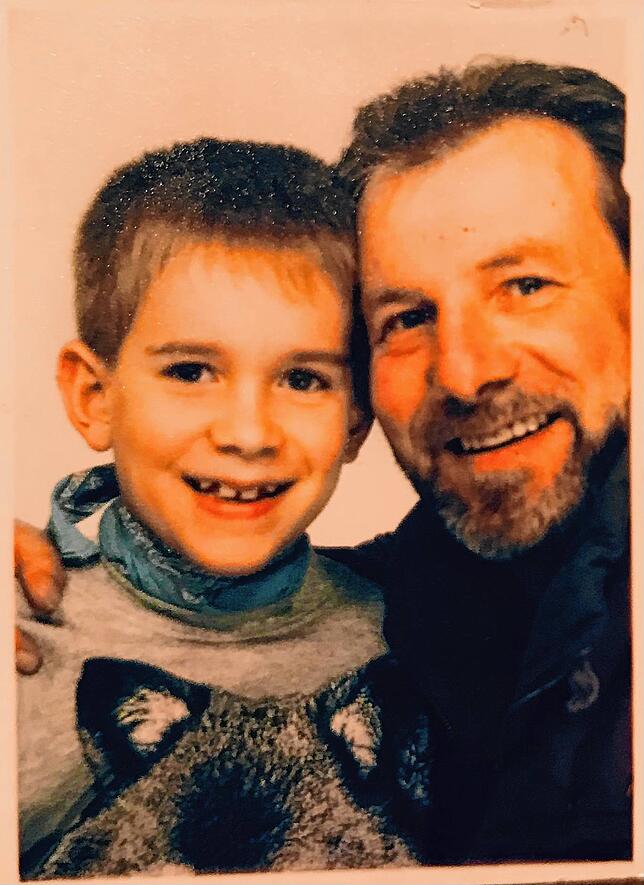

Ich ging also vorbei, um zu helfen. Mein Vater war tatsächlich ungewöhnlich schnell aus der Puste. Er war zu dem Zeitpunkt 77 Jahre alt, aber eigentlich ziemlich fit. In früheren Jahren war er als Taucher aktiv, schwamm lange Strecken durch den Rhein. Im Alter kümmerte er sich um alles rund ums Haus, sorgte für meine Mutter, die nach einem Schlaganfall nicht mehr wie früher mit anpacken konnte. Als wir die Blätter in die großen Kunststoffsäcke verfrachtet hatten, in denen sie dann zur Grüngutanlage gebracht werden sollten, muss ich ihm helfen. Er konnte die Säcke nicht mehr zuschnüren, so arg zitterten seine Hände: „Ich bin total aus der Puste“, stellt er fest. „Papa, du solltest zum Arzt.“

Wegen ein wenig Erschöpfung zum Arzt?

Das war nicht die Art meines Vaters, früher nicht, im Alter auch nicht. Als jedoch auch meine Mutter und meine Schwester auf ihn einreden, geht er schließlich. Die Diagnose: Lungenentzündung. Für mich im ersten Moment eine Erleichterung. Das bekommt man mit Antibiotika in den Griff, denke ich mir. Wegen der Erschöpfung und vor allem dem Zittern hatte ich schon die Befürchtung, es handle sich vielleicht um Parkinson.

Es wird keinen treffen

Kein Gedanke ging dabei in Richtung des Coronavirus. Wieso auch? Über den Sommer ist die Furcht davor abgeflacht, ebenso wie die Infektionszahlen. Und außerdem: Aus meiner Familie wird es ohnehin keinen treffen. Mein Vater ging zwar einkaufen, aber immer mit Mund-Nasen-Maske und zuvor desinfizierten Händen. Kontakte hatte er eingeschränkt, man traf sich lediglich ab und zu mit meinen Schwiegereltern.

Beide sind positiv

Mit der Diagnose Lungenentzündung lag mein Vater jetzt viel im Bett und schlief. Ich kam vorbei und schaute nach ihm: „Papa, ich mach Zuhause nachher Hühnerbrühe. Ich bring dir dann was vorbei!“ Er wollte nicht so recht. „Mir ist gar nicht nach Essen zumute“. Überhaupt hatte er in letzter Zeit wenig zu sich genommen. Es war die letzte Unterhaltung, die ich mit meinem Vater führen sollte. Eigentlich hätte er tags drauf wieder zum Arzt gehen und sich abermals untersuchen lassen sollen. Er schaffte es jedoch nicht mehr aus dem Bett und der Hausarzt kam vorbei. Das Telefon klingelte abends. Beide Eltern mit einem Schnelltest positiv auf Corona getestet, der Krankenwagen hat meinen Vater nach Donaueschingen in die Corona-Ambulanz gebracht. Der erste Gedanke: Oh Gott, meine Mutter ist infiziert. Mein Vater übersteht das. Kein Problem. Ihr ging es jedoch verhältnismäßig gut. Es wirkte sich bei ihr aus wie eine schwere Grippe.

Kein glücklicher Zustand

Die Konsequenzen der Infektion meiner Eltern: Meine Schwiegereltern mussten in Quarantäne, meine zwei Kinder, meine Frau und ich ebenso. Und meine Mutter war allein Zuhause. Kein glücklicher Zustand. Täglich wird telefoniert: „Ich habe keinen Geschmack und keinen Hunger“. Ich ermahne sie, trotzdem zu essen. Das sei wichtig, um bei Kräften zu bleiben. Sie sorgt sich. Sie habe im Krankenhaus mit Papa telefoniert, er habe ganz schwach geklungen und sich erkundigt, wie es ihr gehe.

Eine Lunge wie zugeklebt

Beim anstehenden Corona-Abstrich in einer Notfall-Praxis stehen meine Frau, die Kinder und ich wenig später in der Warteschlange mit meinen Schwiegereltern. Das Ergebnis offenbart schließlich: Wir sind negativ, die Schwiegereltern beide positiv. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Meine Mutter stürzt zu Hause und kann nicht allein wieder aufstehen. Der Rettungswagen wird gerufen, auch sie kommt in die Corona-Station nach Donaueschingen. Am Freitag, 13. November, wird meine Mutter geholt. Es ist der Tag, an dem mein Vater auf der Intensivstation intubiert wird. Das heißt, er muss ab jetzt künstlich beatmet werden. Seine Lunge sieht auf den Röntgenbildern aus wie mit weißer Farbe zugeklebt. Das typische Bild von Covid-19. Meinem Schwiegervater geht es immer schlechter, auch er wird vom Krankenwagen nach Donaueschingen ins Klinikum gebracht.

Alles wirkt surreal. Zwischen dem weiterlaufenden Arbeitsalltag tägliche Telefonate. Morgens der Anruf auf der Intensivstation und die Frage, wie es meinem Vater geht. Danach der Anruf auf der Station meiner Mutter. Sie hat kein Telefon im Zimmer, das Pflegepersonal muss zuerst einen mobilen Apparat in eine Plastikhülle packen, sich mit Schutzkleidung ausrüsten und kann dann das Zimmer betreten.

„Er wird nie mehr so sein wie davor“

Nun geht der Informationsfluss im negativ-positiven Wechsel. Das zehrt. „Ihr Vater hat sich leicht stabilisiert“, danach wird es wieder schlechter. „Sie müssen sich im Klaren sein, dass ihr Vater danach nie wieder derselbe sein wird. Wenn er es überlebt“, sagt der Intensivmediziner. Auch wenn man das am Telefon zu hören bekommt: Man schiebt es weg. Mein Papa schafft das, er ist fit. Jedoch gehen die Werte in den Keller. Er hat sich nun auch eine bakterielle Infektion eingefangen und bekommt ein Breitband-Antibiotikum. Außerdem weitere Medikamente, wie etwa Cortison. Das soll wenigstens ein bisschen helfen. Gegen das Virus selbst gibt es kein Medikament. Diesen Kampf muss mein Vater allein ausfechten. Die Ärzte können lediglich dem Körper jede Unterstützung bieten, die sie zur Verfügung haben. Das wird schon bald nötig: Die Nieren versagen, er wird ans Dialysegerät angeschlossen. Die Lungen sind kurz vor dem Ausfall, ebenso die Leber. Mittels Luftröhrenschnitt soll die Beatmung besser funktionieren und schließlich ist dadurch auch eine bessere Hygiene möglich. An Schlaf ist nachts kaum zu denken. Die Furcht eines Anrufs aus der Klinik geht immer mit ins Bett – und sie schläft nie.

Die Nummer aus dem Krankenhaus

Am Montag, 30. November, wieder der Anruf im Klinikum: „Es geht ihm heute sehr schlecht.“ Meine Mutter hat es überstanden, ist seit einem Tag wieder Zuhause, meine Schwester ist bei ihr. Ich gehe vorbei, um zu erzählen, was es Neues gibt. Um 11.24 Uhr klingelt mein Handy. Auf dem Display eine Nummer aus dem Krankenhaus. Mir wird kalt: „Es tut mit leid, ihr Vater ist um 11.10 Uhr verstorben.“ Das Gehirn kann diese Information zwar wahrnehmen, aber nicht wirklich anerkennen. Es ist surreal. Ein Gewittersturm an Gedanken schießt umher. Ist das wirklich passiert? Das kann nicht sein. Nicht Papa. Wir standen doch erst vor Kurzem noch gemeinsam im Garten, haben Blätter zusammengerecht. Es ist mir bewusst dass er tot ist, trotzdem habe ich weiter das Gefühl, er kommt jede Sekunde die Kellertreppe hoch. So wie früher.

Ein letzter Besuch

Wir müssen uns beeilen, um meinen Vater ein letztes Mal sehen zu können. An die Fahrt ins Klinikum kann ich mich nicht erinnern. Alles läuft ab wie in einem Film. Ich bin nur Zuschauer. Wir müssen uns desinfizieren und vollständig mit Schutz-Ausrüstung einkleiden. Auf dem Weg zum Zimmer meines Vaters kurze Blicke durch geöffnete Türen auf der Intensivstation. Dort liegen andere Menschen, mit dutzenden Schläuchen an zahllosen Maschinen angeschlossen. Sie kämpfen hier um ihr Leben. Auch im Zimmer meines Vaters befindet sich ein anderer Mann im künstlichen Koma.

Die letzte Entscheidung

Mein Vater hat weiter einen Mundschutz an, den wir nicht entfernen dürfen. Er sieht anders aus. Und durch die Kunststoff-Handschuhe fühlt er sich auch anders an. Die kleine Tätowierung am Arm gibt ihn zu erkennen. Das Kreuz der französischen Fremdenlegion, schon ganz verblichen. Er hatte es sich als Jugendlicher selbst gestochen. „Er hat ihnen eine schwere Entscheidung abgenommen“, erklärt der Arzt. Früher oder später hätten wir darüber sprechen müssen, wie es weitergeht. Konkret heißt das: Ob die Maschinen weiterlaufen oder abgestellt werden sollen. Das hat er uns erspart. Mit seiner letzten Tat hat er sich um seine Familie gekümmert, wie er es auch zu Lebzeiten immer getan hat. Danke, Papa. Ich liebe Dich.