Unscheinbar kommt das Gebäude daher. Die Fassade ist schon länger grau als weiß. Den Haupteingang könnte man fast übersehen. Das Gebäude, in dem täglich Menschen um ihr Überleben kämpfen, erinnert eher an das Klischee eines Finanzamts oder der Arbeitsagentur.

Tatsächlich aber geschieht im Inneren das, worauf zumindest der gesamte Kreis täglich schaut: Im Donaueschinger Schwarzwald-Baar-Klinikum behandeln Ärzte und Pfleger Patienten, die an Sars-Cov-2 erkrankt sind.

Einer, der im Frühjahr und auch derzeit fast ausschließlich für die Klinik und damit für die Patienten lebt und arbeitet, ist Hinrich Bremer.

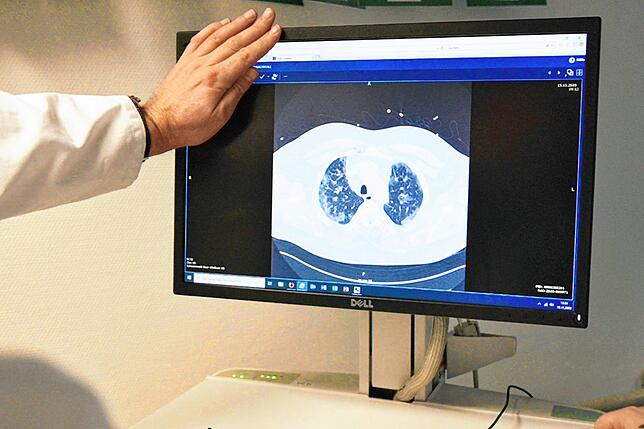

Der 50-Jährige ist Leiter der Pneumologie sowie stellvertretender Chef des Lungenzentrums. Dem SÜDKURIER hat er einen exklusiven Einblick in den Alltag auf der Corona-Station gegeben. Außerdem hat Bremer unter anderem über Querdenker und den Effekt der derzeitigen Lage auf sein Privatleben gesprochen.

- Aktuelle Lage: „Vor allem im März und April hat uns die erste Welle beschäftigt. Danach sind wir in den Normalbetrieb zurückgekommen. Seit Ende Oktober hat die Anzahl der Covid-19-Patienten wieder deutlich zugenommen. Aktuell haben wir fast 60 Patienten. Wir sind mitten in der zweiten Welle und täglich steigt die Zahl der Schwerkranken“, sagt Bremer.

Gleichzeitig werden die Patienten ohne Covid-19 normal weiterbehandelt. Man steuere jede Woche nach, es gebe noch Intensivkapazitäten, weswegen noch mehrere Patienten aufgenommen werden könnten. Aber: „Die Patienten liegen im Schnitt vier Wochen auf der Corona-Station. Wir haben daher verschiedene Stufen, wie Kapazitäten für Covid geschaffen werden“, so Bremer.

Derzeit könne man noch alles nebenher leisten. Sollten die Zahlen aber weiter ansteigen, müsse man eventuell das Tagesgeschäft reduzieren, um weniger Nicht-Corona-Patienten nach deren Operationen auf der Intensivstation zu haben.

- Arbeitsalltag: Es gibt drei Stufen der Behandlung: die Normalstation, den Intermediate-Care-Bereich und die Intensivstation. Auf der Normalstation ist ein Pfleger für fünf Patienten zuständig, auf der Intermediate Care für drei und auf der Intensivstation betreut ein Pfleger statistisch 1,5 Patienten. „Je kränker der Patient, desto höher der Betreuungsgrad“, sagt Bremer.

Auch bei den Ärzten steigt der Bedarf, je nach Schwere der Fälle. Wenn ein Arzt beispielsweise einen Patienten behandelt, muss ein weiterer die Dokumentation übernehmen. Außerdem kommen in bestimmten Fällen auch Tele-Konferenzen dazu, in denen besprochen wird, wie ein Patient behandelt wird.

Als Leiter der Pneumologie ist Bremer in alle Bereiche eingebunden, vor allem aber in die Organisationsstrukturen. Er hilft mit, Behandlungsstandards zu entwickeln, er muss im Krisenstab konferieren und sich auch um die Logistik kümmern. „Mein Tag beginnt aber in der Regel mit der Frühbesprechung und den Updates aus der Nacht. Die Patienten mit dem schwersten Krankheitsverlauf werden genauer angeschaut“, so Bremer.

Einige Patienten sind Teil von Studien, auch um diese muss er sich kümmern. Daneben geht die Behandlung von Nicht-Covid-Patienten weiter. Unter zwölf Stunden sei ein Arbeitstag nicht vorbei. „Und dann muss ich natürlich jede Menge Literatur lesen. Es gibt mittlerweile mehr als 70.000 Publikationen, die seit der Covid-Krise veröffentlicht wurden. Ich kann nicht alle lesen und muss die wichtigsten herausfiltern“, ergänzt der Arzt.

Gesammelt wird die Literatur von allen Ärzten, Apothekern und Angehörigen der medizinischen Gemeinschaft. In Chat-Gruppen erfolgt dann der Austausch – und das täglich. Der SOP, der Standardbehandlungsprozess, werde täglich optimiert und geändert. Bremer kümmert sich auch darum, dass das an Pfleger und das übrige Personal weitergegeben wird.

- Kapazitätsgrenzen:„Ich glaube und hoffe, dass wir durch politische Steuerungen irgendwann in die Lage kommen, dass wir genau so viele Aufnahmen wie Entlassungen haben“, sagt der Leiter der Pneumologie.

Er ist sich sicher, dass es genügend Reserven und ausbaubare Kapazitäten in Donaueschingen gebe. Sollten auch diese aufgebraucht sein, gebe es weitere Möglichkeiten etwa in Villingen-Schwenningen. Bremer: „Wir werden den Bevölkerungsschutz hier weiter garantieren.“

- Patienten: „Das Durchschnittsalter ist 67 Jahre. Da sind die Zahlen, die wir am 15. November zuletzt erfasst haben, bei der ersten und zweiten Welle relativ ähnlich. Der jüngste Patient ist 33, der älteste etwas über 90 Jahre alt“, sagt Bremer.

Die Schwere der Krankheit nehme deutlich mit dem Alter und der Komorbidität, also mit Begleiterkrankungen wie Diabetes oder Krebs, zu. Bremer: „Das bedeutet aber nicht, dass das alles Menschen sind, die schon vor Covid todkrank waren. Das sind Patienten zwar mit Vorerkrankungen, sie haben aber noch einen erheblichen Teil ihres Lebens vor sich.“

Vereinzelt gebe es aber auch junge Leute, bei denen die Klinikums-Mitarbeiter erstaunt über die Schwere der Verläufe sind.

- Querdenker und Corona-Leugner: „Die Mortalität bei Covid ist um das zehnfache höher, als bei einer Influenza. Wenn man bei Corona jung ist, ist das in der Regel ähnlich gefährlich, wie eine Grippe-Infektion. Wenn jemand aber 80 ist und zwei Vorerkrankungen hat, ist die Sterblichkeit deutlich höher“, sagt Bremer.

Jeden Tag seien in Deutschland mehr Intensivbetten belegt. Einige Kreise hätten bereits Probleme in der Versorgung auf lokaler Ebene. Bremer: „Ich hatte noch nie 46 Grippe-Patienten auf einmal in der Klinik, die schwer krank waren. Bei Covid-19 aber schon.“ Und weiter: „Wenn man Menschen auf Demos ohne Maske und Abstand sieht, macht das einen wütend.“ Corona sei für junge Menschen meist nicht so gefährlich, diese Menschen könnten aber der Überträger für Ältere sein, die daran vielleicht sogar sterben.

- Vergleich 1. und 2. Welle:„Im Frühjahr fehlten teilweise Masken und Schutzausrüstung. Das ist jetzt nicht mehr der Fall“, sagt Bremer. Noch eine Weile musste das Klinikum auf die Anti-Gentests warten. Nun können viel mehr Untersuchungen – von Patienten und Personal – gemacht werden.

Sowohl bei der ersten, als auch bei der zweiten Welle setzte und setzt das Schwarzwald-Baar-Klinikum, anders als viele andere Krankenhäuser, vor allem auf die Beatmung der Corona-Patienten, die eine Gasaustauschstörung der Lunge haben – und das ohne Narkose. „Das hat auch in viele internationale Behandlungsstandards Einzug erhalten“, sagt Bremer. Damit könne man die Intensivstation relativ unbelastet lassen und auf die Patienten individueller eingehen.

Bremer: „Zu Beginn hatten wir noch etwas Angst, Cortison zu verabreichen. Diese Angst haben wir nicht mehr. Es gibt auch Studien, die die Verabreichung positiv bewerten. Nun ist die Verabreichung standardisierter geworden.“

Neu sei auch, dass Co-Faktoren, wie Diabetes, noch strenger behandelt werden als zuvor. Während bei der ersten Welle Akutpatienten an Reha-Kliniken verwiesen wurden, ist das nun nicht mehr der Fall. Der Grund: „Diese Kliniken werden nicht mehr finanziell unterstützt. Heißt, sie sind etwas länger bei uns.“ Das Ziel für die nächste Zeit sei es, die Nachbehandlung noch zu verstärken.

- Corona und das Privatleben:„Die Woche ist ausschließlich für die Klinik da. Am Wochenende gehe ich mit meiner Frau und meinen beiden Kinder wandern. Das gibt die notwendige Ruhe, um runterzukommen.“ Die Arbeit sei schon sehr belastend, gerade, wenn Menschen sterben. Das gehe einem nicht ganz aus dem Kopf. Angst, dass sich ihr Vater ansteckt, haben Bremers Kinder nicht.

Der Arzt und das Personal, das direkten Kontakt zu Corona-Patienten hat, können sich zweimal pro Woche – und bei geringster Symptomatik jederzeit – auf Covid-19 testen lassen. Was dagegen besprochen wird, sind beispielsweise die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

- Leben oder Tod: In einigen Ländern standen Ärzte vor der Entscheidung, Menschen von der Beatmung zu nehmen und dafür andere anzustöpseln. Kann das auch am Schwarzwald-Baar-Klinikum passieren: „Ich denke nicht, dass das passieren wird. Und wenn doch, entscheidet das niemand alleine. Solche Entscheidungen werden immer im Team getroffen.“ Bevor etwa tatsächlich notwendig wäre, Patienten aus Kapazitätsgründen vom Beatmungsgerät nehmen zu müssen, würden diese an andere Kliniken verteilt werden.

- Ausblick: „Ich hoffe, dass die Situation in einem Jahr wesentlich entspannter ist. Über den Winter wird uns Corona aber sicher noch beschäftigen“, sagt der Leiter der Pneumologie. Leider habe man noch nicht sehen können, dass der Lockdown light zu deutlich niedrigeren Infektionszahlen geführt hat.

Bremer: „Wir haben außerdem die Problematik, dass sich Pflegekräfte und Bewohner in Heimen infiziert haben. Das heißt, dass einige der Infizierten etwa zehn Tage später zu uns ins Krankenhaus kommen. Da erwarte ich leider eine Zunahme der Patientenzahlen.“

Auf der gesellschaftlichen und politischen Ebene wird es darum, zu beantworten, wie sehr man Verantwortung für andere übernehmen will und wie hoch das Risiko etwa für die Wirtschaft sein kann, um die Gesundheit von Menschen zu schützen. Bremer: „Ich glaube, wir werden später mal von einer Zeit vor und einer nach Corona reden.“