Nina Claus-Proestler behandelt im Zentrum für Psychische Gesundheit in Donaueschingen Menschen mit Schlafstörungen und den damit verbundenen psychischen und gesundheitlichen Problemen, vor allem aber den damit verbundenen enormen Leidensdruck. Doch wie definieren sich Schlafstörungen? Je nach Studien leiden sechs bis zehn Prozent der Menschen in Deutschland unter insomnischen Schlafstörungen, also zu wenig Schlaf.

Wie bei den Gründen variiert die Ausprägung dieses Mangels breit: „Ob Einschlafschwierigkeiten, nachts aufwachen oder morgens früh aufwachen etwa“, sagt die Expertin.

Kurzzeitig bedingte Schlafdefizite holt der Körper in seiner Regenerationsfähigkeit nach. Bedenklich aber sei es, wenn die Schlafstörungen mehr als einen Monat und dabei mehrfach in der Woche auftreten.

Nicht nur der psychische Leidensdruck der Betroffenen steigt über die Dauer, auch Leistungseinbußen im Beruf, Unkonzentriertheit am Steuer, sinkende Konzentrations- und Gedächtnisfähigkeit, Antriebslosigkeit oder Gereiztheit sind weit verbreitete Symptome. Aber auch sich steigernde Begleiterscheinungen wie Störungen des Immunsystems und des Stoffwechsels, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck bis zum Herzinfarkt werden mit Schlafstörungen in Zusammenhang gebracht.

Das Eingeständnis, dass nur eine fundierte Diagnostik und Behandlung hilft, der Schritt zum Hausarzt, die Überweisung an eine Klinik: Für Betroffene ist das laut Claus-Proestler eine große Hürde. Stattdessen steht oftmals die Selbsttherapie hoch im Kurs. Stichwort Schlafmittel. Seit 2010 hat deren Gebrauch nachweislich deutlich zugenommen. Schlaftabletten sind trügerisch und gefährlich. Sie beruhigen, ohne die Ursache wirklich anzugehen, haben Nebenwirkungen und können abhängig machen.

Um den häufigeren Griff zu den Tabletten zu erklären, genüge ein Blick auf unsere Zeit, sagt die gebürtige Freiburgerin. Nicht zuletzt die Digitalisierung und der dahinter stehende Leistungsdruck hätten das Leben in den vergangenen Jahren möglicherweise enorm beschleunigt. Und Corona habe, auch wenn es bisher nur wenige Studien gibt, mit Zukunftsängsten, räumlicher Enge, Einsamkeit und fehlender Bewegung verschiedene Stressfaktoren sicher für viele noch ausgeweitet.

„Zu uns kommen Erwachsene jeden Alters“, sagt die Expertin, die in der überschaubaren, 20 Betten umfassenden Akutklinik für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie www.psychische-gesundheit-donaueschingen.de Patienten mit verschiedenen Störungsbildern behandelt. Die Psychosomatik steht für einen ganzheitlichen, Körper, Psyche und soziale Lebensbedingungen einbindenden Therapieeinsatz.

Das zur Mediclin-Gruppe gehörende Haus an der Alten Wolterdinger Landstraße nimmt Menschen mit akuten psychosomatischen Beschwerden wie Depressionen, Angst-, Zwangs- oder Schlafstörungen für ungefähr ein bis drei Monate auf: ganz individuell abhängig von Person, Ursache und Störungsbild.

Das aus drei Ärzten, drei Psychologen, neun Pflegefachkräften sowie einer Vielzahl weiterer Mitarbeiter und Therapeuten bestehende Team geht in einer umfassenden psychischen und somatischen Anamnese der Vorgeschichte und Ursache der Krankheit auf die Spur, um eine individuelle Behandlung zu bieten. In Gesprächen geht es um das Schlafverhalten, aber auch um Erkrankungen, Beschwerden, die Lebenssituation oder die Familiengeschichte.

„Das Wissen über die Erkrankung, ihre Entstehung und Behandlungsmöglichkeiten geben Patienten und Therapeuten Sicherheit“, sagt Nina Claus-Proestler. Es folgen Einzel- und Gruppen-Therapien, Entspannungsverfahren, Achtsamkeitsübungen, Sport, Outdoor-Aktivitäten bis hin zur tiergestützten Therapie mit Lamas.

Alles mit einem Ziel: Körper und Seele ins Lot zu bringen, ungünstige Gedanken zu verändern, ruhige Abläufe und Strukturen zu schaffen.

Die sorgfältige Diagnostik wird ergänzt durch technische Methoden. Ein Messgerät für Polygraphie misst verschiedene Parameter der Schlafqualität. „Unsere Patienten bekommen wenn notwendig dabei das Gerät und verschiedene Elektroden angelegt“, erklärt die Psychotherapeutin. Gemessen werden unter anderem veränderte Schlafphasen, Aufwachhäufigkeiten, Puls, Atmung, Körperlage oder unruhige Beinaktivitäten.

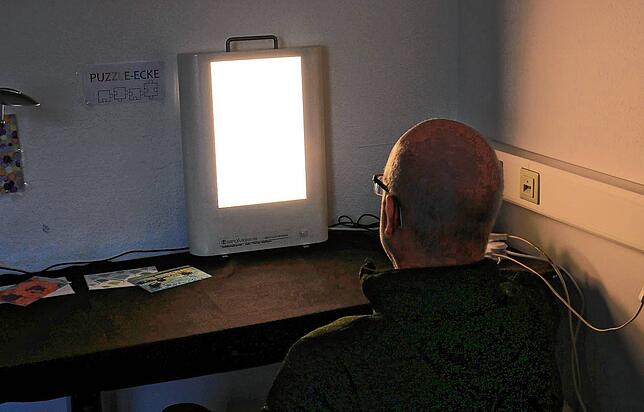

Weitere Hilfsmittel begleiten die Patienten über den Tag: Sehr helle Tageslichtquellen hängen im Flur, den Aufenthaltsräumen und stehen in den Zimmern. Setzt sich der Patient oder die Patientin davor, unterdrückt diese Lichttherapie die Ausschüttung des Hormons Melatonin. Es steuert den Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers. Verhindert wird die Müdigkeit am Tag, der Schlafdruck am Abend wird dadurch größer.

Steht am Ende der Therapie ein unbedingter Erfolg? Oftmals stehe den Patienten der eigene Perfektionismus im Weg. Diesen abzuwandeln und ein Loslassen zu ermöglichen, sei häufig Teil der Therapie. Generell gehe es oft um eine Systemumstellung. Und diese müsse für den Alltag nach Hause transformiert werden. „Wir erzielen eine sehr hohe Rate an Verbesserungen“, sagt Nina Claus-Proestler. Mitunter brauche es aber manchmal Geduld und verschiedene Hebel. Entscheidend sei es, dysfunktionale Gedanken und Verhaltensweisen zu ändern und sich selbst in eine Regelmäßigkeit zu bringen.