An kalten Tagen weisen häufig weiße Schwaden am Himmel über Donaueschingen weithin sichtbar den Weg. Das markante viereckige Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zu Bahngleisen und Friedrich-Ebert-Straße, kurz vor der Brücke zur Josefstraße, mit seinen hohen Schornsteinen und zwei runden siloähnlichen Bauwerken daneben, ist seit 2012 fester Bestandteil des Stadtbildes. Autofahrer, Fußgänger oder Bahnreisende in diesem Bereich, können das Bauwerk kaum übersehen.

Doch was passiert hier eigentlich im Inneren? Wir nehmen Sie mit auf einen exklusiven Rundgang durch das Gebäude zusammen mit Joachim Ledwig, Geschäftsführer und Gesellschafter der Nahwärme Brigachschiene.

Hier wird Wärme und Strom erzeugt

„Das, was an kalten Tagen über den Schornsteinen zu sehen ist, ist Wasserdampf, kein Rauch“, erklärt er. Die Abgase der eigentlichen Verbrennung sind dagegen kaum sichtbar. „Wir produzieren hier vornehmlich Wärme, aber auch Strom“, führt Ledwig weiter aus.

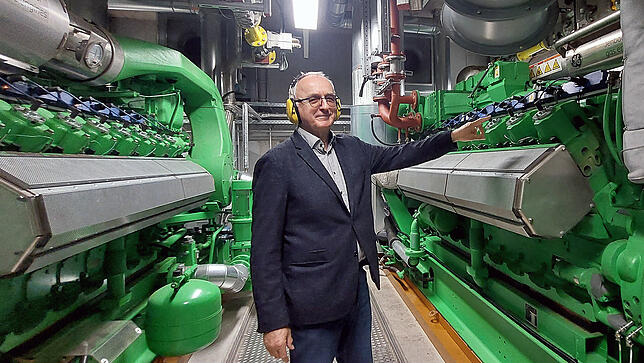

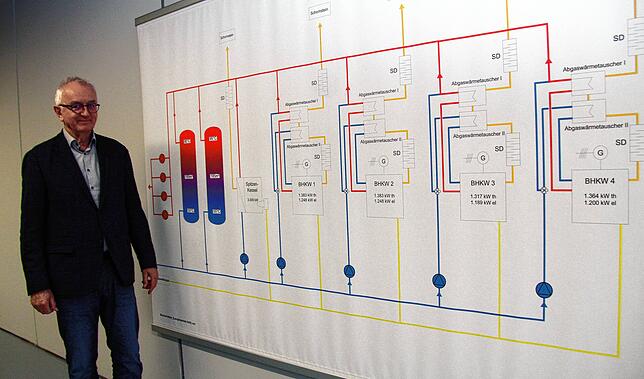

Und das funktioniert so: Die vier installierten Blockheizkraftwerke werden, je nach aktuellem Wärmebedarf der 260 angeschlossenen Nahwärmekunden mit Biomethangas betrieben.

Die vier Motoren, die umgerechnet jeweils eine Leistung von 1700 Pferdestärken besitzen, treiben dabei Generatoren an, die Strom produzieren. Wärmetauscher entziehen diesem Prozess die bei der Verbrennung anfallende Wärme, um damit das Wasser für das Nahwärmenetz zu erwärmen.

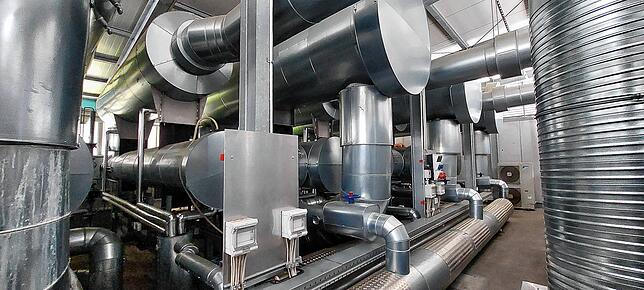

In einem zweiten Schritt im oberen Stockwerk ernten weitere Wärmetauscher auch noch die in den Abgasen enthaltene Wärmeenergie. Dort sorgen außerdem riesige Schalldämpfer und Katalysatoren dafür, dass Lärm und Abgase stark reduziert das Gebäude verlassen.

So gelangt der Strom ins Netz

So lange die Blockheizkraftwerke laufen, wird auch Strom produziert, quasi als Nebenprodukt. Um diesen in das öffentliche Netz einspeisen zu können, sind viele Technische Anlagen von Nöten. Im Haus sind dafür große Schaltschränke und Steuerungen verbaut.

Bevor die produzierte Energie das Gelände verlassen kann, wandeln Hochspannungstransformatoren die Spannung von 400 Volt auf 20.000 Volt um. So lässt sich Strom mit weniger Verlust über weite Strecken transportieren. In Zeiten, in denen keine Wärme benötigt wird, stehen die Blockheizkraftwerk still, dann wird auch kein Strom produziert.

Der weitere Weg der Wärme

Das in den Wärmetauschern erhitzte Wasser gelangt schließlich über Rohre zuerst in die beiden, runden Wärmespeicher, die neben dem Hauptgebäude in die Höhe ragen. „Die beinhalten jeweils 185 Kubikmeter Wasser und dienen als Wärmespeicher“, erklärt Geschäftsführer Joachim Ledwig.

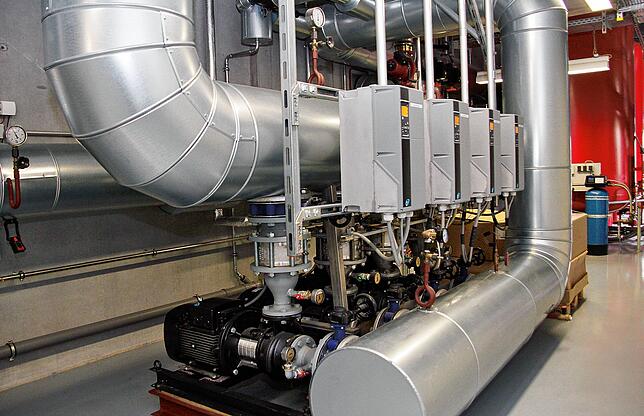

So ist immer ein Wärmevorrat vorhanden und die Kraftwerke müssen nicht durchgehend laufen. „Das darin gespeicherte warme Wasser reicht aus, um bei eisigen Temperaturen alle Kunden zwei bis drei Stunden mit Wärme zu versorgen“, rechnet er vor. Zu den einzelnen Verbrauchern gelangt die Wärme schließlich über ein Pumpensystem und spezielle Wärmeleitungen.

Druckschwankungen in diesen Leitungen werden über drei riesige Metalltanks ausgeglichen.

Die Wärme aus dem Netz wird schließlich in kleinen, im Haus montierten Geräten übergeben. Leistungen von bis zu 60 Kilowatt seien damit möglich, so der Geschäftsführer.

Große Nachfrage und Wartezeiten

„Die Nachfrage ist derzeit riesig“, bilanziert Ledwig. Als Grund dafür nennt er gestiegene Energiepreise, Versorgungsengpässe und aktuelle Krisen. 40 Interessenten stünden derzeit auf der Warteliste. „In diesem Jahr können wir davon aber nur zehn neue Kunden anschließen.“ Die restlichen 30 müssen sich bis 2024 gedulden.

Aktuell hat die Brigachschiene rund 260 Kunden. Neben zahlreichen Privathaushalten zählen dazu auch große Verbraucher wie beispielsweise das Gymnasium, die Gewerblichen Schulen oder die Rathäuser.

Hackschnitzel werden nicht verbrannt

Um dieser großen Nachfrage künftig gerecht zu werden, das Kostenrisiko zu reduzieren und sich ein Stück weit unabhängiger zu machen, soll die Anlage noch in diesem Jahr erweitert werden. Geplant ist eine Hackschnitzelanlage für rund drei Millionen Euro, die Leistungsreserven für weitere 130 Nahwärmekunden schaffen soll.

Bereits im Sommer sollen die Bauarbeiten in direkter Nachbarschaft des bestehenden Gebäudes beginnen. Das Gebäude soll etwa gleich hoch werden, wie das bestehende. Ende des Jahres ist die Inbetriebnahme geplant, so Ledwig weiter.

Hackschnitzel sollen in der neuen Anlage jedoch nicht einfach verbrannt werden. Vielmehr wird der Rohstoff durch Zufuhr von Hitze vergast. Das dabei entstehende, sogenannte Holzgas wird verbrannt. Ein Prozess, der wesentlich effizienter sein soll, als das Holz direkt zu verbrennen. Abgase sollen mehrfach gefiltert werden, was höchsten Standards entspreche, versichert Ledwig.