Es ist erstaunlich ruhig direkt hinter der Hüfinger Lärmschutzwand. Ein leises Rauschen der Autos auf der B27 dahinter ist zu hören, keine Frage. Spürbar lauter dringt an diesem Nachmittag Anfang September aber der Lärm von der Bundesstraße 31 herüber, die 100 Meter weiter in Richtung Süden die B27 kreuzt.

Seine Funktion scheint die gewölbte Lärmschutzwand also zu erfüllen, die von der Fahrbahnoberfläche 7,35 Meter in die Höhe ragt und das Wohngebiet Auf Hohen von der abschirmt. Die meisten Häuser im neuen Wohngebiet sind fertig und bewohnt. Im Gebiet sind Spaziergänger unterwegs, auf dem Spielplatz wird getobt.

Die Lärmschutzwand ist dagegen noch immer nicht freigegeben, auch vier Jahre nach Fertigstellung nicht. Der Verkehr darf nicht unter der gewölbten Seite hindurchfließen, sondern nur einspurig in sicherer Entfernung. Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Bauleistung der beauftragen Baufirma bis heute nicht abgenommen. Grund sind statische Probleme und Risse im gewölbten Teil der Wand, die bereits kurz nach Fertigstellung im Jahr 2020 auftraten.

„Risse kommen immer vor“, weiß Bauingenieur und Projektleiter Hartmut Trenz vom Straßenbaureferat in Donaueschingen bei einem Vor-Ort-Termin. Ausmaß und Größe dieser Risse seien jedoch nicht normal gewesen.

Aufwendige Fehlersuche

„Daher musste nach der Ursache gesucht werden“, so der Projektleiter. „Viele 1000 Messungen wurden gemacht.“ Mithilfe zweier unterschiedlicher Verfahren – es kommen dabei elektromagnetischen Wellen zum Einsatz – wurde die geometrische Lage der Stahlbewehrung ermittelt.

Alle 192 Elemente wurden untersucht, jedes einzelne 175 Zentimeter breit und 18,9 Tonnen schwer. Das Ergebnis: „Die Stahlbewehrung liegt zu tief“, so Hartmut Trenz. Bedeutet: Der Stahl liegt im Beton zu weit in Richtung Fahrbahn, wodurch in anderer Richtung zu viel starrer Beton vorhanden ist, genau dort, wo die größten Spannungen auftreten. Der Stahl kann diese dann nicht ausreichend aufnehmen und es kommt zur Rissbildung.

Risse müssen schnell repariert werden

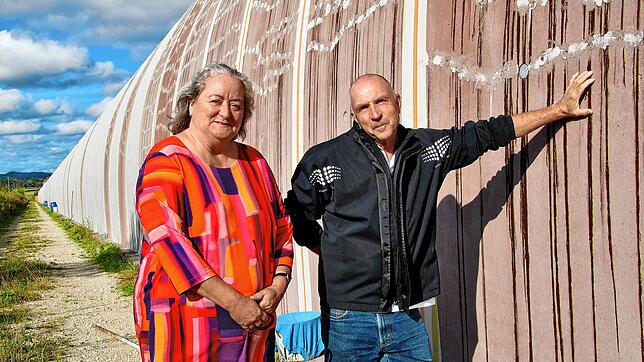

„Dann war Eile geboten“, sagt Heidi Götz. Sie ist stellvertretende Leiterin der Mobilitätsabteilung und dort Leiterin des Rechtsreferats beim Regierungspräsidium Freiburg. Wasser hätte eindringen können, vor allem im Winter ein Problem. Die Risse wurden daher zügig mit einem Kunstharz verpresst. Das Ergebnis davon war auf der Rückseite der Wand lange Zeit gut sichtbar. Viele Streifen und Rinnsale des Füllstoffes zierten die Wand.

Die gute Nachricht: die Wandelemente sind in der Zwischenzeit zur Ruhe gekommen. Nach anfänglich hohem Tempo sollen die Risse nun nicht mehr größer werden, berichtet Projektleiter Hartmut Trenz.

Bei einem Großteil der Elemente ist damit alles in trockenen Tüchern. Sie werden aktuell mit einer speziellen „OSB-Beschichtung“ versehen, wie Trenz das Verfahren nennt. Wenige Arbeitstage werden dafür noch benötigt, wenn das Wetter mitspielt. Die Beschichtung wird als letzte Schutzschicht aufgespritzt, was die Wand auch optisch aufwertet und einheitlich erscheinen lässt.

TU Dresden entwickelt Spezialverfahren

Bei 37 Elementen reicht diese finale Schicht aber nicht aus. Im Rahmen der Untersuchungen wurden bei diesen Bauteilen größere statische Beeinträchtigungen diagnostiziert.

„Für sie wird ein Spezialverfahren benötigt, das eigentlich nicht für den Straßenbau zugelassen ist“, so Trenz, ein Verfahren, das extra von der TU Dresden entwickelt wurde und für welches eine Einzelfallgenehmigung vom Ministerium beantragt werden musste. Dabei wird ein spezieller Carbonbeton auf die belasteten Stellen im Bogenbereich aufgetragen, der wie ein Zugband die auftretenden Spannungen aufnehmen soll. Eine weitere Deckschicht darüber sorgt für Schutz und ein einheitliches Erscheinungsbild.

Rechtsstreit verzögert Sanierungsfinale

Die Genehmigung vom Ministerium liegt vor, doch die Arbeiten beginnen nicht. „Alles ist vorbereitet, es könnte sofort losgehen“, sagt Hartmut Trenz. Auch die Baufirma habe zugesagt, die Arbeiten schnell zu erledigen, wäre da nicht ein Rechtsstreit, der jetzt zwischen Auftragnehmer und Subunternehmen schwelt, der die Elemente produziert hat. Es geht darum, wer verantwortlich ist und darum, wo der Fehler genau entstanden ist.

„Im Verfahren wurde ein neues Gutachten gefordert, alle Messungen wurden noch einmal gemacht“, erklärt Heidi Götz. Das hat gedauert. Jetzt warten alle Beteiligten auf das Ergebnis und wie es im Verfahren weitergeht. Das könne schnell gehen oder sich noch hinziehen, da sind sich Heidi Götz und Hartmut Trenz einig. Einfluss habe das Regierungspräsidium als Bauherr darauf allerdings nicht.

Dem Regierungspräsidium sind die Hände gebunden

Die Rechtsexpertin betont, dass der Auftragnehmer für alle Belange bis zur Bauabnahme durch die Behörde zuständig sei, für den Bau, die Untersuchungen nach Rissbildung und auch jetzt für die nötigen Reparaturarbeiten. Die zusätzlich entstandenen Kosten müssten ebenfalls von ihm getragen werden. Kosten, die möglicherweise auch der Subunternehmer als Produzent der Elemente tragen muss, je nachdem, wie das Gericht am ende entscheidet.

Hartmut Trenz spricht von einem systemischen Produktionsfehler. Wie es dazu kommen konnte, kann er aber nicht sagen. Das sei Gegenstand des Verfahrens. Bleibt zu hoffen, dass schnell eine Einigung getroffen wird und die Lärmschutzwand endlich abgenommen werden kann.