Hussein Al Radi Al Eneze (34) gibt seinem Sohn Qais einen Kuss auf die Stirn, streicht ihm mit der Hand liebevoll über den Kopf. Der Junge schläft. Er hat an dem Tag seine zweite Impfung gegen Corona bekommen, die ihn müde macht. „Wenn er wach ist, lacht er auch, reagiert auf Interaktion“, erzählt Gabriele Pietsch vom Pflegedienst Kidi aus Villingen-Schwenningen, der die Familie 50 Stunden pro Woche bei der Pflege und Versorgung des Jungen unterstützt.

Kurz darauf röchelt der Achtjährige, Sekret hat sich im Rachen angesammelt und der Vater muss es mit einem elektronischen Gerät absaugen. Qais ist mehrfach schwer eingeschränkt, benötigt rund um die Uhr Pflege und Betreuung. Er kann nicht stehen, gehen und auch nicht selbstständig sitzen. Er ist angewiesen auf Hilfsmittel wie Rollstuhl, Therapiestuhl, Badehilfe, Pflegebett, Beatmungsgerät oder die Absaugpumpe. Selbst das Kauen und Schlucken geht nicht mehr, daher wird Qais über eine Magensonde ernährt.

Familie will sich integrieren

Und trotz aller Einschränkungen von Qais ist die fünfköpfige Familie froh, hier zu sein. Es geht ihnen in Hüfingen gut, zehn Jahre nach ihrer Flucht vor Krieg und Repressalien in ihrem Heimatland. Etwas Ruhe und Sicherheit ist eingekehrt. Qais ist am Leben und besucht sogar die Christy Brown Schule in VS-Villingen.

Seine Schwester Lujain (zehn Jahre) geht in die dritte Klasse der Lucian-Reich-Schule in Hüfingen, der kleine Alaa (drei Jahre) besucht den Kindergarten und die aufgeweckte Lana (ein Jahr) tobt zuhause mit ihren Eltern und tanzt gerne zu Musik aus dem Fernseher.

Mutter Hanna Al Kibawi (27) besucht eifrig Deutschkurse. Auch ihr Mann möchte im Mai den weiterführenden Kurs belegen, um irgendwann arbeiten und seine Familie selbst versorgen zu können. In Syrien war er Fliesenleger. Aber aktuell muss ein Elternteil zu Hause bleiben, wegen Lana und Qais.

Die Angst ist zurück

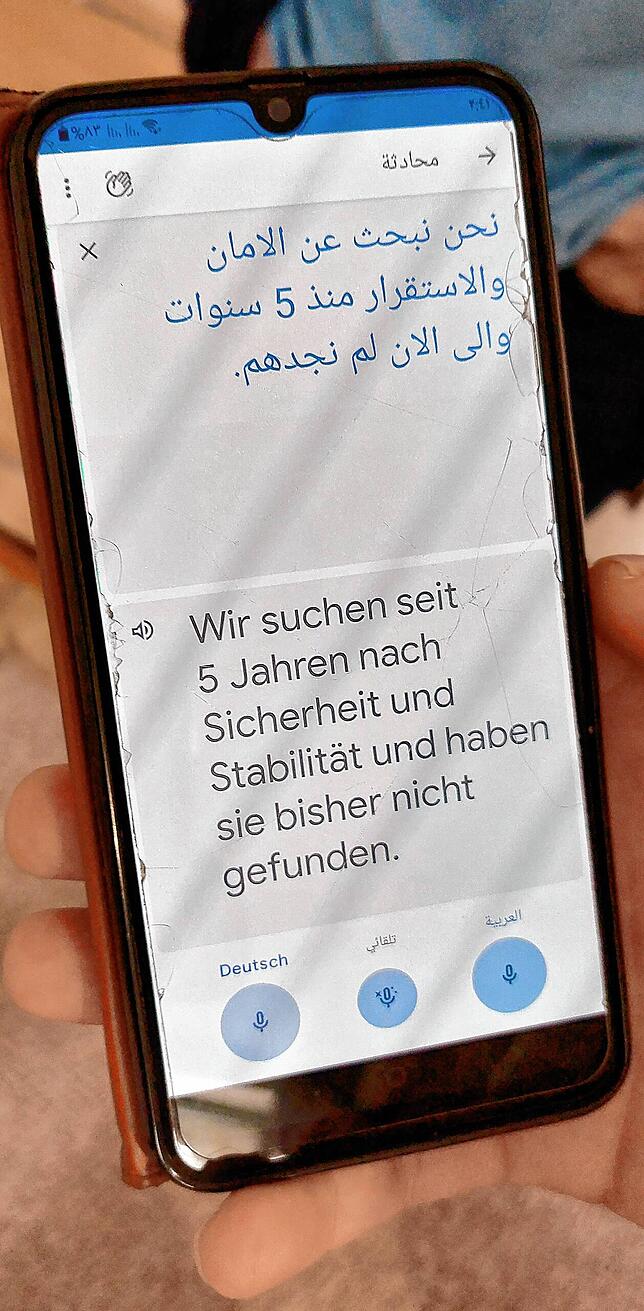

Seit einigen Tagen sind Unsicherheit und Angst in ihr Leben zurückgekehrt. Zwei Schreiben vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge teilten mit, dass die gesamte Familie, also auch die kleine Lana, die in Deutschland geboren ist, wieder zurück nach Italien müssen, denn dort hatte die Familie 2017 Asyl bekommen. Begründet wurde die Ablehnung mit dem Dublin-Abkommen. „Das war ein großer Schock für uns“, erzählen die Eltern.

In Italien soll es keine angemessene Behandlung für Qais gegeben haben, führen sie weiter aus, und die Familie sei nach einem Jahr auf sich alleine gestellt gewesen, musste für Unterkunft und Unterhalt selbst sorgen. „Aber wir haben keine Arbeit bekommen wegen der Sprache.“

Aus diesem Grund ging ihre Flucht 2019 weiter nach Holland, wo sie sich eine bessere medizinische Versorgung für Qais erhofften. Doch die Ärzte dort sollen ihre Bemühungen für den Jungen eingestellt haben, sahen keine Erfolgsaussichten mehr. Die Familie kam deshalb 2020 nach Deutschland, wo sie über Flüchtlingseinrichtungen in Bochum, Essen, Karlsruhe und Donaueschingen schließlich in Hüfingen landete.

Der Fall ist kompliziert, ganz ähnlich wie das Asylrecht selbst. Nur eines ist sicher: Die Familie kann mit Qais nicht einfach in den Zug steigen und nach Italien reisen. Davon ist auch Gabriele Pietsch überzeugt. Sie ist die Bezugspflegekraft, die zwischen der Familie, dem Büro des Pflegedienstes und dem Pflegeteam agiert.

Ihre Einschätzung unterstreicht auch eine Bescheinigung der spezialisierten, ambulanten Palliativversorgung aus Freiburg, belegt mit Arztbriefen. Demnach sei ein längerer Transport von Qais sehr gut abzuwägen. Ein Zugang zu Sauerstoff, einer Atemunterstützung und einer Absauganlage müsse jederzeit gewährleistet sein.

Eine Anfrage beim Bundesamt ergab, dass die Behörde aufgrund des Datenschutzes und ohne eine entsprechende Entbindung von der Schweigepflicht, keine Auskunft zum Fall geben könne. Sprecher Jochen Hövekenmeier teilte aber mit, dass man seine Verantwortung gegenüber Schutzsuchenden sehr ernst nehme. EU-Mitgliedstaaten könnten grundsätzlich selbst entscheiden, auch solche Anträge zu prüfen, für die sie nach Dubliner Übereinkommen eigentlich nicht zuständig seien. Ausnahmen sind also möglich.

„Um dieses Selbsteintrittsrecht ausüben zu können, müssen beispielsweise psychische oder physische Erkrankungen, die als Gründe angeführt werden, durch ein ausreichend fundiertes, den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes ärztliches Attest bestätigt werden“, so der Sprecher.

Anwalt legt Einspruch ein

Die Familie hat mittlerweile über einen selbst bezahlten Anwalt Einspruch gegen die Bescheide eingelegt. Darüber muss nun das Verwaltungsgericht entscheiden.

Aus den Büros der Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Derya Türk-Nachbaur (SPD)und Thorsten Frei (CDU) war zu erfahren, dass Deutschland in solchen Fällen einen Ermessensspielraum habe. Wichtig sei es in solchen Fällen, zeitnah Einspruch gegen die Ablehnung einzulegen.

Und vor allem auch gegen die sofortige Vollziehbarkeit, denn sonst drohe die Abschiebung weiterhin, trotz offenem Verfahren, ergänzt eine Mitarbeiterin von Derya Türk-Nachbaur.

Thorsten Frei erklärt, dass die Geburt eines Kindes in Deutschland in den Verfahren erst einmal keine Rolle spiele, da sich, anders als beispielsweise in den USA, daraus keine deutsche Staatsbürgerschaft für das Neugeborene und somit folgend auch kein Aufenthaltstitel für die Eltern ergebe.

Ganz ähnlich wie die beiden Bundespolitiker schätzt VS-Stadtrat und Kreisrat Nicola Schurr von der SPD die Situation ein. Er kennt sich in der Thematik bestens aus, war Mitinitiator des Bündnisses „VS ist bunt“ und setzt sich seit Jahren aktiv für bedürftige und geflohene Menschen ein. Seiner Einschätzung nach habe die Familie mit dem Einspruch erst einmal alles richtig gemacht.

Wie es weitergehen könnte

Der Ausgang der Geschichte ist dennoch offen und hängt von zahlreichen Faktoren ab. Lehnt das Verwaltungsgericht den Einspruch ab, besteht die Möglichkeit, dagegen Klage einzureichen. Gibt das Gericht dem Einspruch statt, hätte die Familie wieder eine echte Perspektive.

Damit das klappt, hat Nicola Schurr seine Unterstützung angeboten und will sich in den kommenden Tagen vor Ort selbst ein Bild von der Situation machen.

Darf die Familie am Ende in Deutschland bleiben, könnte sie sich auch um eine behindertengerechte Wohnung bemühen. In der aktuellen Bleibe behindern kleine Zimmer und mehrere Türsockel die Pflege und den Transport von Qais massiv. In seinem Kinderzimmer ist beispielsweise kein Platz für eine dringend benötigte Hebevorrichtung. Auch die Eingangstreppe ist im Alltag ein kaum überwindbares Hindernis.

Der SÜDKURIER wird Sie über den weiteren Fortgang der Geschichte informieren.