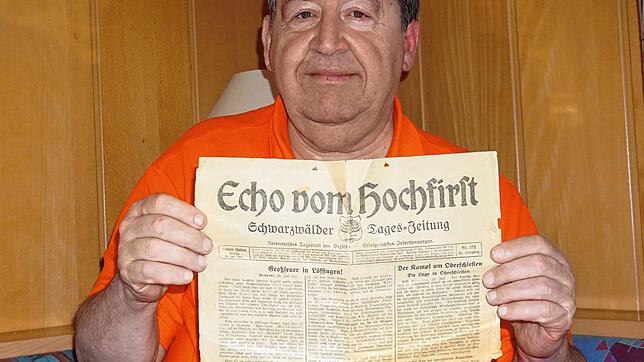

Ein schreckliches Ereignis war der Löffinger Stadtbrand: Diese Zäsur wird am heutigen 28. Juli, exakt am 100. Gedenktag, von Heimatforscher Rudolf Gwinner und Historiker Jörg Waßmer nochmals in Erinnerung gebracht. So wird heute Abend um 18 Uhr auf dem Rathausplatz eine Open-Air-Ausstellung durch Jörg Wassmer und Bürgermeister Tobias Link eröffnet.

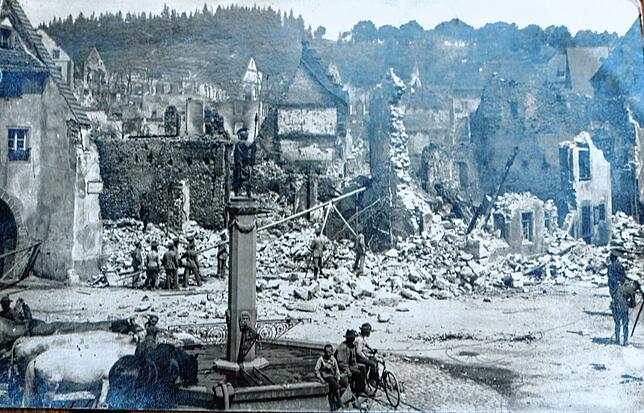

Das Feuer, so beschreibt Rudolf Gwinner, brach im Hause Julius Heer, dem heutigen Haus Emil Kopp, in der Demetriusstraße 10 aus. Innerhalb kürzester Zeit fielen 36 Häuser dem Brand zum Opfer, er zerstörte Häuser in der Maienland-, Demetrius-, Ring- und Alenbergstraße und am Rathausplatz.

209 Personen obdachlos

Viele Zeitzeugen kommen sowohl bei Rudolf Gwinner als auch bei der Ausstellung von Jörg Waßmer zu Wort. Aussagen, die unter die Haut gehen. Insgesamt wurden 209 Personen obdachlos, der Gesamtschaden wurde auf 20 Millionen Reichsmark geschätzt. Die Staatsanwaltschaft Freiburg kam zum folgenden Ergebnissen: Im Hause Julius Heer wurde das Heu leichtsinnig in der Nähe des Kamins, der schadhaft gewesen sein könnte, gelagert.

Allerdings ist nicht eindeutig geklärt, ob ein Funkenflug vom Nachbarkamin auf das Heu im Hause Heer stattfand. Der beim weiteren Brand auf dem Alenberg aufkommende Verdacht der Brandstiftung wurde von der Staatsanwaltschaft verneint.

Der heißeste Tag

Heute fragt man sich, weshalb ein Städtchen innerhalb kürzester Zeit ein Raub der Flammen werden konnte. Sicherlich kommen hier einige Faktoren zusammen, so Gwinner. So schreibt der damals 19-jährige Feuerwehrmann Karl Bader, dass der 28. Juli 1921 der heißeste Tag in Mitteleuropa gewesen sei. Die meisten suchten Schutz im Haus, andere fuhren mit ihren Pferdegespannen zu einer Hochzeit nach Bräunlingen.

Die schnelle Ausbreitung war der Bauweise geschuldet. Zwei lange Häuserfluchten umgaben damals den Kern der Stadt. Die Häuser waren dicht aneinandergebaut, sie waren nur bis zur Speicherhöhe gemauert. Darüber lagen hölzerne Giebel, die mit Schindeln bedeckt waren. Im oberen Teil waren die Häuser nur durch Lattenschläge voneinander getrennt.

Erschwerend kam hinzu, dass die Speicher oft als Heu- und Strohschober benutzt wurden. Ein weiteres Problem war die Wasserknappheit beim Großbrand 1921, zumal die technischer Ausrüstung mit heute nicht vergleichbar war, dazu war die Anzahl der Hydranten sehr gering.

Das Rathaus gerettet

Durch das Glockenläuten der katholischen Kirche und der Werkssirenen der Holzwerke Josef Benitz wurde ein Großalarm ausgelöst. Schwerpunkt der Löscharbeiten waren das Rathaus, das damalige Postgebäude, ebenso der Stadtbau. Der umsichtigen und doch bestimmten Art von Kommandant Konrad Bader war es zu verdanken, dass das Rathaus gerettet werden konnte. Ob Mann oder Frau, jeder wurde zum Löschen mit einbezogen.

„20 Minuten nach dem Alarm sind vergangen und es brennt jetzt alles vom Rathaus, die Maienlandstraße entlang bis zum Molkereihäuschen und in gleich breiter Front bis zum Alenberg“, so beschrieb Augenzeuge Karl Bader den Brand. Nach und nach kamen die Wehren des Umlandes aus Neustadt, Friedenweiler, Rötenbach, Seppenhofen, Reiselfingen, Göschweiler, Dittishausen, Bachheim, Unadingen, Bräunlingen, Hüfingen, Döggingen, Gündelwangen, Donaueschingen und Bonndorf. Dazu kam die Berufsfeuerwehr der Papierfabrik Neustadt, das Schützen-Bataillon Donaueschingen und die Schutzpolizei Freiburg.

Große Hilfsaktion

Jeder versuchte zu helfen: Noch am selben Tag besuchte der badische Staatspräsident Gustav Trunk, später auch der badische Innenminister Adam Remmele Löffingen, um eine sehr erfolgreiche Hilfsaktion zu starten. Sofort nach dem Brand wurde ein Hilfsausschuss unter Stadtpfarrer und Dekan Heinrich Künzler gegründet. Ein Hilfeaufruf von der badischen Staatsregierung und dem damaligen Freiburger Erzbischof Karl Fritz stießen auf große Resonanz.

Besonders großzügig, so wird berichtet, waren das Haus Fürstenberg in Donaueschingen und die Löffinger Holzwerke Josef Benz, doch auch die Umlandgemeinden von der Baar und Hochschwarzwald.