Eltern von Kindern kennen das: Fiebersaft oder Nasenspray in Apotheken zu bekommen, ist derzeit nicht einfach. Da werden den Eltern schon mal Tabletten mit ähnlichem Wirkstoff überreicht samt Anleitung, wie man die Pillen zerstoßen in Wasser oder Saft verabreichen soll. Fiebersaft zum Selbstanrühren.

Aber wie ist die Situation in der Apotheke im Schwarzwal-Baar Klinikum, die Tausende Patienten täglich mit passenden Medikamenten versorgen muss? Gibt es auch hier Engpässe? Ist die Versorgung noch gesichert?

Früher war es einfacher

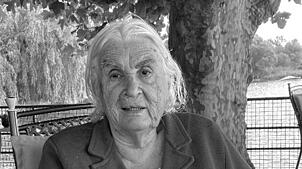

Die beiden letzten Fragen kann Direktor Matthias Fellhauer mit „Ja“ beantworten. „In den 1990er Jahren gab es solche Probleme nicht. Medikamente standen in Deutschland fast immer zur Verfügung“, erinnert er sich. Zu einzelnen Lieferschwierigkeiten sei es vielleicht zweimal im Jahr gekommen, was dann prompt für Unmut bei den Ärzten gesorgt habe.

Das ist heute nicht mehr so. Engpässe sind an der Tagesordnung. „Das Thema beschäftigt uns nun seit sechs bis sieben Jahren“, so der 65-Jährige. Alle wissen um die angespannte Situation und sind froh, dass Fellhauer und sein Team es trotz aller Schwierigkeiten immer noch schaffen, alle Patienten ohne Einschränkungen zu versorgen und

Welche Medikamente betroffen sind

„Engpässe bei Medikamenten sind ein weltweites Problem“, weiß Fellhauer. Vor allem sogenannte Generika seien betroffen. Das sind Produkte mit Wirkstoffen, bei denen der Patentschutz erloschen ist. Alle Produzenten mit entsprechender Zulassung dürfen diese Präparate dann ebenfalls produzieren und auf den Markt bringen. Lieferengpässe sieht Felllhauer auch bei Produkten, die auf Blut basieren, zum Beispiel Medikamente zur Blutgerinnung.

„Bei neu entwickelten Produkten gibt es solche Engpässe nicht“, erzählt er weiter. Wegen fehlender Konkurrenz seien diese aber häufig teuer. „Wir haben insgesamt deutlich weniger Wettbewerb im Markt als vor 20 Jahren. Viele Produkte sind dadurch teurer geworden.“

Weil die Medikation der Patienten über Fallpauschalen der Kostenträger abgedeckt ist, wird der Spielraum für Krankenhausapotheken bei der Beschaffung immer kleiner. Im gesamten System herrscht ein enormer Kostendruck.

Ausgelagert und zusammengelegt

Eine Konsequenz dieser Sparpolitik der vergangenen Jahre sei es gewesen, dass die Wirkstoffproduktion in großen Teilen in Billiglohnländer wie China und Indien ausgelagert wurde.

„Außerdem sind Produktionsstandorte zusammengelegt worden, sodass es in einigen Fällen nur noch einen Hersteller gibt“, berichtet Fellhauer. Diese Konzentration habe nicht zuletzt zu einer Monopolisierung geführt. „Damit steigt die Gefahr für Engpässe“, führt er weiter aus und erklärt: „Kommt es in solch einer Konstellation zu Problemen, etwa bei Ausfällen oder fehlerhaften Chargen, dann kommt es zu Lieferengpässen.“ Auch unterbrochene Handelswege können ein Problem darstellen. Das hat man gesehen, als in China strenge Corona-Lockdowns dafür gesorgt haben, dass dass Warenströme wochenlang unterbrochen waren.

Steigender Bedarf

Als weiteren Grund für die Knappheit bei Medikamenten nennt Fellhauer den stetig wachsenden Bedarf weltweit. „Nicht nur in Europa nimmt die Intensität der medizinische Versorgung zu.“ Auch in ehemaligen Entwicklungsländern steige die Nachfrage. In vielen europäischen Ländern komme der demografische Wandel hinzu. Mit höherem Alter steige im Durchschnitt die Menge der verabreichten Medikamente.

Ein Trio gegen den Mangel

Wie schafft es das Klinikum also, unter diesen Rahmenbedingungen die Versorgung so vieler Patienten aufrecht zu halten? „Wir haben ein spezielles Lieferengpassteam gebildet aus drei Mitarbeitern“, erklärt der Direktor. Mit dabei sind ein Apotheker, ein Pharmazeutisch-technischer Assistent sowie ein Mitarbeiter aus dem kaufmännischen Bereich. Das Team wir immer bei drohenden Engpässen umgehend aktiv und sucht nach alternativen Produkten und Bezugsquellen, oder es lotet mögliche Wirkstoffwechsel aus.

„Diese Aufgaben lassen sich aufgrund der Häufigkeit nicht mehr nebenher erledigen und es gehört auch ein wenig Ehrgeiz dazu“, so Fellhauer. Ein täglicher Blick in ein Melderegister, wo Lieferanten und Produzenten auf freiwilliger Basis aktuelle Lieferengpässe melden können, ist für Fellhauer und seine Kollegen obligatorisch geworden.

„Aktuell gibt es hier 270 Einträge.“ Fellhauer steht hinter diesem Konzept, so erfahre man immer schnell von möglichen Lücken im Sortiment und könne entsprechend reagieren. Besser wäre es seiner Meinung nach aber, wenn die Meldungen verpflichtend wären, so wie in Amerika.

Bestellung im Ausland

Sind bestimmte Medikamente und Wirkstoffe in Deutschland nicht erhältlich, haben Fellhauer und sein Team die Möglichkeit, im Ausland auf Suche zu gehen. So landen immer wieder Produkte im Einkaufskorb, die in Nachbarländern zugelassen sind, in Deutschland aber nicht. „Wir müssen die Patienten dann vor einer Behandlung darüber aufklären.“ Einmal habe man sogar ein Produkt aus Japan bestellt. „Da hat man dann Probleme, die Beschriftung zu entziffern“, so Fellhauer.

Optimierung der Bevorratung

Aus eigenem Interesse und seit Corona auch seitens der Politik vorgeschrieben, ist eine Bevorratung wichtiger Medikamente.

Damit immer genügend am Lager ist, hat sich das Klinikum mit 26 anderen deutschen Krankenhäuser zu einer Art Einkaufsgemeinschaft zusammengetan. „Es wird versucht, mit Lieferanten und Produzenten verbindliche Liefervereinbarungen abzuschließen.“ Das soll einerseits Preise stabil halten und die Verlässlichkeit der Lieferungen erhöhen. „Und es wird verstärkt auf eine Mehrlieferantenstrategie gesetzt.“

Warum nicht einfach selbst herstellen?

Immerhin werden im Klinikum bereits jetzt einfache Rezepturen selbst produziert. Das sind zum Beispiel Infusionen zur Ernährung von Frühchen, individuell gemischte Infusionen für die Chemotherapie oder nur kurze Zeit haltbare Mittel.

„Während Corona haben wir auch viel Desinfektionsmittel hergestellt“, so der Direktor. Die Produktion vieler anderer Medikamente sei jedoch sehr komplex und benötige eine besondere Ausstattung. „So werden sich die Probleme also nicht lösen lassen“, ist sich Fellhauer sicher.

Ein möglicher Ausweg

Um die aktuellen Probleme lösen zu können, müsse man sich in Deutschland und Europa vielmehr von bestehenden Abhängigkeiten befreien. Eine strikte Regulierung des Marktes sei nicht die Lösung und auch nicht wünschenswert. Das hätte möglicherweise zur Folge, dass Unternehmen kein Geld mehr in die Erforschung neuer Wirkstoffe investieren würden.

„Die Politik hat das Problem erkannt und es gibt erste Überlegungen, die Produktion zurückzuholen“, so der 65-Jährige zuversichtlich. Der Aufbau von Produktionsstätten in Europa und Deutschland benötige jedoch Zeit, und am Ende müsse der Betrieb wirtschaftlich sein. Hier könne die Politik helfen, indem Anreize geschaffen werden.