Es gibt Zeiten im Leben werdender Mütter, da braucht es eine gute Fee. Die einem während der Schwangerschaft Orientierung bietet. Eine Verbündete, der man sich anvertrauen kann, die die eigenen Sorgen nicht abwiegelt, sondern Mut macht – und die all die kleinen und großen Tricks der Geburtsvorbereitung kennt.

Christine Casar ist so eine Verbündete. Eine Hebamme. Seit über 45 Jahren. Sie begleitet Frauen vom ersten positiven Schwangerschaftstest bis durch die Zeit des Wochenbettes. Und manchmal auch lange danach.

Casar war schon immer fasziniert von Geburten und dem „Geheimnis des Lebens“, wie sie es nennt. Seit sie als Dreijährige, halb schlafend, halb wach, in das Zimmer ihrer Mutter geschlichen war und die Hebamme auf dem Bett ihres Vaters sitzen sah, die Ärztin daneben. „Mein Bruder war gerade geschlüpft. Er war leicht blau und hat sehr laut geschrien. Und an der Haustür hat schon der nächste werdende Vater geklingelt, der die Hebamme brauchte.“

Und Casar sei ganz gerührt gewesen. Von der Ruhe der Hebamme, die ihrer Mutter, aber auch dem Mann an der Tür, das Gefühl gab, voll und ganz für sie da zu sein.

So gerührt, dass sie später als Jugendliche im Krankenhaus in Pfullendorf neben der Schule an den Wochenenden und Ferien aushalf. Sie wusch Patienten, erledigte Botengänge, verteilte Essen – und landete schließlich im Kreißsaal und auf der Wochenstation.

„Das Klinikpersonal hat mich an die Aufgaben behutsam herangeführt und mir mit einem Empfehlungsschreiben für die Hebammenschule in Freiburg den Weg geebnet.“

Dort war Casar abwechselnd in der Kinderklinik, im Kreißsaal, auf der Intensivstation oder im OP und saß zugleich mit Medizinstudenten in theoretischen Vorlesungen, was gerade nach Früh- oder Nachtschichten besonders nervenzerrend sein konnte.

Drei Tage ohne Schlaf gearbeitet

„Das waren harte, wirklich anstrengende Zeiten“, sagt sie heute mit Mitte 60 deshalb. Und wiederholt es gleich noch einmal, als sie von ihrer Zeit in Furtwangen und Villingen spricht. 1978 war sie mit ihrem Mann – mit Anfang 20 – nach Furtwangen gezogen, wo sie erst auf der Geburtsstation des dortigen Krankenhauses, dann in den 80ern im städtischen Krankenhaus in Villingen arbeitete.

Die Jahre damals seien ein ständiges Auf und Ab gewesen. Mal erlebte sie schöne Momente, mit Müttern, Babys und Kollegen. Doch meist sei sie chronisch überlastet und müde gewesen.

Weil es in Furtwangen neben ihr nur eine – einzige – Kollegin gab, musste Casar, wenn diese frei hatte, bis zu drei Tage am Stück durcharbeiten. Ohne Schlaf. In Villingen kümmerte sie sich in einer Nacht einmal um acht Geburten. „Und der bürokratische Aufwand kam noch hintendran.“

Zu viel Druck für Casar. Um die Jahrtausendwende zog sie einen Schlussstrich. Heute sagt sie: „Das war Missbrauch an den Müttern und am Personal damals.“ Denn: Sei eine Hebamme der Arbeitsbelastung wegen krank geworden, habe eine andere das kompensieren und noch mehr arbeiten müssen.

Für viele ist sie ein Anker in ihrer ersten Zeit als Mutter

Christine Casar machte sich deshalb selbstständig und arbeitet heute vor allem als Familienhebamme. Das heißt: Sie kümmert sich um Frauen aus sozial schwachen Familien. Um Schwangere ohne Partner, ohne Geld, um Geflüchtete und solche, die aus zerrütteten Familien kommen und ihren Alltag mit Baby bestreiten.

Ihnen bringt die Hebamme bei, wie sie etwa bei einer Geburt richtig atmen. Sie schult ihr Körperbewusstsein. Oder zeigt ihnen, wie man stillt.

Und für viele ist sie ein Anker in ihrer ersten Zeit als Mutter. Es sei nicht selten, sagt Casar, dass Schwangere spätabends, wenn die Ängste größer sind und Lebensfragen schneller hochkommen, noch anrufen.

In ihren ersten Jahren als Hebamme hätten die Ängste der Mütter, und die Komplikationen bei der Geburt, sie manchmal mitgenommen, sagt Casar. Heute kann sie akzeptieren, wie nahe Leben und Tod beieinanderliegen. Ihre Erinnerungen an verstorbene Kinder sind längst ein Teil von ihr geworden.

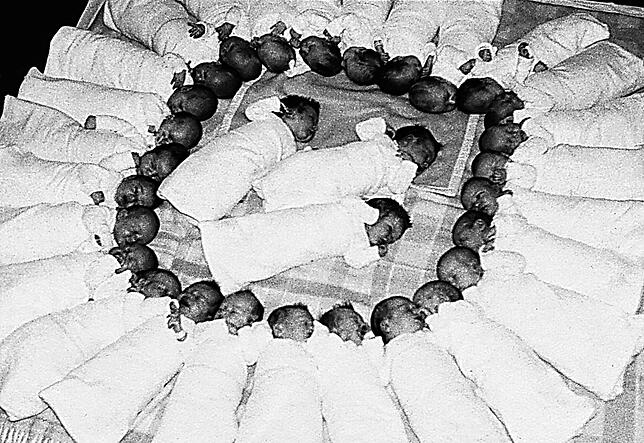

Etwa die an ein Baby, das in der 18. Schwangerschaftswoche – mehr als 20 Wochen zu früh –während Casars Ausbildung zur Hebamme, geboren wird und nur so groß war wie eine Hand. „Leg es in eine Nierenschale und stelle es in den Abstellraum“, hatte eine Kollegin zu ihr gesagt. „Es wird eh nicht mehr lange leben.“

Dass das Baby, so klein und noch atmend, aber alleine sterben sollte, machte Casar fassungslos. Sie gab ihm etwas Sauerstoff und blieb bei ihm, bis es in der Nierenschale gestorben war.

Eine, die immer erreichbar, immer für die Frauen da ist

„Heute macht man das behutsamer, man lässt das Kind ja auch zur Mutter, aber damals, in den 70ern, waren es unsensible Zeiten. Und Mütter sollten von all dem nichts mitbekommen“, sagt Casar und formt die Hand zu einer Schale. Als halte sie das Baby noch immer darin. Geborgen.

Und längst nicht alle Erinnerungen wiegen so schwer. Die schönsten Momente sind für Casar: das erste Lächeln eines Babys. Und ganz besonders: die Hausgeburten. Weil sie hier zwar anleiten, weil sie eingreifen könne. „Aber die Frauen eigentlich auf sich und ihre Kraft vertrauen.“

Und wie Casar das sagt, klingelt es an ihrer Wohnungstür. Ihre Praxis hat sie im eigenen Haus. Eine junge Frau, mit Baby im Arm, will wissen, ob der Bauchnabel ihrer Kleinen gut verheilt ist.

Und es wird an diesem Mittag noch oft klingeln. Ob an der Tür oder auf ihrem Handy. Und Christine Casar wird sich den Fragen der Frauen annehmen. Mal aufmunternd, mal einfühlsam. Denn: Sie ist eine, die immer erreichbar, immer für die Frauen da ist.

10.000 Euro Haftpflicht pro Jahr

Ein Job, der nicht für jeden gemacht ist. „Ich denke, für den Nachwuchs ist es schwer, freiberuflich Fuß zu fassen“, sagt Casar. Zu unattraktiv, zu unwirtschaftlich sei der Job.

Allein schon wegen der immens hohen Haftpflichtversicherung. 10.000 Euro pro Jahr zahlen manche in die Haftpflicht, sagt sie. Der Grund: Hebammen können auch Jahrzehnte nach einer Geburt noch haftbar gemacht werden. Ein Risiko, das sich die Versicherungen einiges kosten lassen. Und das es Hebammen schwer macht, überhaupt ein Plus zu erwirtschaften.

So richtig viel verdiene man nämlich nicht, sagt Casar. Bei einem Hausbesuch nimmt sie 38 Euro ein, für die Entbindung erhalten freiberufliche Hebammen ungefähr 500 Euro von der Krankenversicherung.

Klingt viel? Nur: Die Einnahmen müssen noch versteuert werden. Und auch Fahrt- und Materialkosten – oder eben die Haftpflichtversicherung – müssen davon bezahlt werden. Deshalb sagt Christine Casar: „Nicht für alle ist das zu stemmen.“ Sie selbst beiße sich durch. Denn: Die Arbeit als Hebamme ist für sie eine Sinnquelle. Seit über 45 Jahren.