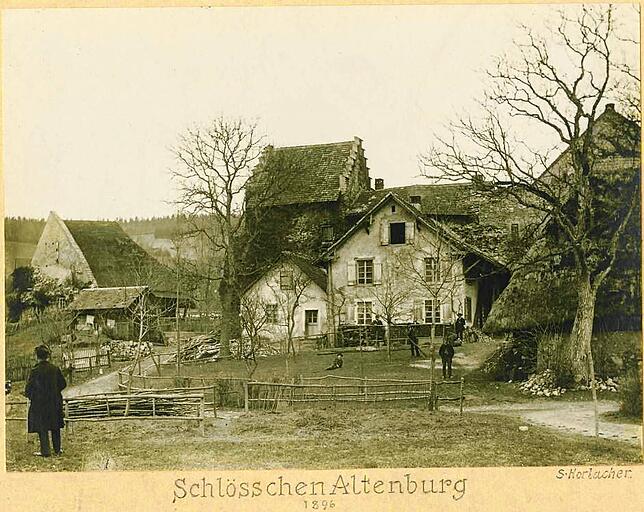

Für Jürgen Trumm ist es einer der schönsten Plätze zum Forschen. Wir treffen den wissenschaftlichen Leiter Ausgrabungen Vindonissa im Innenhof des Schlösslis Altenburg. Der Regen fällt an diesem Tag kontinuierlich auf die altehrwürdigen Mauern, im Hintergrund ist das leise Rauschen der Aare zu hören. Seit 1941 befindet sich in der ersten nachweisbaren Residenz der Habsburger die Jugendherberge Brugg.

Schon 20 Zentimeter tief beginnt die Archäologie

Trumm schwärmt: „Hier kann man Geschichte und Natur erleben.“ Noch vor wenigen Wochen war der lauschige Innenhof im Brugger Ortsteil Altenburg aber eine große Baustelle. Zwischen November 2022 und März 2023 führte die IBB Energie AG eine Werkleitungssanierung durch. Auch die Kantonsarchäologie sei frühzeitig miteinbezogen worden, erklärt der Ausgrabungsleiter, mit gutem Grund: „Schon zwanzig Zentimeter tief im Boden geht es an dieser Stelle los mit der Archäologie.“

Und plötzlich tauchen Mauerreste auf

Unmittelbar unter dem heutigen Kopfsteinpflaster und dem asphaltierten Zufahrtsweg tauchten Mauerreste auf. Sie gehören gemäß Jürgen Trumm zum Castrum Vindonissense – einer spätrömischen Befestigung, über die bisher nur wenig bekannt ist. Die Funktion lässt sich bis heute nicht genau festlegen. In spätrömischer Zeit, irgendwann zwischen dem Ende des dritten und dem späten vierten Jahrhundert nach Christus, wurde das Kleinkastell auf einem felsigen Plateau über der Aare errichtet.

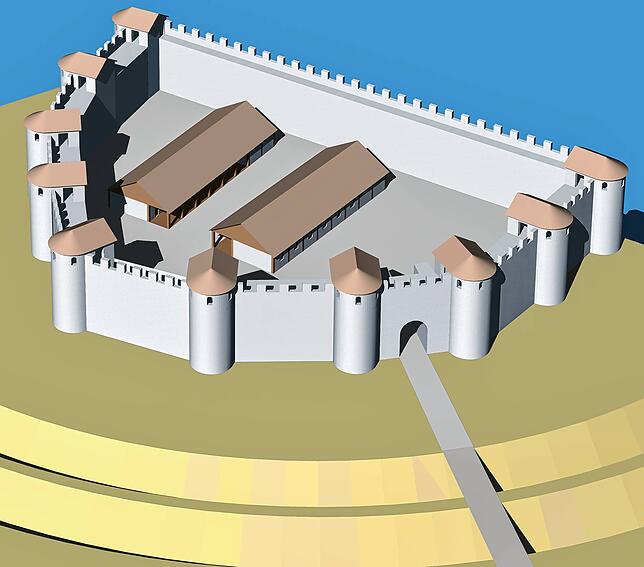

So könnte es einmal ausgesehen haben

Wie es in einem Jahresbericht der Gesellschaft Pro Vindonissa heißt, wies die Befestigung eine bis zu vier Meter dicke Ringmauer mit mehreren halbrunden Türmen auf. Im Osten, vermutlich auch im Westen, befanden sich Tore. Die Funktion des Castrums lasse sich bis heute nicht genau festlegen. Im Bericht steht dazu: „So vermutete man an dieser Stelle einen Wachposten, eine Fähre, eine Brücke, einen Hafen oder den Nachfolgebau des Legionslagers.“

Das alles legen die Bauarbeiter frei

Im Mittelalter sollen dessen Überreste Sitz des Frühhabsburgers Lanzelin von Altenburg gewesen sein. „Die meisten der heutigen Bauten lehnen sich an die Umfassungsmauer des Kastells und befinden sich innerhalb des Mauerrings.“ Bei den Leitungsarbeiten der IBB wurden Teile ebendieser Umfassungsmauern mit mindestens zwei Meter tiefen Fundamenten freigelegt. Auch mächtige Blöcke aus Muschelsandstein, die vermutlich zu einer Pflasterung der Torpassage beim Osteingang gehörten, sowie ein Doppelspitzgraben – zur Verteidigung – kamen zutage.

Dass dieser ebenfalls zum Kastell gehört, ist sich Trumm sicher: „Der Abstand von der Mauer zum Graben entspricht den typischen römischen Maßen.“ Alle angetroffenen Überreste wurden sorgfältig dokumentiert, gezeichnet, fotografiert und gemessen. Während vier Monaten waren dafür immer wieder zwei bis drei Mitarbeiter der Kantonsarchäologie vor Ort.

Ein Leitfund der spätrömischen Zeit

Den Beteiligten der Grabung – besonders der Energieversorgerin – bindet Jürgen Trumm ein Kränzchen. Die Zusammenarbeit habe sehr gut funktioniert: „Trotz der Werkleitungsarbeiten gab es nur ganz geringe Verluste an der archäologischen Substanz.“ Neben den Mauern kam unter dem Kopfsteinpflaster im Innenhof die Scherbe einer Schüssel zum Vorschein. Für Trumm ist es das schönste Fundstück, gar ein Leitfund der spätrömischen Zeit. Auf die Frage nach dem Grund erklärt er: „Diese Art von Keramik war im vierten Jahrhundert nach Christus so stark verbreitet, dass man als Archäologe eigentlich nur darauf wartet, dass ein Exemplar davon in Altenburg herauskommt.“

Kaum freigelegt, schon wieder mit Sand bedeckt

Das Gefäß ließe sich deshalb zeitlich gut einordnen: Die Schüssel mit Rollrädchen-Dekor sei vor 1700 Jahren im heutigen Nordfrankreich produziert worden. Inzwischen ist der Innenhof des Schlösslis Altenburg wieder intakt. „Kaum freigelegt, mussten die antiken Überreste auch schon wieder mit schützendem Sand bedeckt werden, da bereits Frostgefahr für die neu verlegten Wasserleitungen drohte“, schreibt die Kantonsarchäologie auf ihrer Website dazu.

Nicht der letzte Einsatz: Weitere Funde sind denkbar

Grundlegend neue Erkenntnisse hat der Einsatz zwar nicht gebracht, aber Jürgen Trumm sagt: „Vieles wurde nun bestätigt, was wir bislang aufgrund älterer Beobachtungen nur vermutet hatten.“ Gemäß dem Ausgrabungsleiter wird es nicht der letzte Einsatz beim Schlössli gewesen sein. So sind Innenbauten, möglicherweise auch eine frühe Kirche, innerhalb des spätrömischen Mauerrings genauso denkbar wie ein Gräberfeld außerhalb der Befestigung.

Die Archäologen kommen fast nicht hinterher

Doch eine nicht invasive Untersuchung mittels Geophysik habe bisher keine Ergebnisse gebracht – und aktiv im Boden danach zu suchen, sei nicht geplant. Trumm erklärt: „Der Zwiespalt bei den Grabungen ist, dass dabei auch immer etwas zerstört wird.“ Die Kantonsarchäologie schalte sich deshalb immer dann ein, wenn im Rahmen von Bauarbeiten in den Untergrund eingegriffen wird und an dieser Stelle mit archäologischen Relikten zu rechnen ist.

Bei den vielen Bauprojekten im Aargau kämen die Archäologen fast nicht hinterher. Im Falle der Brugger Altenburg sieht Jürgen Trumm das entspannt. Bis auf Weiteres sei für ihn das Schlössli eben ein Forschungsreservat.

Die Autorin ist Redakteurin der „Aargauer Zeitung“. Dort ist dieser Beitrag auch zuerst erschienen.