Den digitalen Wandel hat es schon einmal gegeben. Ende des 18. Jahrhunderts spaltete sich die Gesellschaft zeitweise auf in technikbegeisterte Euphoriker einerseits und Weltuntergangs-Apologeten andererseits. So unterschiedlich beide Gruppen in die Zukunft blickten, so einig waren sie sich in der Diagnose: Der Mensch stehe an der Schwelle zu einer neuen Epoche, in der zwar der Komfort steige, dafür aber nur noch wenige in den Genuss eines bezahlten Arbeitsplatzes kommen. Zwar waren damals wie heute die Hoffnungen und Befürchtungen nicht aus der Luft gegriffen. Doch wurden sie auch damals wie heute übertrieben.

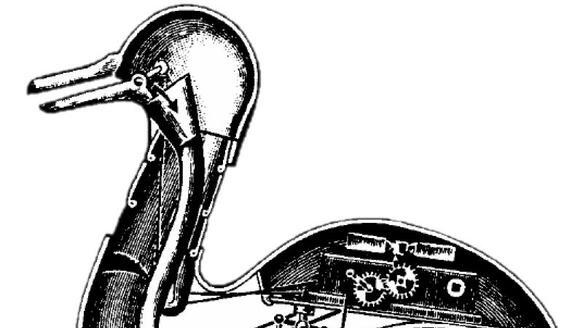

Das Smartphone des 18. Jahrhunderts hieß Automat. Seine Zeitgenossen beunruhigte er durch seine Symbiose von Natur und Technik. Tüftler wie der französische Ingenieur Jacques de Vaucanson kreierten mechanische Enten, die schnattern, mit den Flügen schlagen und Wasser trinken konnten. Künstliche Flötenspieler muteten Zeitgenossen wie lebende Menschen an. Unheimlich war auch ein vermeintlicher Schach-Roboter aus der Werkstatt Wolfgang von Kempelens: Die täuschend echt wirkende Puppe setzte manch hochrangigen Vertreter des Denksports binnen weniger Züge schachmatt. Wohin sollte das noch führen?

Der Automaten-Verehrer Julien Offray de La Mettrie glaubte: in die Glückseligkeit. Erst wenn der Mensch begreife, dass sein ganzes Wesen nichts weiter ist als ein rein mechanisches Prinzip, könne er sich von seinen durch Politik und Kirche erzeugten Schuldgefühlen befreien.

Der Automaten-Skeptiker E.T.A. Hoffmann dagegen sah finstere Zeiten kommen. In seiner Erzählung „Der Sandmann“ beschrieb er die unglückliche Liebe des Nathanael zur schönen Olimpia. So grazil und vollkommen sind deren Bewegungen, dass Nathanael sie für ein geradezu übernatürliches Wesen halten möchte. Doch gerade, als er ihr einen Heiratsantrag unterbreiten will, offenbart sich ihm, oh Schreck: Nicht etwa übernatürlich ist das schöne Ding, sondern vielmehr ganz und gar unnatürlich. Nämlich nichts weiter als eine mechanisch perfekt animierte Holzpuppe. Eine Welt der Automaten, so zeigt sich in diesem Stück, wäre vielleicht eine Welt ohne Schuldgefühle, dafür aber auch ohne Liebe und Vertrauen.

Mehr als zwei Jahrhunderte später hat sich weder die eine noch die andere Vision erfüllt. Weder Schuld noch Liebe sind verschwunden, und trotz einer Welt voller Automaten ist uns auch die Arbeit bis heute nicht ausgegangen. Dennoch findet die These einer beschäftigungslosen Gesellschaft wieder breiten Anklang. Nach Vorstellung mancher Soziologen und Ökonomen soll ein bedingungsloses Grundeinkommen all die von Maschinen und Algorithmen ihrer Arbeitsstelle beraubten Bürger ernähren.

Tatsächlich jedoch dürfte nach der Automatisierung auch die Digitalisierung nur halb so wild verlaufen, wie manche aktuellen Zukunfts-Szenarien nahelegen. Der Philosoph und einstige Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin hat kürzlich anhand des ewigen Traums vom selbstfahrenden Auto aufgezeigt, was all die digitalen Wundergeräte noch nicht können: Verantwortung übernehmen. Denn auch die beste Technologie wird das Kind auf dem Bürgersteig nicht davon abhalten, in letzter Sekunde doch noch vors Auto zu laufen. Das wirft die Frage auf, wie so ein selbstfahrendes Auto programmiert sein sollte. Auf stures Weiterfahren? Das wäre moralisch nicht zu vertreten. Auf Steuer herumreißen und gegen den Baum fahren? Dieses Auto wäre wohl ein Ladenhüter. Was richtig ist und was falsch, muss somit auch in Zukunft im Ermessen des Menschen am Steuer verbleiben: Solange Fahrer und Fußgänger in solche Verantwortungskonflikte geraten können, ist autonomes Fahren nur ein Wunschtraum.

Wie mit dem Verkehr verhält es sich auch mit der Arbeit. Wer sie vor allem als ein lästiges Tun begreift, das ebensogut von technischen Geräten erledigt werden könnte, unterliegt einem verbreiteten Irrtum. Denn neben der Tätigkeit selbst ist Arbeit nicht zuletzt die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung. Gut möglich, dass ein Computerprogramm errechnen kann, ob sich nach einem Schiffbruch noch die Suche nach Überlebenden lohnt. Als Schiffbrüchiger möchte ich aber, dass darüber ein Mensch entscheidet, den ich dafür entweder verfluchen oder preisen kann. Mag sein, dass ein Computerprogramm eines Tages den Grund meines Blut-Hustens zu diagnostizieren vermag.

Als Patient erwarte ich aber persönliche Verantwortung für die Richtigkeit dieser Diagnose. Und möchte ich auf der Intensivstation wirklich einen Algorithmus darüber entscheiden lassen, wann meine Maschinen abgestellt werden?

So wird man über viele aktuelle Versprechen der Digitalindustrie in hundert Jahren nur müde lächeln. Ganz so, wie wir uns heute über manche vermeintlichen Innovationen des 18. Jahrhunderts amüsieren. Wolfgang von Kempelens Schach-Roboter zum Beispiel war gar keiner: Unter seinem Spieltisch versteckte sich bloß ein gewöhnlicher Mensch.

Der Automat

Im 19. Jahrhundert beschreiben zahlreiche Werke der deutschsprachigen Literatur Automaten als Gefahr für die Menschheit. Das bekannteste Beispiel dürfte E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“ sein: Olimpia ist darin angeblich die Tochter eines Professors der Naturwissenschaft. Dessen Student Nathanael ist von Olimpias Schönheit so verzückt, dass er sie auf einem Fest zum Tanz bittet und schließlich sogar um ihre Hand anhält. Ähnlich ergeht es Graf Wetter vom Strahl, der Hauptfigur aus Heinrich von Kleists Drama „Das Käthchen von Heilbronn“. Seine Braut Kunigunde ist von geradezu irritierend vollkommener Gestalt. Erst als der Graf sie einmal bei der Toilette überrascht, erkennt er Kunigundes wahres Wesen. Jean Paul verwendet das Automaten-Motiv in seiner „Auswahl aus des Teufels Papieren“ zur Kritik an mechanischen Verhaltensweisen in der Gesellschaft seiner Zeit. Begünstigt von der Automaten-Technologie erfährt auch der künstliche Mensch an sich eine Renaissance – etwa in Mary Shelleys Roman „Frankenstein“ oder auch Goethes „Faust II“.