Die Sünde hat ausgedient. Auf Völlerei etwa stand einstmals die Hölle. Heute sündigen wir zwar auch, wenn wir, anstatt uns „low carb“ zu ernähren, ein Stück süßen Kuchen essen. Doch als Strafe folgt nicht ewige Verdammnis, sondern ein Kilo mehr auf der Waage, das dann mühsam abtrainiert werden muss. Das Fitnesstudio hat das Fegefeuer abgelöst. Selbstoptimierung statt Seelenheil.

Nicht anders ist es mit der Wollust. Sexuelle Erfüllung ist keine Sünde, sondern im Gegenteil ein erstrebenswertes Ziel. Tabus gibt es nur noch im Hinblick auf Vergewaltigung und Kindesmissbrauch. Was hingegen in gegenseitigem Einverständnis passiert, ist erlaubt.

Kein Wunder also, dass Richard Wagners „Tannhäuser“ irgendwie aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Der Titelheld, der sich im Venusberg sexueller Leidenschaft hingibt, wird von der Wartburggesellschaft dafür wie ein Aussätziger behandelt.

Der Hölle kann er nur durch einen Büßergang nach Rom entgehen. Doch der Papst bleibt ungnädig. Erst indem Elisabeth, die hier für die unbefleckte Liebe steht, für Tannhäuser in den Tod geht, bewahrt sie seine Seele vor der Hölle.

Wie will man das auf der Bühne noch plausibel machen? Regisseur Tobias Kratzer findet für den neuen Bayreuther „Tannhäuser“ eine Lösung: Den ganzen Sexkram lässt er einfach (fast) komplett draußen.

Anstatt um Liebesentwürfe geht es ihm um Lebensentwürfe. Und die werden nicht theologisch, sondern bestenfalls gesellschaftlich bewertet. Tannhäuser wird so zu einer Art Aussteiger – zu jemandem, der mit Venus ein anderes Lebensmodell versucht.

Ein bisschen kommt ihm da Wagner selbst zur Hilfe. Schon bei ihm wird Religion durch Kunst ersetzt. Sein Musiktheater ist die neue Kirche. Daher ist es nur konsequent, dass sich Kratzers Tannhäuser nicht zwischen körperlicher und geistiger Liebe, sondern zwischen zwei Kulturszenen aufreibt.

Zur Ouvertüre zeigt Kratzer einen Film. Darin sieht man, wie ein alter Citroën-Bus durch den Wald bei der Wartburg tuckert. Venus (quirlig und doch stimmgewaltig: Elena Zhidkova) und Tannhäuser im Clownskostüm (forciert zu sehr: Stephen Gould) sitzen darin. Auch eine schwarze Dragqueen und ein Oskar-Matzerath-Verschnitt („Die Blechtrommel“) fahren mit.

Schräges Tourneetheater

Sie sind offenbar Teil eines schrägen Tourneetheaters. Und wie es halt so ist in der Alternativkultur: Geld gibt es keins, weswegen die Truppe mit Venus am Steuer Benzin klaut oder die Zeche prellt. Als Venus einen Polizisten umnietet, wird es Tannhäuser jedoch zu viel. Er verlässt sie und kehrt in seine alte Welt zurück.

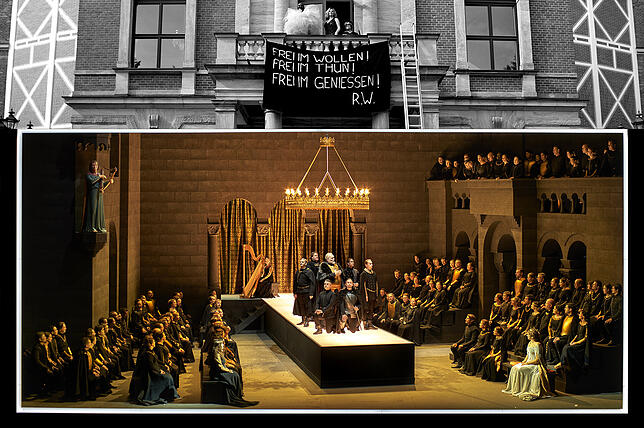

Im nächsten Bild sieht man ihn am Grünen Hügel in Bayreuth (Ausstattung: Rainer Sellmaier). Pilger ziehen vorbei – es sind die Festspielbesucher, auf der Suche nach Erlösung durch Wagner.

Keine neue Idee, aber Kratzer reichert sie mit ironischen Referenzen auf die Festspielgeschichte an, die bei der Premiere große Erheiterung auslösen. So etwa der Seitenhieb auf die desaströse „Tannhäuser“-Inszenierung in der Biogasanlage, die nun „mangels Nachfrage geschlossen“ ist.

Im zweiten Akt sehen wir eine biedere, quasi historische „Tannhäuser“-Aufführung im stilisierten Wartburg-Saal, bei der nun der ehemalige Clown Tannhäuser wieder mitspielen darf.

Ein Film führt uns unterdessen hinter die Kulissen, wo Venus das Festspielhaus entert und sich in die Aufführung schmuggelt. Dann hat sogar (die echte) Katharina Wagner einen kleinen Filmauftritt. Sie greift zum Telefon und wählt den Notruf, woraufhin die Polizei anrückt.

Der dritte Akt ist eine Art Beckett‘sches Endspiel. Im Wrack des ehemaligen Tourbusses wartet Elisabeth (vollströmender Sopran: Lise Davidsen) vergeblich auf Tannhäusers Rückkehr. Daraufhin zieht Wolfram (angenehm: Markus Eiche) dessen Clownskostüm an, was Elisabeth doch noch kurz zum Sex animiert. Bald danach liegt sie in ihrem eigenen Blut. Ein tristes Ende.

Doch ach, wo Liebe und Religion fehlen, da geht auch der ganze „Tannhäuser“ den Bach runter. Zumal der behauptete Konflikt zwischen repräsentativer Hochkultur und mittelloser Alternativkultur selbst ziemlich inaktuell wirkt. Das sieht man an den Reaktionen auf die Pausenunterhaltung, die erstmals auf dem Gelände geboten wurde.

Die schwarze Dragqueen (Le Gateau Chocolat als sie selbst) und Oskar mit der Trommel (Manni Laudenbach), die eben noch als Mitglieder in Venus’ Tourneetheater auf der Bühne standen, unterhalten das Premierenpublikum nun mit Chanson und Pop.

Oskar paddelt in einem Gummiboot auf dem Teich, Le Gateau Chocolat tanzt neben einem aufblasbaren Einhorn. Entsetzensschreie sind da keine zu hören. Im Gegenteil, das Publikum wippt mit, filmt und ist offenbar bestens amüsiert.

All das Amüsenment kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kratzers „Tannhäuser“ Substanz und Stringenz fehlen. Ein paar Insider-Gags und kluge Referenzen auf Literatur und Kunst reichen nicht, wenn sie nicht erhellend in die Handlung eingebunden sind. Und wo große Teile der Handlung in einen Film verlegt werden müssen, wird die Bühnenhandlung ohnehin zur Nebensache degradiert.

Verhaltene Musik

Leider hilft in diesem Jahr auch die Musik nicht weiter. Mit Valery Gergiev steht zwar ein Star am Pult des Festspielorchesters, doch seine Interpretation klingt seltsam verhalten, so als müsse er sich erst noch an die eigenwilligen akustischen Gegebenheiten des sogenannten mystischen Abgrunds herantasten. Mehr als ein leichtes romantisches Lüftchen lässt er kaum je durch die so verzwergte Partitur wehen. Von Wagners emotionaler Wucht kaum eine Spur. Schade um diesen „Tannhäuser“.