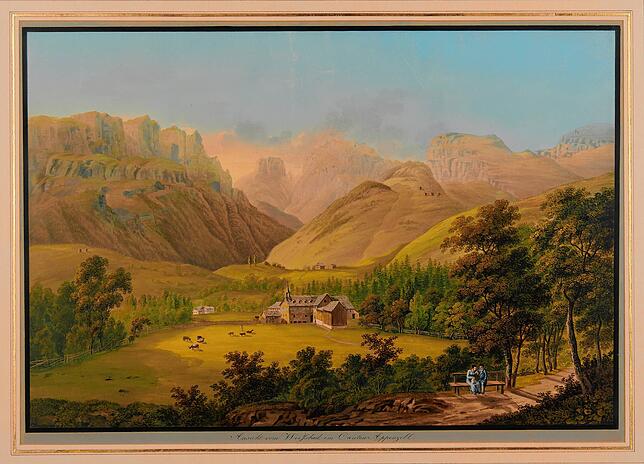

Als die ersten Touristen an den Bodensee kamen, wurde sogar die Ziegenmolke zu Gold. Carl Jakob Inauen zum Beispiel, Sohn eines einfachen Molkenträgers im Appenzellerland, pries das bei der Käseproduktion anfallende Abfallprodukt den Reisenden als Wundermittel gegen Krankheiten wie Gicht und Tuberkulose an. 1790 war er dafür noch auf die Räumlichkeiten einer Badeanstalt angewiesen. 50 Jahre später stand an derselben Stelle ein prachtvoller Hotelkomplex.

Was werden Menschen wie Carl Jakob Inauen sich gedacht haben? Womit erklärten sie sich, dass plötzlich alle Welt ihre bis gestern noch bitterarme, abgelegene, unbedeutende Heimat so interessant fand? Und was hielten sie wohl von neumodischen Berufen wie dem „Unternehmerkünstler“, der nichts anderes tat, als Berge, Seen und Leute auf Leinwand festzuhalten, damit fremde Reisende ihren Sehnsuchtsort auch noch zuhause am Küchentisch betrachten konnten?

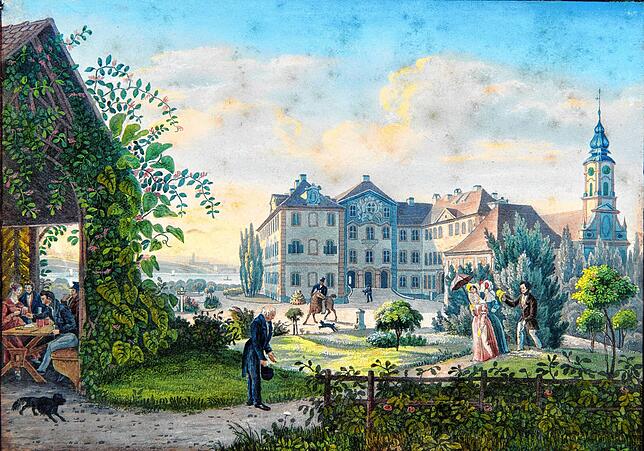

Das Konstanzer Rosgartenmuseum zeichnet die Geschichte von der touristischen Erschließung des Bodensees und Voralpenraums in einer kleinen, aber sehenswerten Ausstellung nach. Was der einfachen Bevölkerung von damals rätselhaft erschienen sein mag, findet dabei eine kulturhistorische Begründung: Es war eine recht bunte Gesellschaft aus Intellektuellen, politisch Bewegten und Industrialisierungsmüden, die in der Idylle die Erfüllung vieler Sehnsüchte fanden.

Am Bodensee war noch eine Ahnung des von Rousseau zum Ideal verklärten Naturzustands zu erleben. Hier fand sich das Gegenstück zur Scheinwelt der Fürstenhöfe und erst recht zur hektisch hässlichen Betriebsamkeit der Fabriken. Und sogar so etwas wie freiheitlich demokratischen Geist glaubte man zu erspüren – zumindest am Schweizer Seeufer.

„Schöner als Pharaos Purpurkleid“

„Der Appenzeller genießt sein volles Menschenrecht, sieht nie um sich her Gebieter, unter deren Willkür er sich beuten muss, begegnet überall nur Seinesgleichen an Rechten und Pflichten“, schwärmte der Schlesische Arzt Johann Gottfried Ebel. Und der württembergische Dichter Karl Julius Weber berichtete von der „Purpurfläche“ des Bodensees bei Sonnenuntergang, „gewiss schöner als Pharaos Purpurkleid und das rothe Meer der Kinder Israel“.

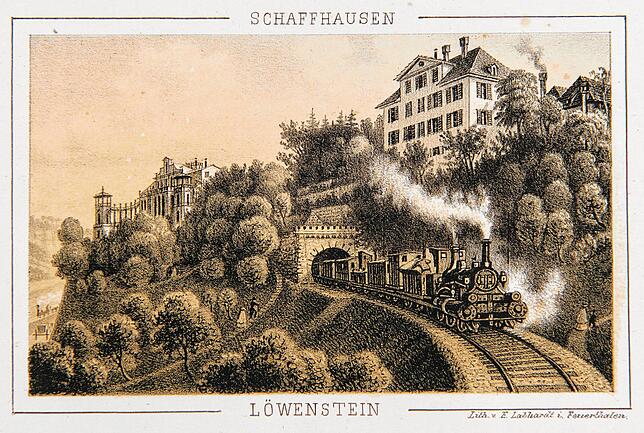

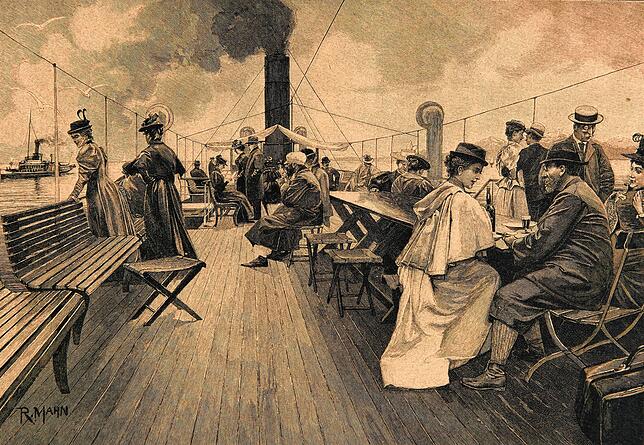

Das Problem bei all der Schwelgerei: Wer als gefrusteter Städter in die Idylle reiste, brachte immer auch ein bisschen was von genau den Missständen mit, denen er eigentlich entfliehen wollte. So schlängelten sich bald Eisenbahngleise durch die Naturlandschaften, über dem See rauchten die Schlote der Dampfschiffe, und in der vermeintlich so freien Gesellschaft stolzierten bald vornehme Herrschaften, deren Hunde dem einfachen Pöbel die Zähne zeigten.

Künstler wie Johann Sebastian Dürr halten solche Veränderungen in Lithografien und Stichen fest. Eine gesellschaftskritische Intention scheint dabei gar nicht beabsichtigt, die Abgründe des Wandels zeigen sich ganz von allein. Und stets wird dabei deutlich, welchen Drahtseilakt Politik, Handel und Städteplaner unternehmen mussten, damit die unverhofft sprudelnde Geldquelle nicht versiegt.

Damit Touristen aus Norddeutschland bequem anreisen können, war ein Anschluss ans nationale Eisenbahnnetz wichtig. Doch gleichzeitig entsprachen rauchende Schlote und rasselnde Dampfmaschinen nicht gerade dem, was Urlauber sich von einer Naturlandschaft Bodensee erhofften.

Hotels mit Türmchen und Zinnen

Auch die notwendigen Hotelneubauten drohten das Ideal einer romantischen Gegend aus mittelalterlichen Burgen zu zerstören. Mancher Architekt baute deshalb gleich mit Türmchen und Zinnen: In Konstanz ist ein solches Exemplar heute etwa in Gestalt des Gasthauses „Costa del Sol“ zu besichtigen.

Unternehmerkünstler zeigten dagegen lieber gleich original historische Gemäuer. Johann Jakob Biedermann lässt um 1833 das später abgebrannte Schloss Sandegg in dornröschenhafter Verwunschenheit über dem Bodensee thronen. Hinten zieht ein Segelboot einsam seine Bahnen, vorne dösen ein paar Ziegen und Schafe auf dem verlassenen Wanderweg. Es ist eine Märchenwelt, die den Betrachter in bessere, längst vergangene Zeiten entführen soll.

Ölgemälden wie dieses entstanden meist für exklusive Kunden etwa aus dem Hochadel oder neureichen Unternehmertum. Der Massenmarkt dagegen wurde mit Umrissradierungen in hoher Auflage gefüttert, für deren Kolorierung eigene Werkstätten entstanden.

Billiglöhner aus dem Handwerksmilieu hatten dafür zu sorgen, dass der Bodensee schön blau erstrahlt. Der Öffentlichkeit blieb diese prekäre Tätigkeit verborgen: Ein Aquarell, das die Arbeitsbedingungen in einem St. Galler Koloristenatelier zeigt, gehört zu den raren Zeugnissen dieser verborgenen Welt.

Mit den Menschen aus der Fremde kamen bald auch Moden in die Region. Dass man beim Fischen auch mal in den See fallen kann und deshalb besser das Schwimmen erlernen sollte, war weithin bekannt. Aber freiwillig im Wasser planschen? Auf diese Idee wären Einheimische nicht gekommen.

Touristen dagegen kannten von Nord- und Ostsee sogenannte Badeanstalten. Und so standen schon bald neue Pfahlbauten am Ufer des Bodensees: blickdicht eingehegte Naturbäder für kontrolliertes Badeerlebnis – selbstverständlich streng nach Geschlechtern getrennt und in züchtiger Bekleidung. Dass der nasse Stoff die Körperkonturen zwangsläufig besser zur Geltung kommen ließ, war schon skandalträchtig genug.

Mit dem demokratischen Geist war es entgegen mancher Erwartung auch in der Idylle keineswegs so viel besser bestellt, vielen Reisenden dürfte das bald bewusst geworden sein. Statt der erhofften Gleichstellung aller Bürger zeichnete sich in den Hotels deshalb bald eine gegenläufige Entwicklung ab. Das Motto lautete: Wenn wir schon nicht den Adel abschaffen können, wollen wir wenigstens selbst wie ein König leben!

So wurde bald unter funkelnden Kronleuchtern prachtvolles Silbergeschirr gedeckt. Und Souvenirhändler hatten feinstes Goldrand-Porzellan im Angebot, selbstverständlich mit dem Bodensee als farbenfrohes Motiv.

Tourismus zeigte sich in der Bodenseeregion schon von Beginn an in seiner ganzen Widersprüchlichkeit. Ideale von Gleichheit und Freiheit trafen auf Luxus und Ausbeutung, Naturidylle auf industrielle Erschließung und Kunst auf Geschäft.

Die Paradoxie dieser gegensätzlichen Bedürfnisse an ein und demselben Ort bringt vielleicht kein Ausstellungsstück überzeugender zur Geltung als eine historische Ansichtskarte vom Appenzeller Berggasthaus Aescher: Seit Hollywood-Star Ashton Kutcher das einst von aller Welt verlassene Häuschen im Fels auf Facebook als „Geheimtipp“ empfahl, ist es aus mit der Abgeschiedenheit. Der Tourismus zerstört seine eigene Grundlage. Das war schon immer so: Im Zeitalter sogenannter sozialer Medien aber geschieht es schneller als je zuvor.

„Idyllen zwischen Berg und See – Die Entdeckung von Bodensee und Voralpenraum“: bis 9. Januar 2022 im Rosgartenmuseum Konstanz. Öffnungszeiten: Di.-Fr. 10-18 Uhr, Sa.-So. 10-17 Uhr. Ein Katalog ist im Südverlag erschienen (168 Seiten, 20 Euro). Weitere Informationen: www.rosgartenmuseum.de