Musik ist geduldig. Sie wehrt sich nicht, wenn sie zu Propagandazwecken missbraucht wird. Manchmal schreiten ihre Verfasser ein, wie man es in jüngerer Zeit häufiger erleben konnte, etwa wenn Musiker sich verbaten, dass Donald Trump ihre Lieder auf Wahlkampfveranstaltungen abspielte.

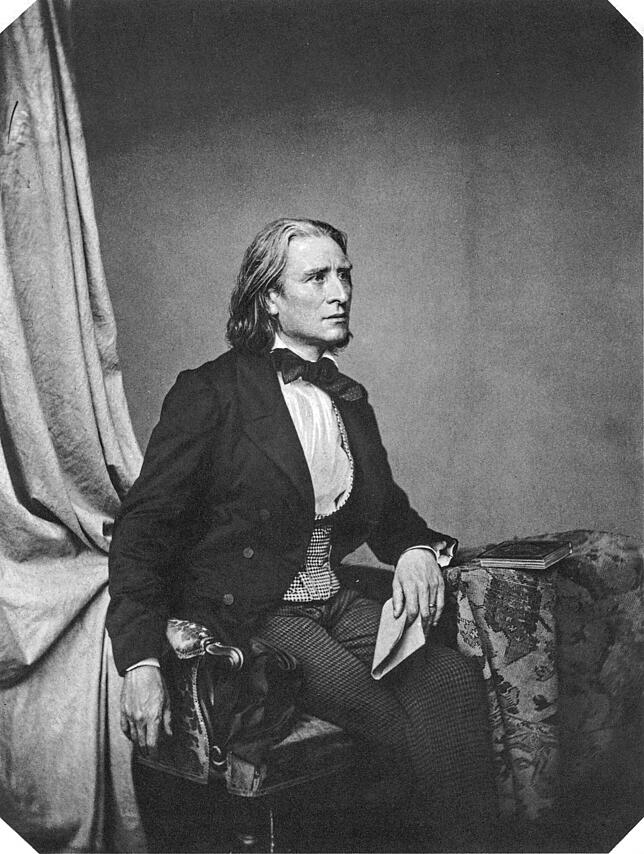

Franz Liszt konnte das nicht. Er war schon lange tot, als die Nazis auf die Idee kamen, einige Takte aus seiner Symphonischen Dichtung „Les Préludes“ herauszulösen und als Erkennungsmusik für ihre Wochenschauten zu verwenden. Klar, die Fanfaren, die da geschmettert werden, klingen überwältigend, alles überhöhend. Perfekt für ein musikalisches Logo mit propagandistischem Impetus.

Und doch mag man sich fragen, wieso es ausgerechnet Liszt traf. Vielleicht liegt die einfache Antwort darin, dass Liszts Tochter Cosima auch Richard Wagners Ehefrau war. Und der galt als Hitlers Lieblingskomponist. Naheliegend also, auch Wagners Umfeld abzugrasen. Woran sich zeigt: Musik ist nicht nur geduldig. Die Gründe, aufgrund derer sie zum Missbrauchsopfer wird, haben manchmal mit der Musik selbst nur bedingt zu tun.

Doch für die Nachkriegswelt waren Liszts „Les Préludes“ damit erst einmal verbrannt. Das rund 20-minütige Stück wurde aufgrund der missbrauchten ein bis zwei Minuten kaum noch gespielt. Die Bodensee Philharmonie hat es jetzt trotzdem aufs Programm ihres Philharmonischen Konzerts im Konstanzer Konzil gestellt und dieses in die Exzellenzwoche „Demokratie“ eingebettet.

Die Themenwoche beschäftigte sich künstlerisch mit der Demokratie oder, wie im Konzert, mit dem Thema Musik und Politik. Das Gesprächskonzert „Unter der Lupe“ wurde dafür sogar zu einer Podiumsdiskussion ausgebaut, in der prominente Gäste wie der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk und der Musikpublizist Axel Brüggemann zum Thema sprachen.

Im Konzert unter Chefdirigent Gabriel Venzago kann man dann erleben, wie Liszts „Les Préludes“ fast aus dem Nichts entstehen. Eine aufsteigende Linie wie ein Sonnenaufgang. Eine Geburtsstunde vielleicht, denn Liszt wollte in dem Stück die Lebensreise eines Menschen beschreiben.

Venzago gestaltet diesen Beginn bis zum ersten pompösen Moment, in dem sich die Posaunen einschalten, als allmähliches Crescendo und stellt das Pathos damit in einen Kontext, in dem beides seinen Platz hat – Auftrumpfen und Zurücknahme, Mensch und Natur, Leben und Tod.

Und auch wenn die lyrischen Momente gelegentlich erahnen ließen, dass das Orchester mit Liszts Stück nicht so vertraut ist wie etwa mit der nachfolgenden „Eroica“ von Beethoven, zeigte sich doch deutlich, wie vielgestaltig Liszts Symphonische Dichtung ist, Schlussapotheose hin oder her.

Beethovens Widmung für Napoleon

Auch die „Eroica“, Beethovens 3. Symphonie, war ein Opfer nationalsozialistischen Missbrauchs. Kein Wunder, trägt sie das Heroische doch bereits im Namen. Bekanntermaßen wollte Beethoven das Werk ursprünglich Napoleon widmen, den er verehrte – bis zu dem Moment, wo der sich zum Kaiser krönte. „Ist der auch nicht anders wie ein gewöhnlicher Mensch!“, soll er enttäuscht gerufen haben. Möglich, dass er seine eigene Musik im letzten Moment vor einem Missbrauch bewahrt hat.

Es nützte ihm allerdings nicht viel. Kaum ein Komponist wurde und wird derart konsequent politisch vereinnahmt wie Beethoven. Besonders hat es seine „Neunte“ getroffen, die mit ihrer „Ode an die Freude“ immer wieder für die unterschiedlichsten politischen Anlässe vereinnahmt wird – die Verwendung als Europahymne ist da noch einer der harmlosen.

So oft wie Beethovens Musik für die unterschiedlichsten Ideologien herhalten musste, könnte man sie fast schon wieder als neutral bezeichnen. Offenbar lässt sie sich in die eine wie die andere Richtung biegen. Musik ist eben geduldig.

Gegen den Strich gebürstet

Dabei ist die „Eroica“ gar nicht ausschließlich „heroisch“. Zumal dem Spiel mit den Synkopen und verschobenen Akzenten im ersten und dritten Satz auch etwas Subversives aneignet. So als hätte Beethoven einen Riesenspaß daran gehabt, die Erwartungshaltung seiner Hörer zu unterwandern. Bei Venzago behält die Musik aber auch ihre klassische Eleganz. Beethoven ist hier nicht bloß ein Hitzkopf, sondern pflegt weiterhin die Kultiviertheit der Wiener Klassik. Der dritte Satz klingt bisweilen wie eine Theatermusik von Mozart, so gewitzt und verspielt.

Dazwischen erklang mit Tan Duns Violinkonzert „Fire Ritual“ ein Stück zeitgenössische Musik. Der chinesische, in New York lebende Komponist hat sie der norwegischen Violinistin Eldbjørg Hemsing auf den Leib geschrieben, die es nun auch in Konstanz spielte. Es passte zum Thema, insofern Tan Dun es den Opfern der Kriege gewidmet hat.

Über weite Strecken besteht es aus der Gegenüberstellung von klagendem Individuum (Geige) und einer martialischen Masse (Orchester). Und dann sind da noch die im Zuschauerraum verteilten Holzbläser. Laut Hemsing stehen sie für Vögel und Himmel, das Orchester hingegen für die Erde, während sie selbst das rituelle Feuer aufrecht erhalten soll. Wobei ihr mit Flageoletts gespickter und in luftige Höhen steigender Solopart bereits selbst fast schon jenseitig wirkt. Großartig jedenfalls, mit welcher Suggestivkraft sie ihn ausgestaltet.

Für den Dirigenten ist das Stück eine ziemliche Herausforderung. Eigentlich bräuchte er auch am Hinterkopf Augen und am Rücken zwei Arme, um gleichzeitig nach vorne wie hinten dirigieren zu können. Venzago dreht sich also mal in die eine, mal die andere Richtung und übernimmt auch noch den Part der inbrünstig hervorgestoßenen Vokalisen. Das Konzert selbst wirkt durch die körperliche Rhythmik ein wenig wie die chinesisch-amerikanische Antwort auf Strawinskys „Sacre du Printemps“. In jedem Fall ist es eine gelungene Ergänzung zu den zur Heroik verdammten Stücken dieses Programms.

Weitere Aufführung: Mittwoch, 29. Januar, 19.30 Uhr, Konzil Konstanz