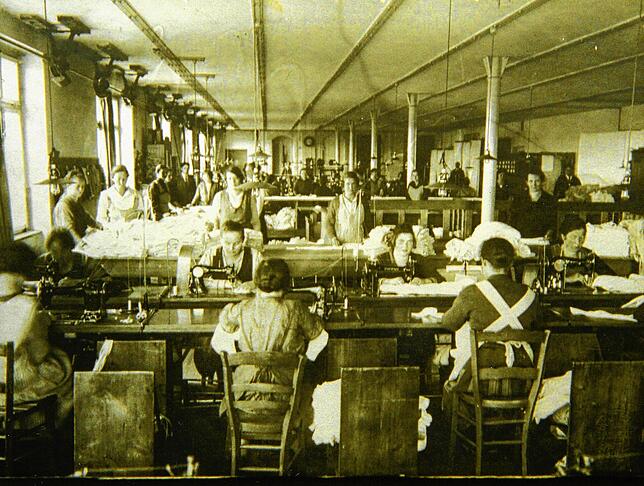

Die spektakulärsten Bilder dieser Schau entstehen im Kopf. Erschöpfte Frauen an gigantischen Maschinen in fahl beleuchteten Stickereifabriken. Männer bei schweißtreibender Arbeit auf einer Baustelle zur Rheinbegradigung. Der ganz normale Arbeitsalltag in der Bodenseeregion, noch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein.

Dass er so aussah und damit ganz anders, als die Postkartenidylle unserer Region nahelegt, lässt sich in Renato Martinonis kürzlich erschienener Romanbiografie über Antonio Ligabue nachlesen. Der italienische Art-Brut-Maler war als Sohn einer Wanderarbeiterin am Bodensee gestrandet.

Aber Gemälde finden oder auch nur Zeichnungen, die diese Realität bezeugen? Das Konstanzer Rosgartenmuseum hat es versucht. Unter dem Titel „Wir schaffen was!“ zeigt es jetzt die „Arbeitswelten in der Kunst am Bodensee“. Doch die Wahrheit ist, dass so sehr viel Kunst zu diesem Thema gar nicht aufzutreiben war.

Es gilt die paradoxe Regel: Je prominenter das Motiv, desto größer die Leerstelle. Ein Werk etwa, das Friedrichshafener Arbeiter beim Bau eines Zeppelins zeigt – nichts zu finden! Arbeiteralltag beim Maggi-Werk in Singen – von keinem Künstler dokumentiert. Ein künstlerisch reflektierter Blick hinter die Kulissen bei Schiesser in Radolfzell – schön wär‘s.

Museumsdirektor Tobias Engelsing hat dafür eine Erklärung. Zwar beweisen die genannten Beispiele, dass die Industrialisierung auch an dieser so erfolgreich als Naturlandschaft vermarktete Region keineswegs vorbeigezogen ist. Für eine künstlerische Aufarbeitung dieser Veränderungen aber fehlte es schlicht an Auftraggebern.

Bilder vom Leben am Bodensee waren zwar höchst lukrativ, aber eben nur in dessen romantisch verklärter Version. Sozialkritischen Realismus wie bei Käthe Kollwitz dagegen wollte niemand sehen, kein Tourist, kein Bürgermeister, schon gar kein Fabrikbesitzer. Und so entwickelt diese Ausstellung einen ganz eigenartigen Reiz, gilt es in ihr doch, zwischen den Zeilen zu lesen, also Motive mitzudenken, die gar nicht sichtbar sind.

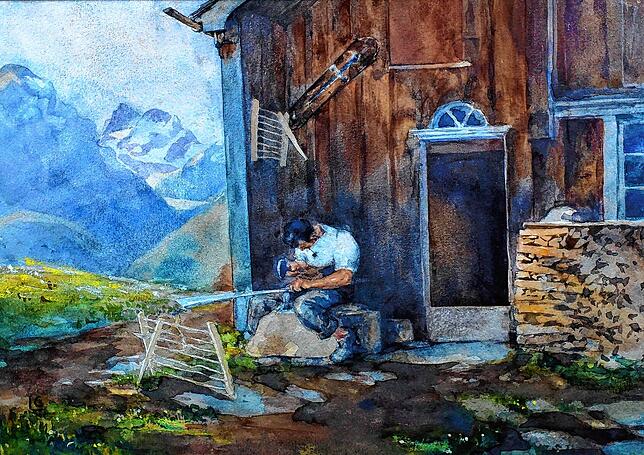

Mit der Arbeitswelt erkennbar im Reinen sind noch jene Vertreter einer biedermeierlichen oder naiven Kunstrichtung. Wir sehen bei Carl August Liner einen Bauern im Appenzellerland, vor seiner Hütte schärft er seine Sense (1949).

Ja, diese Art der harten Arbeitswelt ist uns bekannt, mit Heidi-Romantik vor dem Alpenpanorama! Fischer prüfen ihre Boote auf Dichtigkeit, auf der Reichenau bewirtschaftet eine Frau ihren Gemüsegarten: So stellt man sich den Broterwerb in Deutschlands schönster Urlaubsregion vor, so sollen wir uns ihn auch vorstellen.

Das Tragische lugt hier allenfalls auf den zweiten Blick ums Eck. Adolf Dietrich porträtiert seinen Vater auf der Treppe, unten erhascht unser Blick noch ein paar Hühner: Der alte Mann ist sichtlich gezeichnet, sein ganzer Körper zeugt von Jahrzehnten der zehrenden Arbeit auf dem Feld.

Schornsteine am Bodensee

Brisant wird es, sobald Fabrikschornsteine ins Bild geraten. Bei Nikolaus Hug markiert im Jahr 1841 ein solcher noch den Fortschrittsglauben. Links des Konstanzer Seerheins sehen wir den mittelalterlichen Pulverturm, hinten raucht der Schlot der Textilfabrik von Gabriel Herosé, rechts pflügt schon stolz ein Dampfschiff durchs Wasser. Dessen Erfindung gab dem Leben am See plötzlich eine feste Taktung. Denn unabhängig von Wind und Wetter konnte man nun punktgenaue Verabredungen treffen.

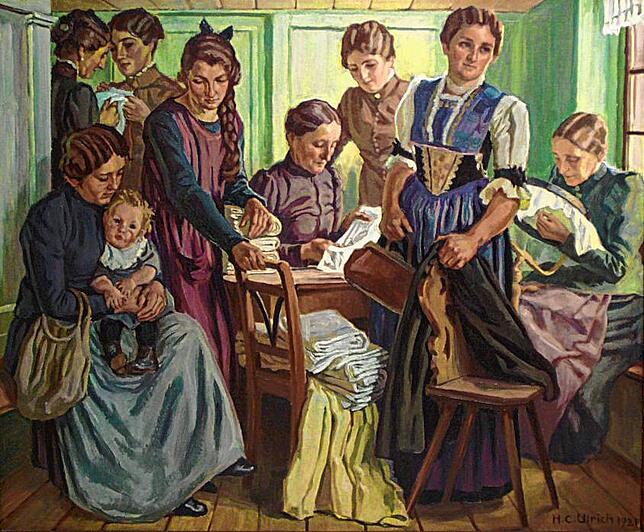

Wie aber mochte es hinter diesem Symbol des Fortschritts ausgesehen haben? Bei Eugène Burnand wirkt die enge, dunkle Arbeitsstätte der Spinnerinnen (“Die Nachtwache der Spinnerinnen“, 1876) ausnehmend behaglich. Dass die Frauen ihr Augenlicht riskierten und nach zwölf Stunden Körperkontakt ein fürchterliches Raumklima geherrscht haben muss: Man muss es sich vorstellen.

Weniger Vorstellungsvermögen bedarf eine Einschätzung der Arbeitsbedingungen in der Stockacher Eisengießerei Fahr. Werner Mollweide zeigt 1940 fünf Männer im Funkenregen und vor heller Glut.

Kein Helm in Sicht, kein Visier, nicht einmal Handschuhe schützen die Beschäftigten. Man könnte darin die Absicht einer heroischen Verklärung des deutschen Arbeiters vermuten, als Säule des NS-Staates. Doch das passt nicht zur Biografie des Malers, der für seine politische Gesinnung sogar zeitweilig inhaftiert war.

Das beklemmendste Exponat kommt aus England und zeigt Kinder bei der Arbeit am Webstuhl. Im Bodenseeraum, heißt es, habe insbesondere der Einsatz von Vollwaisen als soziale Errungenschaft gegolten.

In Konstanz tat sich der Textildrucker Jacques Louis Macaire darin hervor. 16 seiner 51 Mitarbeiter waren minderjährig, manche sogar erst sechs Jahre alt. Bildmaterial, das diese großherzige Tat bezeugen könnte, gibt es freilich nicht. So ganz geheuer scheint den Unternehmern am See dieses angeblich soziale Konzept selbst nicht gewesen zu sein.

Es hat am See eine Zeit gegeben, da erwog man die ganz große Revolution: Industriehäfen statt Naturstrand, Großfabriken statt Touristenidylle. Dass die Pläne in den Schubladen liegen geblieben sind, gilt bis heute als großes Glück.

Vielleicht aber war die tatsächlich realisierte Version der Industrialisierung auch schlicht zu erfolgreich. Öffentlich weiterhin den Ruf eines naturbelassenen Urlaubsparadieses pflegen – gleichzeitig aber trotzdem Fabriken bauen und Löhne drücken: Auf zwei Pferde zu setzen, erhöht die Gewinnchancen.

Bis 5. Januar 2025 im Konstanzer Rosgartenmuseum. Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 10-18 Uhr, Sa., So. 10-17 Uhr. Weitere Informationen: http://www.rosgartenmuseum.de