Der in Bernau im Schwarzwald geborene Maler Hans Thoma (1839-1924) gehörte um 1900 zu den berühmtesten Künstlern Deutschlands. Grund genug für die Kunststiftung Hohenkarpfen, die sich in ihren Ausstellungen der breit gefächerten Aufarbeitung kunsthistorischer Strömungen des 19. und 20. Jahrhunderts und insbesondere der süddeutschen Landschaftsmalerei widmet, Spuren dieses Künstlerlebens exemplarisch aufzuzeigen.

„Spuren eines Künstlerlebens“ – es hätte eine jener Ausstellungen werden können, wie man sie auf dem Hohenkarpfen kennt und schätzt. Eine chronologisch angeordnete, alle Schaffensphasen umfassende Präsentation und zugleich eine Hommage an einen Maler, der seine Schwarzwälder Heimat liebte und ganz der Malerei des 19. Jahrhunderts verpflichtet war, ist sie zwar irgendwie auch geworden, aber spektakulärer Anlass dieser retrospektiven Schau war ein jüngst wiederentdecktes Gemälde, das nun erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

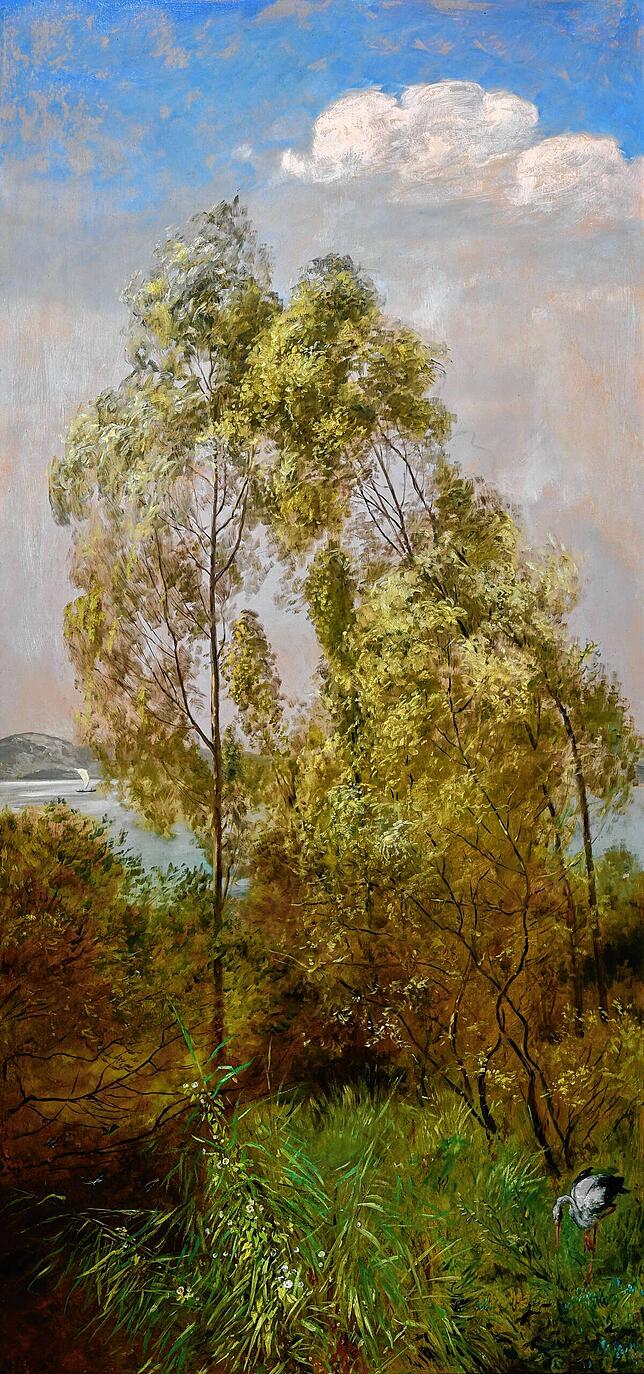

Das extrem hochformatige 1874 entstandene Bild „Sommerlandschaft mit Storch“ erzählt auch die Geschichte, wie ein wertvolles Gemälde des zu seiner Zeit als einer der bedeutendsten deutschen Maler erst verkauft wurde, um die Flucht einer jüdischen Familie zu finanzieren, dann in den Besitz einer Versicherung kam und schließlich als temporäre Dauerleihgabe in das Kunstmuseum auf dem Hohenkarpfen. Die Geschichte handelt aber auch vom ehrgeizigen Spürsinn des Kunsthistorikers und Kustos des Museums, Mark E. Hesslinger, der 2021 bei der Inventarisation des Gemäldes vor immer größere Rätsel gestellt wurde.

Hesslinger schafft es, die Herkunft und die Rechtsverhältnisse zu klären und als erste Institution dieses Bild öffentlich auszustellen. Bei seinen Recherchen erfährt er, dass das Storchenbild, das in keinem Werkverzeichnis Thomas auftaucht, original nicht auf Holz gemalt worden war, sondern als Wandbild zu einem 1874 entstandenen Jahreszeitenzyklus gehörte, von dem Herbst, Winter, zwei Frühlings- und ein Sommerbild dokumentiert sind.

Diese zierten einst die Wände der Villa des Frankfurter Kaufmanns Alexander Gerlach. 1890 wurde die Villa samt diesen Gemälden an den jüdischen Industriellen Albert Ullmann, Direktor der Casalla Farbwerke, verkauft. Ullmanns Witwe verkaufte 1938 ihre große Kunstsammlung an die jüdische Kunsthandlung Heinemann, die bald arisiert wurde, um mit ihren Angehörigen nach Australien fliehen zu können.

Die Kunsthandlung Heinemann wurde nach dem Krieg an die Nachkommen zurückgegeben, die Bilder 1954 in einer Auktion versteigert und der Jahreszeitenzyklus auseinandergerissen. Hesslinger sagt: „Die Käufer glaubten, die rechtmäßigen Besitzer zu sein.“ Das waren die Sammlung Oetker, die Deutsche Bank und im Fall des „Storchenbildes“ die Karlsruher Versicherung, die später von der Wüstenrot und Württembergischen übernommen wird. Jahrzehntelang zierte es unbehelligt die Büros der Konzernzentrale, als es 2021 als Dauerleihgabe auf den Hohenkarpfen kam, wurde es erstmalig als Raubkunst erkannt.

Die Familie Ullmann hatte über US-Anwälte längst Restitutionsansprüche angemeldet. Hesslinger erzielt einen Ausgleich: Die Stadt Frankfurt kauft es für 50.000 Euro an. Die Hälfte geht an die Versicherung als gutgläubigen Besitzer, die auf ihren Anteil verzichtet. Die anderen 25.000 Euro teilen sich Anwälte und Nachkommen der Ullmanns. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, so Hesslinger, lässt die Kunststiftung das Bild danach ins Historische Museum nach Frankfurt ziehen. Dort wird es erstmals nach 1954 mit den anderen Tafeln des Zyklus vereint.

Bis 23. Juli. Öffnungszeiten: Mi. bis So., 13.30-18.30 Uhr. Weitere Informationen: www.kunststiftung-hohenkarpfen.de