Äußerlich hat Konstanz den Krieg scheinbar unversehrt überstanden. Von der fehlenden Synagoge und der zerschlagenen jüdischen Gemeinde einmal abgesehen. Doch innerlich war die Stadt verwundet, moralisch verkommen und kulturell verarmt. Zahlreiche Flüchtlinge wurden einquartiert, der Mangel an Lebensmitteln und der Hunger trafen die Bevölkerung gleichermaßen.

Die alliierten Besatzungskräfte hatten die Kontrolle übernommen, auf der Rheinbrücke wehten die Flaggen der Franzosen, die Grenze zur Schweiz war geschlossen. Die Situation in der Stadt blieb angespannt, auch wenn sich viele eine Rückkehr zur Normalität ersehnten.

„Die Stunde Null ist ein Mythos, denn das fatale Erbe des Faschismus sollte – nicht nur unterschwellig – weiterwirken.“ So erklärt es Franziska Deinhammer, die zusammen mit Barbara Stark die Ausstellung „Zeit-Bilder. Kunst in Konstanz 1945-1965“ kuratiert hat, und so ist es in der begleitenden Zeitung nachzulesen.

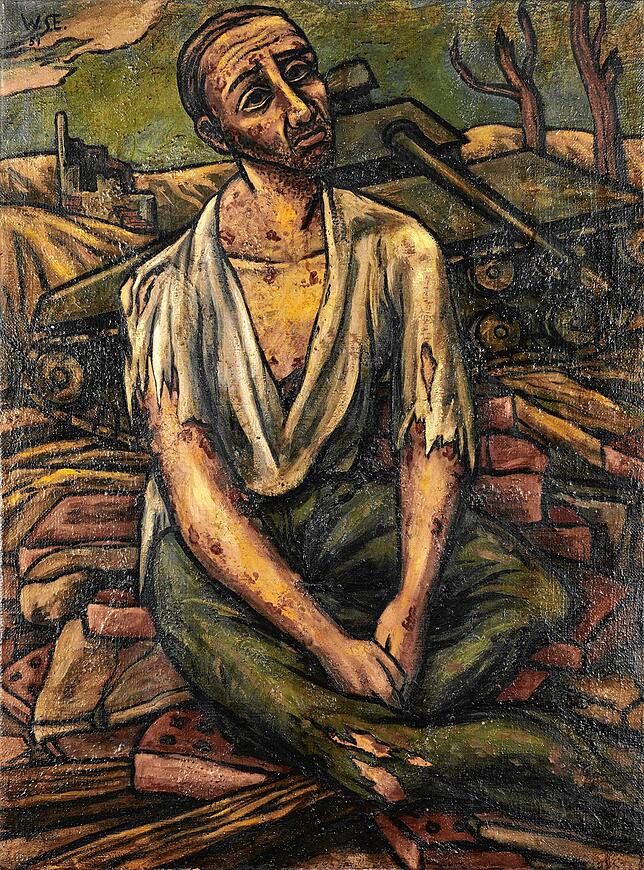

Der erste Saal in der Konstanzer Wessenberg-Galerie zeigt diese düstere Stimmung: „Der Heimgesuchte“ von Wolfgang Schmidt-Ernst (1921-1988), eine Schenkung des Sohnes an die Galerie, verdeutlicht die Verletzungen. Kriegsgerät und Panzer stehen im Hintergrund, schwere Hinterlassenschaften in der Landschaft.

Die Hängung wurde selbstverständlich vor dem aktuellen Kriegsgeschehen in der Ukraine festgelegt. Es geht hier um Konstanz, um Konstanzer Künstler und das Leben in der Stadt. Rechterhand Alltags-Szenen von Fritz Hildebrandt (1878-1970).

Eine Warteschlange beim Metzger beispielsweise: Vor allem Alte, Frauen und Kinder standen an, die Männer waren abwesend oder hatten Wichtigeres zu tun. In der Vitrine liegen Lebensmittelmarken: 1947 sank die tägliche Kalorienzufuhr auf einen Hungerwert von 1000 Kalorien. Die Schweizer Nachbarn halfen bereits 1946 mit Suppen-Aktionen für die Kinder, um die Unterernährung zu lindern.

Kultur regt sich nur zögerlich

Nur zögerlich regte sich wieder die Kultur. Mit den „Konstanzer Kunstwochen“ fand an Pfingsten 1946 ein erstes überregional bedeutendes Kulturereignis statt, mit Theater, Lesungen, Konzerten und Ausstellungen – auf Initiative der Besatzer, die sich davon Aufklärung und Austausch versprachen. Die einheimische Bevölkerung zeigte sich weniger begeistert und verhinderte eine Wiederholung im Folgejahr. Die knappen Ressourcen sollten nicht für Kunst und Kultur ausgegeben werden.

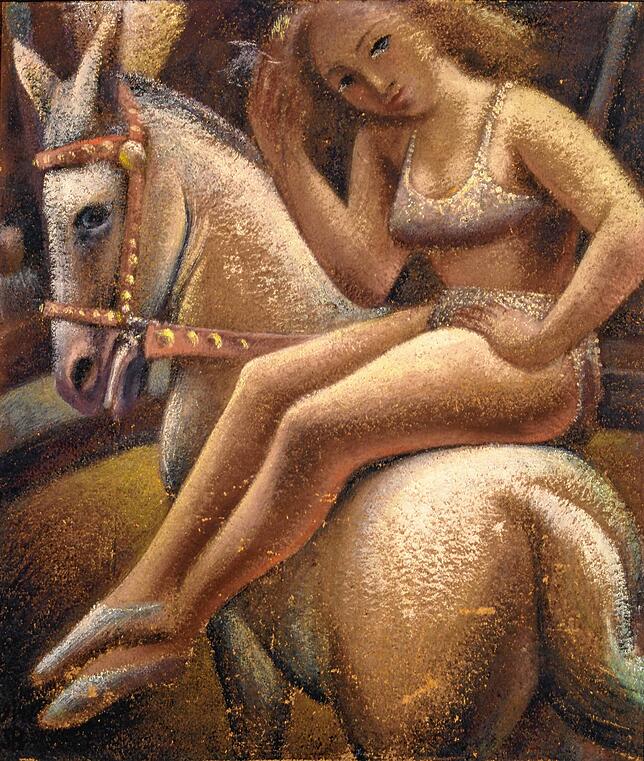

Erst die Währungsreform 1948 und die D-Mark beendeten nach und nach die Versorgungsschwierigkeiten. Schon im gleichen Jahr wurde wieder Fasnacht gefeiert, als erste offizielle Nachkriegs-Fasnacht, nach geheimen und privaten Festen zuvor. 1950 bildete der „Zirkus Rossbolli“ den Höhepunkt, ein aufwendig inszeniertes Spektakel in den Räumen des Konstanzer Kunstvereins: mittags ein umfangreiches Programm für die Kinder, abends für die Erwachsenen.

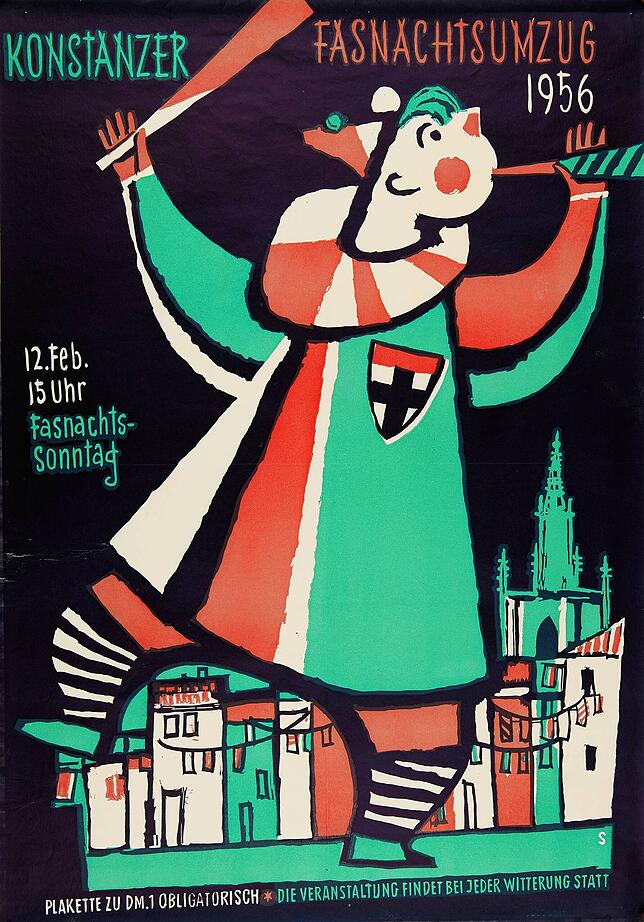

So tanzt der dritte Saal der Ausstellung bereits wieder fröhlich. Der Maler Hans Sauerbruch (1910-1996) gestaltete 1956 ein Fasnachts-Plakat: Türkis und Erdbeer dominieren ganz im Stil der Zeit. Die Konstanzerinnen und Konstanzer werden den Maler kennen, 90 Prozent der Graffiti an den Hauswänden der 1950er-Jahre seien entweder von ihm – mit S signiert – oder vom Kollegen Sepp Biehler, so die Kuratorin.

Franziska Deinhammer studierte Kunstgeschichte in Tübingen und Heidelberg, Museologie in Paris. Im dritten Jahr ist sie Volontärin bei den städtischen Museen in Konstanz, die Ausstellung quasi ihr „Gesellenstück“.

Auch die Nachkriegsgeschichte der Stadt hat sie erforscht: Eine gute Basis für die Zukunft, plant die Galerie doch im nächsten Sommer die Fortsetzung der Reihe „Zeit-Bilder“. Dann soll es um die nächsten beiden Jahrzehnte gehen, von 1965 bis 1985. Die Wurzeln für die Kunstentwicklung wurden in der Nachkriegszeit gelegt.

Als der Tourismus wieder aufblühte

Beispielsweise von Paul Dietrich (1907-1991), einem Pionier der Gebrauchsgrafik. Er gestaltete Plakate für den wieder aufblühenden Tourismus am Bodensee, eine Auswahl findet sich in der Ausstellung: „Mit der Bundesbahn zum Bodensee“ wirbt eines.

Bereits 1950 wurde Dietrich beim durch die NS-Zeit schwer vorbelasteten Oberbürgermeister Franz Knapp vorstellig, mit der Idee, in Konstanz eine private Kunstschule zu gründen. Erst 1962 konnte sie in der Zeppelin-Gewerbeschule eröffnet werden, unter Leitung von Paul Dietrich und seiner Frau Gretel Dietrich-Schoppen. Ab 1965 logierte sie in der Villa Prym, bis sie 1985 als Institut für Kommunikations-Design in die Fachhochschule Konstanz integriert wurde.

Vorgestellt wird der „Kleine Kreis“ von Künstlerfreunden, darunter Otto Adam, Hans Sauerbruch, Jean Paul Schmitz, Adolf Schmid und Rudolf Stuckert. Seine Frau, Rose Marie Schnorrenberg, ist erst 2021 hochbetagt verstorben, und sie malte bis zu ihrem letzten Tag in Bettnang auf der Höri.

Besonderes Augenmerk legten die beiden Kuratorinnen auf die Künstlerinnen der Konstanzer Nachkriegszeit, die einzeln vorgestellt werden und deren Leben Geschichten für Romane bieten. Allein die Bildhauerin Annelies Schwan-Güllering (geboren 1920) lebt heute noch in der Stadt, die Skulptur „Anna“ von 1952 ist zu bewundern.

Gelungene Architektur und Bausünden

Nicht zuletzt wird die Nachkriegs-Architektur in Konstanz beleuchtet, die neue Akzente zu setzen versuchte. Teils gelungen, wie die charmanten Restaurants und Wartehäuschen an den Fährstationen von und nach Meersburg, teils als Bausünden in die Geschichte eingegangen, wie Hertie (heute Karstadt) am Schnetztor.

Dem modernen Einkaufstempel fiel das Barockgebäude „Zum weißen Pfau“ an der Hussenstraße zum Opfer. Da kann man nun vergleichen, aktuelle Fotografien ergänzen die Aufnahmen aus der frühen Zeit. War das Clubhaus des Rudervereins „Neptun“ 1955 klar und offen im Bauhaus-Stil errichtet, fand es später zu hässlichen Verbauungen. Oder zu nützlichen, wie man das eben sehen mag.