Es fasnachtet am Konstanzer Münsterplatz. Und wem das zu dieser Jahreszeit arg närrisch erscheint, der ist dem Wesen dieser Veranstaltung schon auf der Spur: Die diesjährige Sonderausstellung des Rosgartenmuseums im Richentalsaal des Kulturzentrums zeigt das Brauchtum nämlich ganz ohne „Ho Narro!“ und „S‘goht dagege!“.

Was Museumschef Tobias Engelsing aus Archiven und Beständen privater Sammler zusammengetragen hat, ist zu großen Teilen bemerkenswert unlustig und politisch brisant.

Schon der Titel klingt in närrischen Ohren nach purer Provokation. „Fasching, Fasnacht und Karneval am Bodensee“: Ja, ganz recht, man durfte in dieser Region schon einmal ganz unbedarft von Karneval sprechen, ohne dafür gleich (“Fasnacht nennt me des!“) erschossen zu werden.

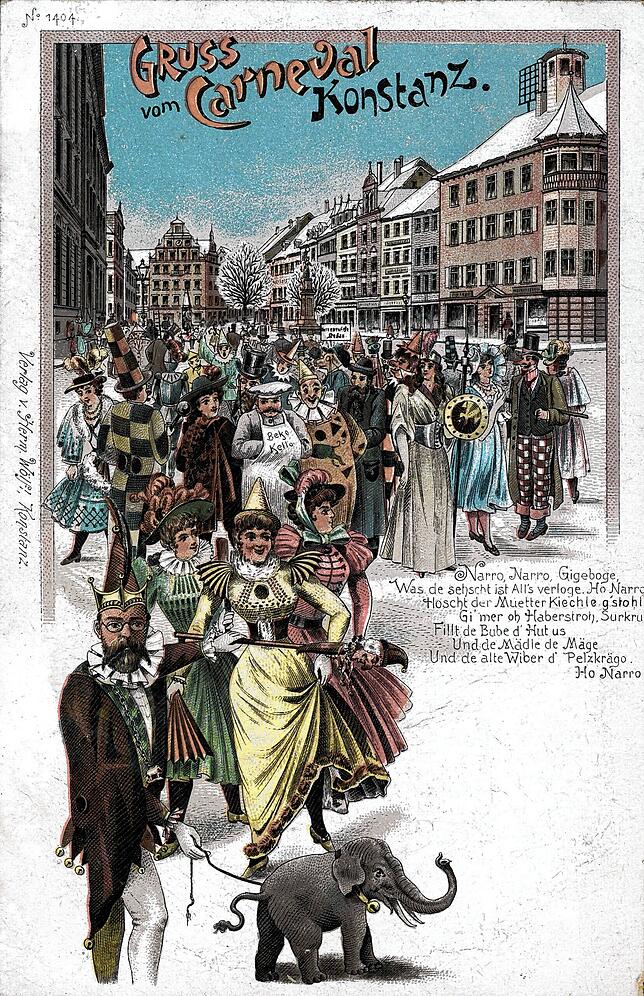

Sogar Ansichtskarten mit dem Schriftzug „Gruß vom Carneval Konstanz“ sind erhalten. Sie zeugen von einer Zeit, in der von mittelalterlichen Bräuchen herzlich wenig geblieben war. Aus dem einfachen Grund, dass die Narren keineswegs so widerständig waren, wie die heute verbreitete Legende es will.

Fröhlich, aber gesittet

Jedenfalls hatte Österreichs Kaiserin Maria Theresia (1717-1780) wenig Mühe, ihre Vorstellungen vom „Fasching“ (wie sie es nannte) als einer zwar fröhlichen, aber gesitteten Feierei durchzusetzen: Statt auf der Straße traf man sich in Ballsälen. In Konstanz, damals ein Teil Vorderösterreichs, diente dazu das Alte Rathaus am Fischmarkt.

Wer hingegen noch immer glaubte, sich draußen in aller Öffentlichkeit betrinken zu müssen, verstieß nicht nur gegen geltendes Recht. Er blamierte sich auch als rückständiger Geist.

Manch stolzer Narr schwäbisch-alemannischer Prägung dürfte bei einer Zeitreise ins 19. Jahrhundert nicht schlecht staunen. Kaum etwas zu sehen von Blätzlebueben, Hansele und Hexen, ja nicht einmal von Hemdglonkerumzügen, deren Wurzeln doch angeblich zurückreichen bis in selige Zeiten der Jesuitenschüler! Stattdessen: Narrenkappen nach Art des Kölner Karnevals, Prinzengewänder und zum Verzehr „Berliner Pfannkuchen“ – zu Ehren der preußischen Besatzer.

Die erst später einsetzende Besinnung auf mittelalterliche Traditionen dagegen verdankt sich wohl vor allem der völkisch nationalen Bewegung. Das gilt auch für die dazu gehörigen Narrative von angeblich uralten Traditionen: Viele von ihnen reichten in Wahrheit kaum länger zurück als ein paar Jahre. Der erste Konstanzer Hemdglonker-Umzug zum Beispiel dürfte erst auf die Fasnacht 1897 datieren.

Dass im Brauchtum Dichtung und Wahrheit gerne mal auseinanderklaffen, ist nicht weiter ungewöhnlich und leicht zu erklären. Tradition bildet nun mal Identitäten. Und wenn es um sein kulturelles Selbstverständnis geht, findet der Mensch in einer schnurgeraden Erzählung leichter Halt als im komplexen Gebilde voller Widersprüche.

Problematisch wird die Sache erst, wenn es statt launiger Legenden zu Narrenkappen um weitaus gewichtigere Fragen geht. Was etwa den Umgang mit Minderheiten betrifft, befördert die Konstanzer Ausstellung Bemerkenswertes zutage.

Die leidige Frage nach der moralischen Bewertung von Kostümierungen im Stil indigener Völker erscheint beim Blick auf Fotografien und Plakate der Jahrhundertwende in neuem Licht. Wahr ist zwar, dass ein heute verbreitetes Bild der indigenen Bevölkerung Amerikas ganz wesentlich auf eine positive Konnotation in den Abenteuerromanen Karl Mays zurückgeht.

Wahr ist aber auch, dass es parallel dazu ganz andere Erzählungen aus dieser Zeit gibt, die indigene Ureinwohner generell als minderwertig darstellen und europäische Eroberungsfeldzüge glorifizieren.

In Fällen wie dem einstigen Büffeljäger und Erfinder Mythos „Wilder Westen“, Buffalo Bill, mag die Angelegenheit noch strittig sein. Eine Singener Narrengesellschaft widmete ihm 1897 ein Freilichtspektakel.

Wenig Interpretationsspielraum dagegen bieten Veranstaltungen wie jene auf der Reichenau im Jahr 1908: Die Verbrechen deutscher Truppen an den aufständischen Herero im heutigen Namibia – heute als Völkermord anerkannt – dienten hier als Stoff zur närrischen Belustigung.

Solche Fehlleistungen in der Rückschau zu verurteilen, mag selbstgerecht erscheinen. Zu denken gibt aber, dass im Berliner Reichstag seitens des Katholischen Zentrums wie auch der SPD sehr wohl Kritik am Imperialismus laut wurde. Die These einer allgemeinen Ahnungslosigkeit fällt vor diesem Hintergrund zur Begründung aus.

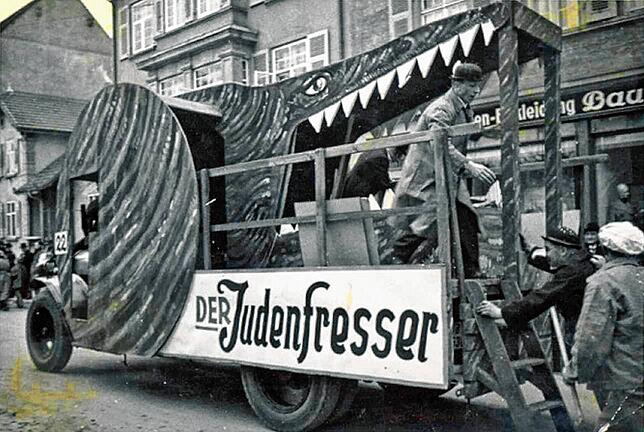

So verwundert auch nicht mehr, dass aus dem Singen der 30er-Jahre Abbildungen von dezidiert antisemitischen Fasnachtsszenen erhalten sind. Da fahren mit Hakennasen versehene Gestalten in einem Eisenbahnwaggon „von Frankfurt nach Jerusalem“, ein Wolf aus Pappmaché gibt den „Judenfresser“, und Schüler spielen Juden auf der Flucht.

In Villingen baut man eine „Lebenspyramide der Juden“, beschimpft diese als „Internationale Brunnenvergifter und Giftmischer“. Derweil belustigt sich in Konstanz Fasnachtsredner Karl Steuer über die Zerstörung der örtlichen Synagoge.

Die schwäbisch-alemannische Fasnacht, so ist immer wieder zu hören, sei gegen die NS-Ideologie immun gewesen. Nun, das wäre dann eine eigenartige Form von Immunität. Selten war eine Auseinandersetzung mit der Fasnacht so schonungslos, so ehrlich, auch so gründlich recherchiert. Gerade deshalb sorgt sich Museumsdirektor Engelsing vor einem Besucherflop. Denn wer der Fasnacht fern stehe, werde sich die Ausstellung ja kaum anschauen. Die in Zünften organisierten Narren aber: „Die werden sich von ihr beleidigt fühlen.“

Der Karneval – pardon: die Fasnacht! – bezieht einen wesentlichen Reiz aus dem Widerspruch zur Obrigkeit. In den rassistischen, antisemitischen Motiven der Kolonialzeit und des Dritten Reichs ist davon nichts geblieben. Im Gegenteil stellt sich das Brauchtum hier ganz in den Dienst der Politik.

Gerade überzeugte Fasnachter können und sollten deshalb aus dieser Erkenntnis einigen Gewinn ziehen. Schließlich sind Narren ohne jede Bereitschaft zur Selbstbefragung ja bloß Kasper. Und ein beleidigter Kasper: Das wirkt so lächerlich, dass es der Fasnacht nicht ziemt. Dafür sind die Narren rund um den Bodensee gewiss zu erfahren, zu souverän, zu lebensklug. Oder?

Bis 11. Januar 2026 im Kulturzentrum am Münster, Richentalsaal. Öffnungszeiten: Di.-Fr. 10-18 Uhr, Sa.-So. 10-17 Uhr. Zu der Ausstellung ist auch ein Buch erschienen: „Maskeraden – Fasching, Fasnacht und Karneval am Bodensee“, Thorbecke-Verlag, 272 Seiten, 24 Euro. Weitere Informationen: www.rosgartenmuseum.de