Ich war noch ein kleiner Junge, als der Vietnamkrieg auf seinem Höhepunkt war. Ich habe zunächst nicht so richtig begriffen, worum es da genau ging, aber eines war mir schon damals klar: Die offizielle Erzählung, die seinerzeit via „Tagesschau“ und Tagespresse den deutschen Bürgern vermittelt wurde – die, dass die Amerikaner in Vietnam für Freiheit und Demokratie kämpften –, konnte irgendwie nicht stimmen. Dass die Republik Südvietnam gar keine Demokratie war, sondern eine brutale Militärdiktatur, in der ein Putschgeneral den anderen im Amt des Präsidenten ablöste, war selbst für ein Kind offensichtlich.

Wenige Jahre später, als ich anfing, mich so richtig für Politik zu interessieren, sah ich das dann schon klarer: Der amerikanischen Regierung ging es damals in Südostasien im Wesentlichen um Geopolitik, um die Stabilisierung und Erweiterung ihrer globalen Hegemonie – und im Grunde genommen hat sich das bis heute nicht geändert.

1969 wurde dann Willy Brandt Bundeskanzler, ein Antifaschist, der vor den Nazis nach Skandinavien geflohen war, und dessen Aussöhnungspolitik mit dem Osten fand ich von Beginn an gut. Meine Eltern kommen beide aus Schlesien, und ein großer Teil meiner Verwandtschaft ist auf der Flucht gen Westen in der späteren DDR hängen geblieben.

Brandts Politik sorgte nicht nur für eine drastische Verringerung der Kriegsgefahr, sondern auch für viele menschliche Erleichterungen, etwa Verwandtenbesuche von Ost nach West und – in beschränktem Maße – auch umgekehrt. Als das Misstrauensvotum der CDU/CSU gegen den Kanzler im April 1972 im Bundestag knapp scheiterte, verließ unsere Schulklasse in Ravensburg jubelnd den Unterricht und begab sich in die nächstbeste Kneipe – der Klassenlehrer ging mit, er saß für die SPD im Gemeinderat.

Schon Schmidt warnte vor der „Raketenlücke“

Doch schon unter Brandts Nachfolger, dem ehemaligen Wehrmachtsoffizier Helmut Schmidt, war die kurze Entspannungsphase wieder vorbei. 1977 hielt er seine berühmte Rede vor dem Londoner Institut für strategische Studien, in der er vor einer „Raketenlücke“ warnte. Der Westen habe, so meinte er, was das nukleare Arsenal betreffe, in Europa dem Osten „nichts entgegenzusetzen“, er plädierte deshalb für die Stationierung von neuen US-Raketen in Deutschland.

Die US-Regierung ließ sich nicht lange bitten, im Dezember 1979 wurde die sogenannte Nato-Nachrüstung beschlossen, „Pershing 2“-Raketen und Marschflugkörper (“Cruise Missiles“) wurden vier Jahre später auf deutschem Boden stationiert.

Wie wir heute wissen, war das, was folgte, die gefährlichste Phase des gesamten Kalten Krieges. Zweimal stand im Herbst 1983 die Menschheit am Rande der globalen Vernichtung, das erste Mal im September, als nur der gesunde Menschenverstand des sowjetischen Oberstleutnants Stanislaw Petrow die Welt rettete – die Computermeldung in einer Radarwarnstation nahe Moskau über den Anflug mehrerer US-Atomraketen stufte er korrekterweise als Fehlalarm ein. Und das zweite Mal im November, als während des Nato-Manövers „Able Archer“ die damalige UdSSR-Führung diese Übung fälschlicherweise als Vorbereitung für einen unmittelbar bevorstehenden atomaren Angriff wertete.

Beide Vorfälle sind erst seit knapp 20 Jahren der Öffentlichkeit bekannt. Wir, viele aus meiner Generation und ich, die wir seinerzeit an zahllosen Demos gegen die Nachrüstung teilnahmen, haben das damals nicht gewusst – aber wir haben irgendwie geahnt, dass es Spitz auf Knopf stand.

In meinem Freundes- und Bekanntenkreis machte sich in jener Zeit eine apokalyptische Untergangsstimmung breit, auch angefeuert durch Kinofilme wie etwa das Nuklearkriegsdrama „The Day After“ und den wirklich erschütternden Zeichentrickfilm „Wenn der Wind weht“ – sowie etliche Musikvideos, in denen das drohende atomare Inferno thematisiert wurde, etwa zu dem Genesis-Hit „Land Of Confusion“, Nenas „99 Luftballons“ oder dem Song „It‘s A Mistake“ von Men At Work.

Glücklicherweise brachte die Fast-Katastrophe vom November 1983 sowohl die US- als auch die UdSSR-Regierung zur Besinnung. Etliche Abrüstungsabkommen wurden beschlossen, und die Welt wurde tatsächlich für einige Zeit sicherer – erst recht, nachdem 1989 der Ostblock implodierte, in der Folge Deutschland wiedervereinigt wurde, die Sowjetunion zerbrach und sich der Warschauer Pakt auflöste.

Die Bundeswehr, die auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges rund eine halbe Million Mann unter Waffen hatte, wurde personell radikal abgespeckt. Die US-Langstreckenraketen, die 1983 stationiert worden waren, wurden wieder abgezogen und verschrottet, im Jahre 2011 wurde sogar die Wehrpflicht auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Die Weltlage hat sich verändert

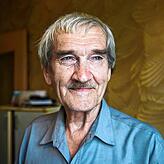

Doch nun ist schon wieder von einer Raketenlücke die Rede, und erneut ist die Stationierung von US-Langstreckenwaffen (ab 2026) auf deutschem Boden geplant. Wiederholt sich die Geschichte, dieses Mal als Tragödie? Erst vor ein paar Wochen bin ich im Internet auf ein Interview gestoßen, das Oberstleutnant Stanislaw Petrow 2013, ein paar Jahre vor seinem Tod, der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ gegeben hat.

Ob er heute wieder so handeln würde wie in jener schicksalhaften Nacht im September 1983, wurde er gefragt. Seine Antwort hat mich richtig schockiert. „In der gleichen Situation? Da würde ich mich anders verhalten“, antwortete er und begründete das mit der veränderten Weltlage und einer Veränderung der militärischen Strategie: „Heute würde man wohl mit einzelnen Raketen zuerst die wichtigen Kommunikationsanlagen des Gegners ausschalten und erst danach massiv zuschlagen.“

Damals, in jener Nacht, sei das alles noch anders gewesen, da habe ihm sein Bauchgefühl gesagt, es müsse sich um einen Fehlalarm handeln, weil der Computer den Anflug von nur fünf Flugkörpern meldete. Das müsse ein Irrtum sein, habe er in diesem Moment gedacht, niemals würden die USA nur einzelne Raketen auf die UdSSR abfeuern, ein atomarer Angriff würde bestimmt mit der Vernichtungskraft von Hunderten Raketen gleichzeitig erfolgen – so die nukleare Logik jener Zeit.

Ob die bevorstehende Stationierung von „Tomahawk“-Marschflugkörpern und (noch in der Entwicklung befindlichen) „Dark Eagle“-Raketen mittelfristig auf denselben massiven öffentlichen Widerstand treffen wird wie die der „Pershings“ und der „Cruise Missiles“ in den 1980er-Jahren, ist heute noch nicht absehbar. Hunderttausende demonstrierten damals gegen dieses „Teufelszeug“ (Willy Brandt), viele prominente Schriftsteller, Schauspieler und Musiker beteiligten sich an Blockaden der vorgesehenen Raketenstandorte.

Als US-Präsident Ronald Reagan im Juni 1982 der Regierung in Bonn einen Besuch abstattete, kam es zur größten Protestkundgebung in der Geschichte der Bundesrepublik – auch ich war dabei. Verhindern konnte diese riesige Friedensbewegung die Nachrüstung jedoch letztendlich nicht.

Er habe damals den Wehrdienst verweigert, erklärte Tote-Hosen-Frontmann Campino vor einiger Zeit – heute jedoch würde er, wäre er ein junger Mann, höchstwahrscheinlich zur Bundeswehr gehen. Mir geht es exakt umgekehrt. Ich war beim Bund, war sogar Zeitsoldat (und habe mit der Verpflichtungsprämie später die ersten paar Semester meines Studiums an der Uni Konstanz finanziert). Aber damals war ein Willy Brandt Bundeskanzler, kein Olaf Scholz. Wenn ich heute 18 Jahre alt wäre und es in Deutschland wieder die Wehrpflicht gäbe – ich bin mir sicher, ich würde mich für Kriegsdienstverweigerung entscheiden.