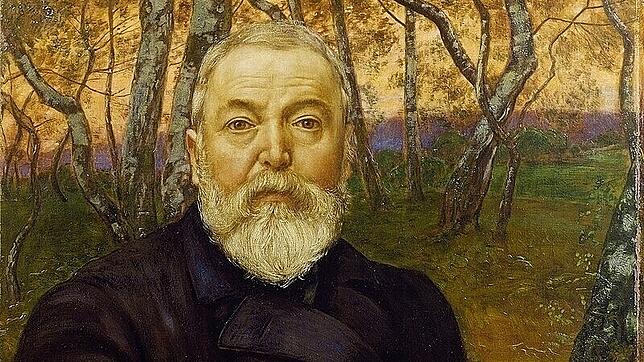

In seinen Erinnerungen „Winter des Lebens“ (1919) beschreibt Hans Thoma den Flecken Oberlehen im heutigen Ortsteil Bernau im Südschwarzwald, in dem er am 2. Oktober 1839 geboren wurde, als „von Blumen und Honigduft erfülltes hochgelegenes Wiesental“, das „von braunen Forellenbächlein durchzogen“ wird. An anderer Stelle spricht er vom „goldenem Glück“.

So viel Heimatlob? Das macht Thoma verdächtig, der am 7. November 1924 in Karlsruhe starb. Umso mehr, als sein Werk von den Nationalsozialisten vereinnahmt und verklärt wurde. Doch man nimmt ihm dieses Anhimmeln erstmal ab, weil er wie kein zweiter großer Künstler seine bäuerliche Herkunftslandschaft auch in seinen Bildern idealisierte. Schon der junge Thoma feierte in Zeichnungen das Wiesental.

Er ging bei einem Basler Lithographen in die Lehre und arbeitete in einem Anstreicher- und Schildermalerbetrieb, ehe er 1859, mit einem Stipendium ausgestattet, die Kunstschule in Karlsruhe besuchte. Das bildnerische Frühwerk ist von einem lyrischen Pantheismus geprägt, Gott ist hier eins mit dem Kosmos und der Natur. Es muss eigentlich nicht nachgetragen werden, dass Thoma ein frommer Mensch war, der im Alter das Leben Jesu in einem Zyklus zu fassen versuchte. Das Werk, 1905 vollendet, ist in der Thoma-Kapelle in der Kunsthalle Karlsruhe zu besichtigen.

1867 wechselte er an die Kunstakademie in Düsseldorf, es war der Beginn einer nahezu 30 Jahre dauernden Wanderschaft. Ein Aufenthalt in Paris 1868 hinterließ einen tiefen Eindruck, vor allem die Bilder von Gustave Courbet, aber auch die „Schule von Barbizon“, einer Künstlerkolonie, die eine schlichte Landschaftsmalerei pflegte und den Impressionismus auf den Weg brachte.

Dürer und Holbein gehörten schon vordem zu Thomas Vorbildern und beeinflussten seine „direkt nach der Natur gemalten Bilder“, wie es in „Winter des Lebens“ heißt. Auch während dieser Wanderschaft, die ihn weiter nach München führte, der damaligen Kunsthauptstadt Deutschlands, verbrachte er viel Zeit in Bernau.

In der Isarstadt knüpfte er Kontakte zu Wilhelm Leibl und seinem Kreis. Thoma erkundete das experimentelle Werk von Arnold Böcklin, einem Hauptvertreter des deutschen Symbolismus. Mit dem Schweizer pflegte er eine langjährige Freundschaft und knüpfte phasenweise an dessen oft grotesk überzeichnete Darstellungen an, allerdings mit wenig Erfolg. Nach demütigender Kritik an seiner traditionellen und volksnahen Kunst stellten sich jedoch Gönner und Käufer seiner Bilder ein.

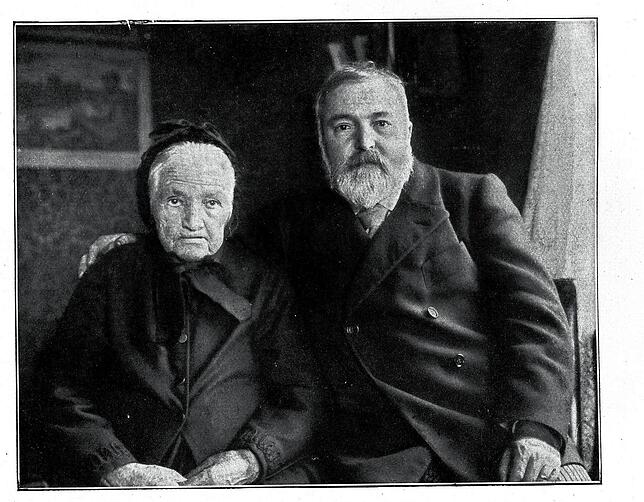

Von München aus reiste er 1874 nach Italien, der erste von weiteren Besuchen. Seit 1874 unterhielt Thoma ein Atelier in Frankfurt, wo er 23 Jahre verbrachte. Er teilte den Haushalt mit seiner Frau Cella, einer ehemaligen Malschülerin, seiner Mutter und Schwester.

Er erprobte neue Arbeitstechniken und entdeckte für sich die Druckgrafik – es entstanden 1000 Blätter. Bald fand er in Frankfurt Zugang zu Gesellschaft und Künstlerkreisen, kam zu Wohlstand. Den künstlerischen Durchbruch brachte 1890 die Ausstellung des Münchner Kunstvereins. Thoma lieferte 30 Werke.

Mit der Wiederentdeckung der Landschaft als Sehnsuchtsort einer modernen, zunehmend naturentfremdeten Gesellschaft, gewann seine Kunst in Porträt und Landschaft an Akzeptanz. Sie bediente sich präziser Konturen, ruhiger, weiter Flächen und planer, kräftiger Farben, um ein stimmungsvolles Bild zu schaffen. Auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn ereilte ihn 1899 der Ruf des badischen Großherzogs zum Direktor der Kunsthalle und Professor für Landschaftsmalerei an der Kunstschule in Karlsruhe.

Als Lehrer ließ es Thoma, wie ehemalige Schüler beklagten, etwas an Präsenz fehlen. Zu seinen Schülern gehörte auch der Konstanzer Maler und im „Dritten Reich“ als Fluchthelfer aktive Otto Marquard. Als Direktor verfolgte Thoma eine konservative Ankaufspolitik. Für die Avantgarde hatte er kein Auge.

Nach dem Tod von Mutter und Frau kennzeichnete das Verhältnis von Figur und Landschaft eine religiöse Sehnsuchtsmetaphorik. Das schadete seiner Popularität nicht. „Meyers Großes Konversations-Lexikon“ kürte ihn 1909 zum „Lieblingsmaler des deutschen Volkes“. Zehn Jahre später trat er von seinem Direktorenamt zurück.

Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet Thoma in Vergessenheit. Seit zwei Jahrzehnten werden sein Leben und Werk wiederentdeckt, erforscht und kritisch beleuchtet. Zum Nachruhm verhalf ihm insbesondere der „Hans-Thoma Preis für Bildende Kunst“ des Landes Baden-Württemberg, der alle zwei Jahre in Bernau verliehen wird.

Seit der letzte Preisträger Marcel Eeden 2023 Briefe von Thoma öffentlich machte, in denen sich dieser antisemitisch geäußert hatte – etwa 1905 in einem Schreiben an Cosima Wagner, Richard Wagners Ehefrau – und Kontakt zu völkisch-nationalen Kreisen suchte, hat das Thoma-Bild Risse erhalten.

Der Landespreis wurde kurz darauf umbenannt in „Landespreis für Bildende Kunst Baden-Württemberg“. Es gab aber auch Gegenstimmen, die Eedens „künstlerischer Recherche“ Verletzung von Standards des guten wissenschaftlichen Arbeitens und/oder ahistorischen Moralismus vorwarfen. Das will nur sagen: Die Debatte ist nicht beendet.