In der Pandemie sieht alles anders aus. Wie nah uns in Spielfilmen plötzlich die körperliche Nähe erscheint, wie unbedacht die Menschen einander per Handschlag begrüßen! Was wir sehen, hängt eben weit weniger von unseren Augen ab als von zeitlichen Umständen, persönlichen Erfahrungen, historischem Kontext.

Der Maler Gerhard Richter zum Beispiel zeigt auf blauem Grund zwei vertikale Grauflächen, deren linke sich in eine wolkenförmige Struktur auflöst. Er nennt das Ganze „September“, und schon sind wir uns ganz sicher über Ort und Zeit: New York, World Trade Center, 11. September 2001 um 8.45 Uhr! Wir glauben Fenster zu sehen, Flugzeuge, Feuerbälle, fallende Menschen. Fehlten in unserem Gedächtnis die Fernsehbilder, würden wir nicht einmal Hochhäuser erahnen. Wie also nehmen wir Bilder wahr, wenn unser Alltag aus Lockdown und Quarantäne besteht?

Der Direktor des Kunsthauses Bregenz, Thomas Trummer, hat ein Dreivierteljahr lang vermeintlich längst bekannte Werke der Kunstgeschichte neu betrachtet. Von einem Blick „durch die Linse der Pandemie„ spricht er in einem Band, der seine dabei gesammelten Erfahrungen bündelt.

Er beginnt seinen imaginären Rundgang mit einem Bild, das gar nicht als Kunstwerk gedacht war, sondern als technische Innovation: die erste Fotografie der Geschichte. Im Jahr 1826 zeigt sie uns den Blick aus dem Arbeitszimmer des Erfinders Joseph Nicéphore Niépce. Wir sehen einen Gutshof, so menschenleer, als habe eine Pandemie jedes öffentliche Leben weggefegt. „Die erste Fotografie der Geschichte entstand im Homeoffice“, bemerkt Trummer dazu ironisch.

In Wahrheit war die Abwesenheit allen Lebens natürlich nicht einer Pandemie geschuldet, sondern der langen Belichtungszeit von sage und schreibe acht Stunden. Doch in Zeiten von Corona nimmt man in dieser Ödnis eine prophetische Dimension wahr: die Vorwegnahme eines Zeitalters, das zwar mit der Fotografie über das Fernsehen bis zum Internet immer ausgefeiltere Reproduktionen hervorbringen wird – zugleich aber auch immer mehr Vereinsamung.

Mikado aus Fackeln

Giotto di Bondone zeigt im Judaskuss (1304-1306) die ganze Ambivalenz von körperlicher Nähe. Als wäre Gewimmel von römischen Soldaten in unseren Zeiten der Abstandsregeln nicht schon befremdlich genug, erinnert das „Mikado aus Fackeln, Keulen, Lanzen und Speeren“ auch noch an „Akupunkturnadeln, die in den Körper der Passionsgeschichte stechen“.

Die eigentlich tödliche Verletzung aber bewirkt nicht eine Lanze, sondern ein Moment von größter Intimität. Als setzte Judas alles daran, Christus mit dem Virus des Bösen zu infizieren, hüllt er ihn dabei wie eine Muschel in sein Gewand ein. Von „toxischem Kuss“ und „verheerender Infektion“ spricht Trummer.

So treffend diese Beobachtung „durch die Linse der Pandemie„ auch scheint: Man vernimmt diese Assoziationen mit Unbehagen. Waren es doch genau solche Bezüge zu Hygiene und Infektionsgefahr, aus denen sich der Antisemitismus des 21. Jahrhunderts speisen konnte.

Kontaktloses Passieren

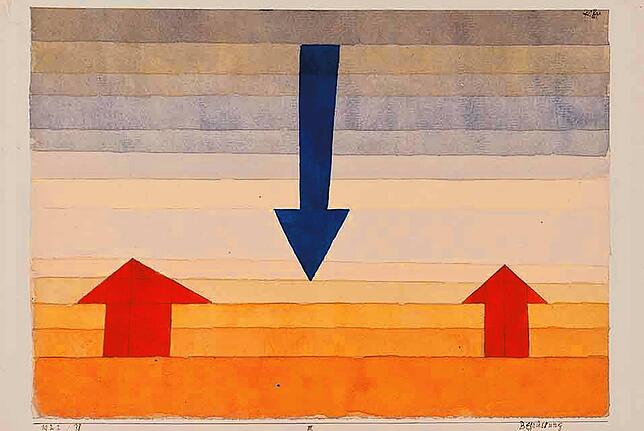

Bei Paul Klees „Begrüßung“ (1922) fühlt sich Trummer an den Ausspruch des Künstlers erinnert, Kunst zeige nicht das Sichtbare, sondern mache erst sichtbar. Die beziehungslos funktionalen Pfeile weisen wie absichtlich aneinander vorbei.

In einer Gesellschaft, die das möglichst kontaktlose Passieren bevorzugt, wird der Gruß zur Ersatzhandlung für Nähe. Man fühlt sich an jene Korridore erinnert, mit denen Theater und Konzertveranstalter im Sommer versuchten, Besucher ohne Infektionsgefahr zu ihren Sitzplätzen zu leiten.

In Käthe Kollwitz' Appell „Nie wieder Krieg“ sieht der Kunsthistoriker einen mahnenden Kommentar zur Kriegsrhetorik, wie sie sich während der Pandemie US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Staatschef Emanuel Macron zu eigen machten.

Und in Edvard Munchs eindrucksvoll schonungslosem „Selbstporträt mit spanischer Grippe“ erkennt er die therapeutische Kraft des Malens.

Manchmal sind es auch ganz andere aktuelle Diskurse, die den Blick auf Kunst einfärben. Eine Landschaftsidylle des niederländischen Meisters Jan Asselijn zeigt vor dem Hintergrund der Black-Lives-Matter-Bewegung ihre verstörende Seite, müssen wir doch in den abgebildeten Figuren Anzeichen von Sklaverei erkennen.

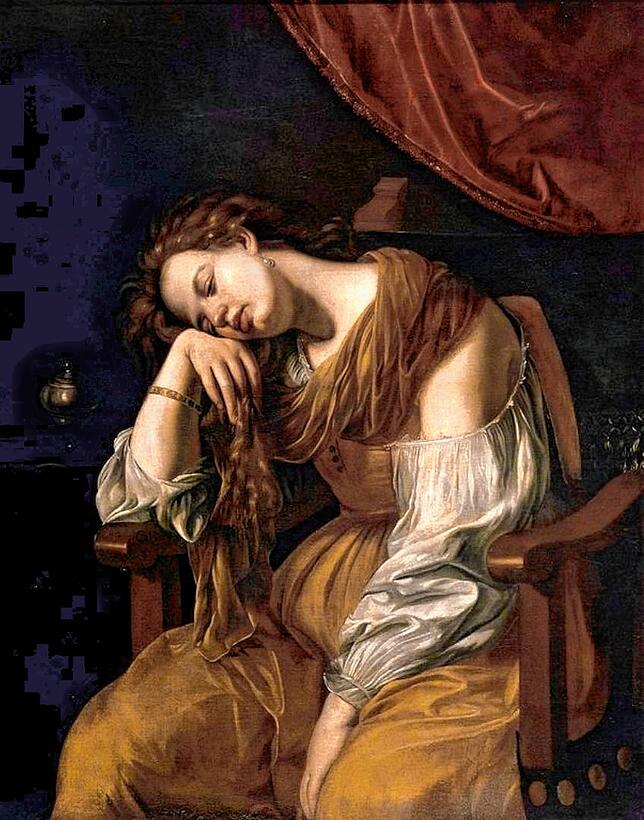

Und erst die Erfahrung von „MeToo“ macht aus Artemisia Gentileschis „reuiger Magdalena“ eine frühe Feministin: Statt sich – wie im Barock üblich – in erotischer Büßerpose dem männlichen Publikum darzubieten, lebt sie ihre Traurigkeit ganz für sich allein.

Was wir sehen, hängt nur zu einem kleinen Teil von unseren Augen ab. Den größeren Teil steuert unser Bewusstsein bei. Was also sieht ein von der Coronapandemie geprägtes Bewusstsein in Gerhard Richters „September“-Bild?

Eine Boeing als mutierte Zelle

Es erinnert sich an den Philosophen Jacques Derrida, der in den Anschlägen vom 11. September 2001 eine „Autoimmunkrise“ sah. Das System bringt in solchen Krisen seine eigene Gefährdung selbst hervor. Die Boeing 767 war demnach wie eine mutierte Zelle: In Amerika produziert und in Amerika gestartet, schlägt sie am Ende in Amerika als Bombe ein. Ist auch die Coronapandemie eine solche Autoimmunkrise?

Solche Fragen aufzuwerfen, das ist Aufgabe von Kunst. Das Finden von Antworten dagegen muss der Betrachter selbst leisten. Der Direktor des Kunsthauses Bregenz gibt dabei wertvolle Hilfestellung.

Thomas D. Trummer: „Bilder in der Pandemie„, Kunsthaus Bregenz 2021; 224 Seiten, 20 Euro. Erhältlich online unter: http://shophttp://.http://kunsthaus-bregenzhttp://.at