Wahrheit in der Kunst, was für eine verrückte Idee! Arbeiten Künstler nicht selbst mit erfundenen Wirklichkeiten? Für den Maler Pablo Picasso war die Sache klar. Kunst, sagte er, sei eine Lüge. Allerdings eine der ganz besonderen Art: eine nämlich, „die uns die Wahrheit begreifen lehrt, wenigstens die Wahrheit, die wir als Menschen begreifen können“. Für Maler in allen Epochen ist die Wahrheit deshalb ein beliebtes Darstellungsobjekt gewesen. Eine Auswahl.

„Die Verleumdung des Apelles“ von Sandro Botticelli (1445-1510)

Eine illustre Gesellschaft hat sich in diesem Königspalast zusammengefunden, um den unschuldigen Maler Apelles (auf dem Boden liegend) des Hochverrats zu bezichtigen. Einer antiken Überlieferung zufolge soll ein eifersüchtiger Künstlerkollege hinter der Verleumdung stecken. Doch ohne Helfershelfer wäre der kaum erfolgreich. Und deshalb sehen wir auf diesem Bild so unsympathische Gestalten wie Frau Dummheit, Herrn Neid, Frau Anmaßung oder auch deren beste Freundin namens Betrug. Wo aber dürfen wir zwischen alldem die holde Wahrheit vermuten? Natürlich: Die Dame links im Bild muss es sein. Ganz nackt steht sie da, sie hat ja nichts zu verbergen. Aber auch erkennbar im Abseits und verzweifelt um göttlichen Beistand flehend. Ein altes Weib sendet ihr verstohlene Blicke. Es ist Frau Reue. Sie ahnt: Diese Sache wird nicht gut ausgehen.

„Der Mund der Wahrheit“ von Lucas Cranach dem Älteren (1472-1553)

Lügendetektoren kennt die Menschheit seit Urzeiten. In Rom befindet sich noch heute ein gesichtsähnliches Steinrelief mit dem schönen Namen „Bocca della Verità“ – „Mund der Wahrheit“: Wer seine Hand in die Öffnung legt und lügt, so glaubte man lange Zeit, dem werde sie auf der Stelle abgebissen. Nicht wenige sollen vor Angst lieber gleich die Wahrheit gestanden haben. Lucas Cranachs Bild nimmt auf diese Geschichte erkennbar Bezug. Bei ihm muss sich eine junge Frau dem Wahrheitstest unterziehen. Ihr Kleid deutet auf Wohlstand und adlige Herkunft hin, ihr Gesichtsausdruck auf Unbehagen. Wird der steinerne Löwe ihre Aussage glauben? Die Männer blicken mit ernsten Mienen prüfend ins Maul des Raubtiers. Die Frauen rechts im Bild scheinen sich derweil tuschelnd zu amüsieren. Sie habe, so wird die Beklagte vorbringen, in niemandes Armen gelegen außer denen ihres Ehemannes. Abgesehen natürlich noch von gelegentlichen Umarmungen ihres Narren (rechts von ihr). Aber wer nehme denn diesen schon ernst? Der Löwe, so will es die Legende, beißt nicht zu. Erstens, weil die Frau die Wahrheit sprach. Und zweites, weil sie auch noch so schlau war, ihren heimlichen Liebhaber ins Gewand des Narren zu kleiden.

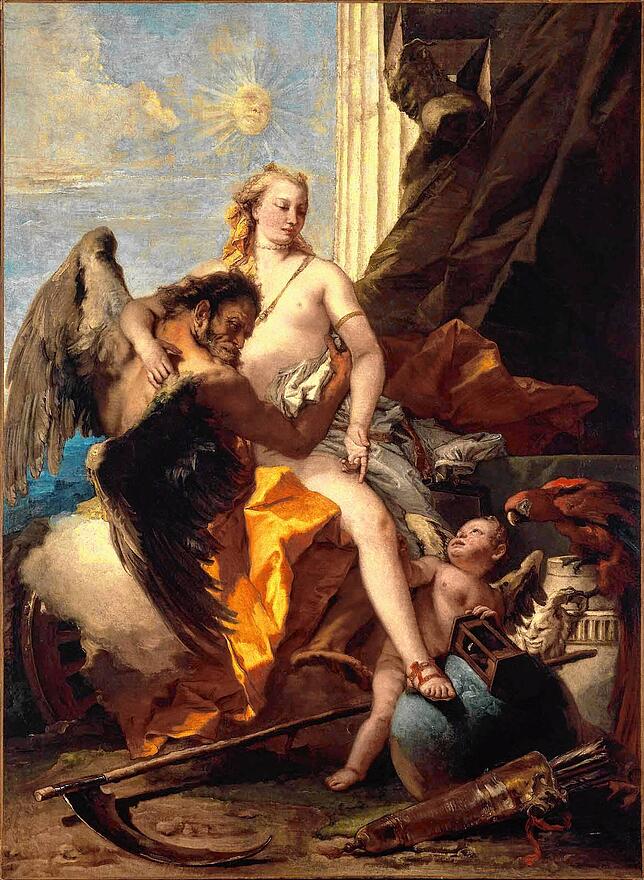

„Zeit enthüllt die Wahrheit“ von Giovanni Batista Tiepolo (1697-1770).

Mit der Zeit kommt die Wahrheit ja doch ans Licht. Das bedeutet aber keineswegs, dass dies dem Menschen dann auch gefallen muss. Im vorliegenden Fall haben die schönen Momente unserer flüchtigen Gegenwart das Nachsehen. Amor verschießt schon lange keine Liebespfeile mehr, seinen Köcher hat er resigniert zu Boden geworfen. Auch mit den kurzen Freuden der Sinnlichkeit und Eitelkeit – symbolisiert durch Papagei und Spiegel – ist es vorbei. Die Wahrheit wirkt hier auch gar nicht mehr so hilflos wie noch bei Botticelli, sondern herrisch, selbstbewusst. Und Vater Zeit, der es sich nicht nehmen lässt, sie ihrer Kleider zu entledigen, erinnert als geflügeltes Wesen mit seinem dämonischen Gesichtsausdruck an den gefallenen Engel Luzifer. Ganz zu schweigen von seiner bedrohlichen Sense. Ja richtig, wo die Zeit wirkt, ist der Tod ja auch bald da!

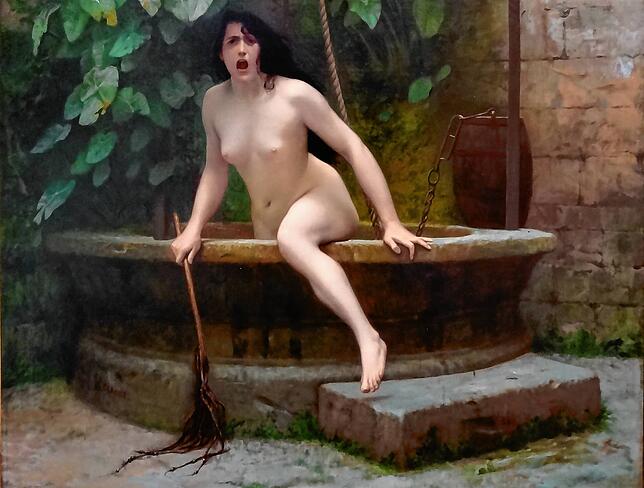

Die Wahrheit steigt aus dem Brunnen, mit ihrer Peitsche bewaffnet, um die Menschheit zu züchtigen“ von Jean-Léon Gérôme (1824-1904).

Dieser französische Maler hatte an der Wahrheit einen Narren gefressen. Gleich viermal widmete er ihr in den letzten Jahren seines Lebens ein Porträt, und die Vermutung liegt nahe, dass politische Umstände dabei eine Rolle spielten. Erschütterte doch die sogenannte Dreyfus-Affäre die Nation: ein Justizskandal, bei dem antisemitische Motive dazu geführt hatten, dass ein jüdischer Hauptmann unschuldig wegen Landesverrats verurteilt wurde. Ist es bei Tiepolo noch der Vater Zeit, der die Wahrheit an die Oberfläche bringt, werden wir im vorliegenden Bild Zeuge einer Selbstermächtigung. Gérôme bezieht sich offensichtlich auf den Ausspruch des antiken Philosophen Demokrit: „Von der Wahrheit wissen wir nichts, denn die Wahrheit steckt in einem Brunnen.“ Indem er sie aber urplötzlich aus ihrem Gefängnis emporsteigen lässt, macht der Künstler den menschlichen Erkenntnisprozess sinnlich begreifbar. Diese Mischung aus Schrecken, Wut und Empörung, die viele Prozessbeobachter ergriffen haben muss, als sie den Abgrund an Korruption und Mauschelei in ihrem Staat erkannten: Man kann sie beim Betrachten dieses Bildes geradezu physisch nachempfinden.

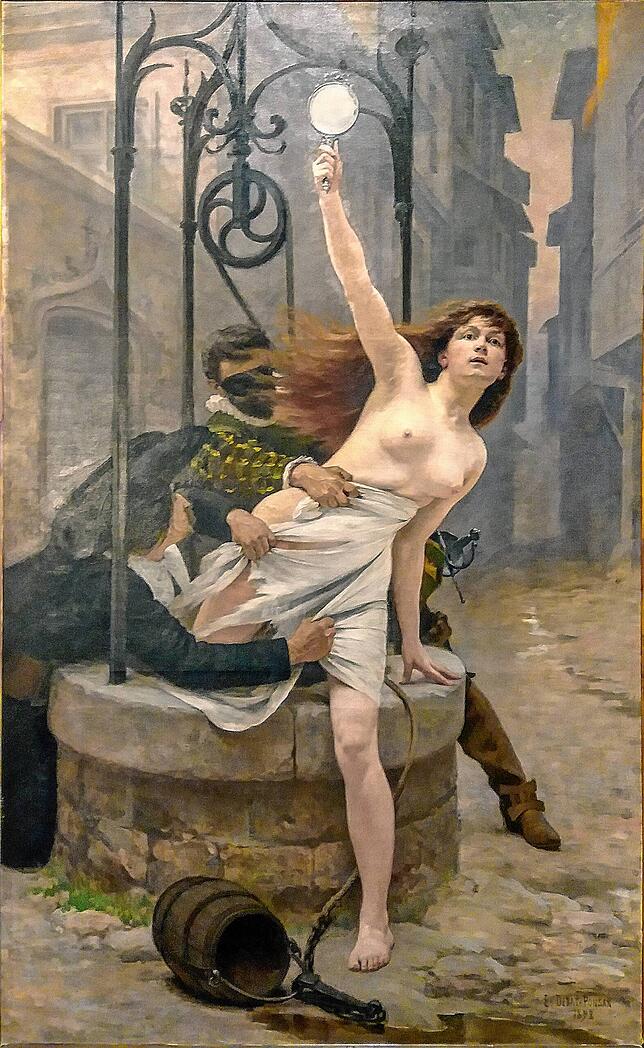

„Die Wahrheit steigt aus dem Brunnen“ von Édouard Debat-Ponsan (1847-1913).

Und noch so eine Brunnenszene, wieder aus Frankreich zu ganz ähnlicher Zeit. Dass sich im Zuge der Dreyfus-Affäre viele Künstler wechselseitig zu ähnlichen Motiven inspiriert haben, liegt auf der Hand. Doch dieser Künstler geht noch weiter als sein Kollege. Zwei Männer zerren an der widerspenstigen Wahrheit, wollen sie mit aller Gewalt wieder zurück in den Brunnen werfen. Sie lassen sich leicht identifizieren als Angehörige von Armee und Kirche: Beide Institutionen entpuppen sich somit als korrupt. Und die Wahrheit selbst? Nun, die Anspielung an eine andere heroische Frauengestalt der Kunstgeschichte lässt sich gar nicht übersehen: In jeder Faser gleicht diese Körperhaltung jener der berühmten Marianne aus Eugène Delacroix‘ Revolutionsgemälde „Die Freiheit führt das Volk“. Statt der Tricolore reckt sie einen Spiegel empor. Eigentlich ein Sinnbild für Eitelkeit, im beginnenden Medienzeitalter aber wird er zum Symbol der Transparenz und Aufklärung.

„Was ist Wahrheit?“ von Nikolai Nikolajewitsch Ge (1831-1894)

Keine Wahrheit ist hier zu sehen, wohl aber ihr Zeuge. Er sei in die Welt gekommen, sagt nämlich Jesus Christus zu Pontius Pilatus, um „für die Wahrheit Zeugnis abzulegen“. Daraufhin fragt ihn der römische Statthalter: „Was ist Wahrheit?“ Nikolai Ge, ein enger Freund des Schriftstellers Leo Tolstoi, zeigt den ganzen Zynismus, der dieser Szene innewohnt. Da sehen wir den wohlbeleibten, stiernackigen Politiker, frisch rasiert beim Fachsimpeln über philosophische Fragen. Das Sonnenlicht fällt freundlich auf seine stattliche Toga, derweil jener todgeweihte Mann, zerschunden, geschlagen, im Dunkeln auf das Urteil wartet. Laut Bibeltext übrigens wartet Pilatus die Antwort gar nicht erst ab.