Im Gespräch mit Lesern begegnet uns Journalisten dieses Anliegen immer häufiger. Man solle doch endlich einfach mal die Wahrheit schreiben! Was denn daran so schwierig sei?

Nun, wer die Wahrheit zu ergründen für ein einfaches Geschäft hält, hat sich noch nie selbst daran versucht. Nicht wenige verwechseln sie schlicht mit ihrem eigenen Weltbild. Und oft verwickeln sich ihre größten Verfechter in Widersprüche. Erst brennen sie für eine einzige heilige Wahrheit, neben der alles andere Lüge sei – dann plötzlich reden sie von alternativen Fakten: Jeder dürfe doch für wahr halten, was er will.

Die objektive, reine, nackte Wahrheit dagegen? Mit diesem Ideal verhält es sich weit komplizierter, als die aktuellen Diskurse nahelegen. Und es wäre viel gewonnen, wenn sich unsere Gesellschaft wenigstens darauf einigen könnte.

Schließlich sorgt schon das Problem einer halbwegs überzeugenden Definition für Streit unter den Gelehrten. Wer dem Konstruktivismus anhängt, glaubt an mehrere Wahrheiten. Der kritische Rationalist dagegen hält an einer einzigen Wahrheit fest. Und der Postmodernist hält die Bedeutung des Problems an sich für überschätzt.

Lügen alle Kreter?

So geht das schon seit dem 7. Jahrhundert vor Christus, als der auf Kreta lebende Denker Epimenides verkündete: „Alle Kreter lügen!“ Sein damit in die Welt gesetztes Paradoxon verursacht bis heute Kopfschmerzen. Lügt der gebürtige Kreter Epimenides also, und Kreter sprechen die Wahrheit? Aber das hätte ja wiederum zur Folge, dass sie eben doch lügen? Oder sagen nur manche Kreter die Wahrheit? Zu welchen davon gehört dann Epimenides und liefe das nicht in jedem Fall aufs Gleiche hinaus?

Schon in der Antike hatte mancher seine Probleme mit diesem schwindelerregenden Wahrheits-Karussell. Der Apostel Paulus etwa verstand gar nicht erst den Sinn des Gedankenspiels und nahm den Satz für bare Münze. So heißt es in der Bibel: „Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet: ‚Die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche.‘“

Heute wäre Paulus in guter Gesellschaft. Denn immer mehr Menschen gilt das mit der Wahrheit als sehr einfache Sache. Im Zweifel entscheiden darüber unsere Universitäten. „Wissenschaftlich erwiesen“, lautet dann die magische Losung, mit der sich selbst wackligste Studienergebnisse als endgültige Gewissheit verkaufen lassen.

Die Welt ist keine Rechenmaschine

Wer nach einer Erklärung sucht für ein zunehmend unterkomplexes Verständnis von Wahrheit, kommt an der Rolle der Wissenschaft nicht vorbei. Die Abgrenzung von dogmatischen Wahrheitsansprüchen der kirchlichen Glaubenslehre ist ja einst ihr Markenkern gewesen: Wer Wissenschaft betreibt, so lautete die Idee, sieht sich gerade nicht im Besitz endgültiger Gewissheiten. Er ringt vielmehr um solche – indem er ständig zweifelt, immer wieder neu überprüft, nichts für bewiesen hält.

Die Welt ist nämlich keine Rechenmaschine, die stets nur logische Ergebnisse ausspuckt. Sie steckt voller Widersprüche und Geheimnisse, jede gefundene Antwort gebiert hundert neue Fragen.

Entsprechend zahlreich sind die Beispiele für revidierte Thesen und spektakuläre Irrtümer. Ein halbes Jahrhundert lang schien ein als „Marshmallow-Test“ bekannt gewordenes Experiment zu belegen, dass Kinder mit geringer Impulskontrolle schlechtere Berufsaussichten haben. Dann zeigte eine Replikationsstudie: Der behauptete Zusammenhang lässt sich nicht bestätigen. Inzwischen heißt es wieder: Der Zusammenhang lässt sich sehr wohl bestätigen. Das ist Wissenschaft.

Totschlagargumente aus der Wissenschaft

Wenn 99,9 Prozent aller mit akademischen Meriten versehenen Klimaforscher die Erderhitzung auf menschlichen Einfluss zurückführen, ist Politik gut beraten, dies als Handlungsgrundlage zu verstehen. Redewendungen wie „wissenschaftlich erwiesen“ oder „Studien haben eindeutig belegt“ aber richten mehr Schaden an als Nutzen. Und doch lassen sich Wissenschaftler immer häufiger zu diesem Totschlagargument hinreißen. Zum einen, weil die steigende Bedeutung von Drittmitteln den Erfolgsdruck erhöht, zum anderen, weil sogenannte soziale Medien den notwendigen akademischen Streit in einen Zirkus der Eitelkeiten verwandeln.

Die verheerenden Auswirkungen all dessen waren in der Coronakrise zu besichtigen, als Millionen von Menschen sich zu fragen begannen: Wie kann es sein, dass Professoren sich korrigieren müssen? Kennen sie etwa nicht, was uns die Forschung doch ständig verspricht, die Wahrheit nämlich? Was ist das dann für eine Wissenschaft, wenn sie gar kein Wissen schafft?

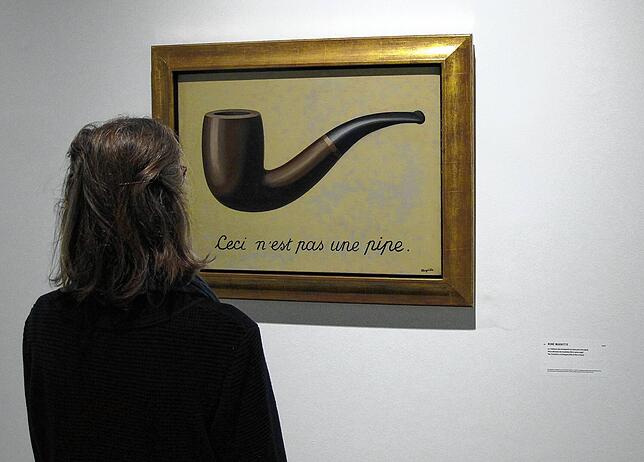

Während ein immer mehr vom Zweifel befreiter Wissenschaftsbegriff im Kurs steigt, sinkt die Bedeutung von Lebensbereichen, denen der Zweifel eingeschrieben ist. Zum Beispiel die Kunst. „Ceci n‘est pas une pipe“, schreibt der surrealistische Maler René Magritte (1898-1967) auf sein Bild einer Pfeife: „Dies ist keine Pfeife.“ Und Recht hat er. Denn es ist ja bloß ein Stück Leinwand mit etwas Ölfarbe. Doch die will unser Auge nicht sehen, wie sehr wir uns auch bemühen.

Magrittes Bild vermittelt einen Eindruck davon, warum der vorsokratische Philosoph Anaximander (610-547 v. Chr.) zwar ganz richtig die Erde als frei im Raum schwebendes Objekt definierte, anstelle der Kugelgestalt aber von einer Trommel sprach. Und das, obwohl seine ganze Argumentation schnurgerade auf die korrekte Lösung zulief. Die einzige mögliche Erklärung für diesen Patzer auf den letzten Metern hat einmal der Erkenntnistheoretiker Karl Popper geliefert: Der antike Denker hatte schlicht den Fehler begangen, seinen Augen zu trauen. Dass die Krümmung der Erdkugel allein wegen deren schierer Größe für unsere Sinne nicht wahrnehmbar sein könnte, überstieg seine Vorstellungskraft.

Wie nichts sonst auf der Welt lehrt die Kunst uns Demut vor dem Wahrheitsbegriff. Das fängt schon damit an, dass sie selbst ja auf Fiktion beruht, auf einer erfundenen, ja erlogenen Wirklichkeit.

Diese erdachte Welt konfrontiert uns mit Fragen, denen mit einem eindimensionalen Wahrheitsbegriff nicht beizukommen ist. Entspricht es der Wahrheit, wenn Ferdinand Luise seine Liebe erklärt? Warum bringt er sie dann später um? Geht es in Wahrheit vielmehr um Macht statt Liebe? Ist nicht vielmehr wahr, dass Ferdinand lediglich die Liebe selbst liebt, den Zustand einer weltentrückten Schwärmerei? Oder stimmt alles zugleich?

Lesen heißt zweifeln

Literatur lesen bedeutet, sich in Zweifel stürzen. Wer Schillers Tragödie „Kabale und Liebe“ kennt, wird an einfache Wahrheiten nicht mehr so leicht glauben. Doch das literarische Lesen ist über Jahre hinweg aus den Lehrplänen getilgt. „Man meint, sich den Verzicht auf Kunst leisten zu können“, schreibt die österreichische Germanistin Daniela Strigl: „Man betrachtet ihn nicht als geistige Amputation (...), sondern als Zugeständnis an die Funktionstüchtigkeit des flexiblen Arbeitnehmers. (...) Bürger, die ‚kompetent‘ sind, statt nachzudenken, stellen keine unangenehmen Fragen nach dem Zustand der Welt.“

Doch da irrt sich die Publizistin. Denn unangenehme Fragen liegen in der Natur des Menschen, sie stellen sich ganz von allein. Es ist aber niemand mehr in der Lage, sie zu beantworten.

So verhält es sich mit der Frage nach der Wahrheit wie mit jener nach Gott oder dem ewigen Leben: Sie führt uns an die Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit. Eine Gesellschaft kann auf Dauer nur bestehen, wenn sie sich einerseits auf fundamentale Wahrheiten einigen kann – andererseits aber noch genügend Freiraum für Meinungen, Zweifel, Perspektiven zulässt. Wahrheit ist ein Konzept, das dem Menschen im besten Fall Orientierung bietet, ohne ihn zu ersticken. Im schlechtesten Fall dient es als Machtkeule und Totschlagargument. Den sinnvollen Gebrauch der Wahrheitssuche muss der Mensch erst wieder einüben.